『リスボンに誘われて』を渋谷のル・シネマで見てきました。

(1)ブラジルの宗主国だったポルトガルの首都リスボンの風景が描き出されるというので映画館に行ってきました。

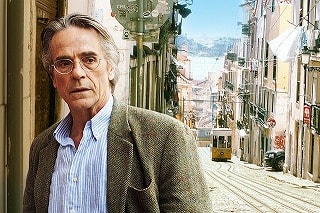

本作(注1)の主人公ライムント(ジェレミー・アイアンズ)は、スイスのベルンに住む高校の古典文献学の教師で57歳。

妻とは5年前に離婚し、夜は、独りでチェスを楽しみ、朝になると、紅茶を飲みながら講義ノートの手直しをして家を出るという決まりきった生活を送っています。

ところが、ある雨の降る日、彼が、学校への出勤途中に、橋から飛び込もうとした若い女を助けたことから、一冊のポルトガル語の本『言葉の金細工師』を手にすることに(注2)。

そして、同時にその女が残していった列車の切符を使って(注3)、学校の授業を放り出してリスボンに旅します。

ライムントは、列車の中で、ポルトガル語で書かれたその本を読み耽り、著者のアマデウ(ジャック・ヒューストン)に大層興味を持つに至り、リスボン市内でアマデウを訪ね歩きますが、果たしてうまくいくでしょうか、………?

本作の主人公は、ひょんなことから手にした本の著者の消息をリスボン市内で聞き回りますが、出会う相手が皆謎めいた行動をとったりするのでサスペンス的な雰囲気が醸しだされ、思わず映画の中に引き込まれてしまいます。現在と過去のいくつかの男女関係が描かれるだけでなく、リスボン市内の風景も色々と映し出され(注4)、なかなか興味深いとはいえ、ただ、会話が全部英語になってしまっているのは残念なことでした(注5)。

(2)本作の原作は、スイス生まれの作家・哲学者のパスカル・メルシエが著した『リスボンへの夜行列車』(浅井晶子訳、早川書房)。ただ、訳書で上下2段組の500ページ近い本ですから、映画化するにあたっては、当然のことながら、かなりの刈り込みが行われています。

中でもクマネズミが気になったのは言葉の点です。

本作では、ライムントが泊まることにしたホテルの受付が、最初に簡単なポルトガル語を話すくらいで、大部分の会話は始めから英語になってしまっています。

ただ、リスボンで活躍する登場人物が皆英語で話していても、映画を見ている方で、そうなるのも吹替版だからだとみなしてしまえば、そのこと自体そんなに問題ないのかもしれません。

でも、少々ポルトガル語が聞けるのかなと期待していた者には残念な気がしました。

それに、言葉の問題をこうやってクリアしてしまうことにより、主人公がドイツ語の話される場所(ベルン)におり、なおかつ「彼の頭には、ラテン語とギリシア語のあらゆるテキストのみならず、ヘブライ語のテキストまでが詰まっており、その知識で、これまで旧約聖書を専門とする多くの大学教授たちまでをも驚嘆させてきた」(P.14)というライムントの人物像が大層曖昧なものになってしまっているのではと思いました。

そんな沢山の言語に通じたライムントだからこそ、「あなたの母国語はなんですか?」との彼の問に対し、橋から飛び込もうとした若い女が「ポルトガル語(ポルトゥゲーシュ)」と答えたことに鋭く反応してしまい(注6)、果てはその女が残した『言葉の金細工師』に没頭することになったのではないか、と思えます。

ちなみに、本作では、その本は女が残したレインコートのポケットに入っていたことになっていますが、原作では、その女は何も残さず、ライムントは、女が書き残した電話番号からベルン市内の書店を探し出し、そこでその本に遭遇します。

また、本作のライムントは、ポルトガル語で書かれたその本をいきなり読み出しますが、原作のライムントは、沢山の言語を身に付けているにもかかわらずポルトガル語は不案内で、レコード付きの「ポルトガル語の語学講座」(P.29)を購入し、まる1日その勉強に没頭するのです(尤も、彼はスイス人であって、ポルトガル語と同系統のフランス語やイタリア語には元々通じているでしょうから、日本人の場合とはかなり事情が異なるでしょうが)。

そんなこんなを経た挙句のリスボン行きですから、原作におけるライムントのアマデウ探しに対する執着は並大抵のものではありません。

これに対して、本作のライムントのそれはちょっとした気まぐれのように見えます(注7)。とは言え、上演時間111分の映画にそこまでの細かさを求めるのは行き過ぎであり、いたしかたがないところでしょう(注8)。

(3)本作は、ライムントが探偵となってアマデウを探し求めるというサスペンス仕立てになっているため、彼がリスボンで見つけ出したものを明かしてしまうと興味が半減するかもしれません。

そこでごく簡単に触れるにとどめますが、リスボンに着いてスグに眼鏡が壊れたために、ライムントは眼科医マリアナ(マルティナ・ゲデック)に診てもらいます。そして、彼女を通じて、介護施設にいるジョアン(トム・コートネイ)と面談することができ、彼の話から、40年ほど昔の話を聞くことができます。

その話によれば、若き医者のアマデウは、親友のジョルジェ(アウグスト・ディール)の愛人のエステファニア(メラニー・ロラン)を愛するようになったとのこと。他方で、兄アマデウに命を助けてもらったことから兄に憧れていた妹のアドリアーナ(シャーロット・ランプリング)は、エステファニアに激しく嫉妬します。

通常であれば、探偵ライムントの役割は、こんな関係(及び、その行く末)を明らかにすることで終わってしまうでしょうが、本作においては、その過程で、ライムントと眼科医マリアナとが何度も会っているうちに、その関係に変化が生じてしまうのです(注9)。

要すれば、自分とは相当異なる生き方をするアマデウの生き様を探索するにつれて、ライムント自身も自分の過去を振り返り、将来に向けて違う一歩を踏み出してみようとするのでしょう。

とことん対象に惚れ込むということはあるいはそういうことなのかもしれないな、と思ったところです(注10)。

(4)村山匡一郎氏は、「ふとしたきっかけから人生が大きく変わることはある。本作は、1冊の書物との出会いから影響を受けた1人の中年男の旅を通して人生を見つめ直すことの意義を、ポルトガルの暗い時代を闘った人々の生きざまに重ねて繊細かつ透徹した映像で描いている」として★4つを付けています。

産経ニュースの「シネマプレビュー」は、「ミステリー仕立てだが、ビレ・アウグスト監督は謎解きよりも主人公の魂の解放に力点を置く。ジェレミー・アイアンズをはじめ、名優の競演も見もの」として★3つ(楽しめる)を付けています。

(注1)監督はビレ・アウグスト。

(注2)ライムントは、その女が「一緒に行ってもいいですか?」と尋ねるものですから、彼女を連れて学校に行き、受け持ちの教室で聴講してもらおうとします。でも、しばらくすると彼女は、着ていたレインコートを残したまま学校を立ち去ってしまいます。

ポルトガル語の本は、そのレインコートのポケットに入っていたもの。

(注3)女が残していった本が、ベルン市内の古書店で購入されたものであることがわかり、その店に行って主人に尋ねると、「昨日、その本を売りました」との返事。

その際、その本の中を調べていたら、列車の切符が滑り落ちます。

ライムントは、その切符を持って駅に行き、該当する列車でその女を探しだそうとしますが、おそらく、女にその切符を返そうとしたのでしょう。

でも、女は見当たらず、また発車時間が迫っていたこともあり、ライムントは衝動的に列車に飛び乗ってしまいます。

無論、原作ではこんな経緯にはなってはおりません。

切符をなくした当人が予め列車に乗車しているはずもありませんから!

(注4)劇場用パンフレットに掲載の岡田カーヤ氏のエッセイ「ただたださまよい続けたくなる、白い街、リスボン」が大変参考になります。

(注5)俳優陣に関しては、最近では、主演のジェレミー・アイアンズは見たことがありませんが、メラニー・ロランは『複製された男』、ジャック・ヒューストンは『アメリカン・ハッスル』、マルティナ・ゲデックは『バーダー・マインホフ 理想の果てに』、トム・コートネイは『カルテット! 人生のオペラハウス』、アウグスト・ディールは『ソルト』、シャーロット・ランプリングは『ブリューゲルの動く絵』で、それぞれ見ました。

(注6)「ポルトガル語(português)」の発音は、このサイトで聞いても分かるように、ポルトガルとブラジルとでは違って、一般にブラジルでは語尾が「ス」となるのに対し、ポルトガルでは「シュ」となります。

(注7)上記「注6」を参照。

(注8)といって、原作では何も言われていない当初の橋から身を投げようとした女の素性について、映画では意外な事実が明かされるのですが。

原作通りの謎の女のままではなぜいけないのでしょうか?

(注9)ライムントとマリアナがレストランで食事をした時に、ライムントが「妻と別れたのは、私が退屈だから」と言うと、マリアナは「あなたは退屈なんかじゃない」と言います。

そして、ベルンに戻る列車に乗り込もうとする時、ライムントがマリアナに「アマデウやエステファニアは精一杯に生きた。私の人生を、ここ数日を除いて、それに比べてしまう」と言うと、マリアナは「ここに残ればいいのよ」と応じます。さあ、ライムントはどうするのでしょうか、………?

(注10)でも、ライムントとマリアナとの関係は映画における出来事であり、原作ではそのようなことは起こらず、ライムントはベルンに戻ってきます。上記「注9」のエピソードは、映画の物語を終わらせるために用意されたものでしょう。

★★★★☆☆

象のロケット:リスボンに誘われて

(1)ブラジルの宗主国だったポルトガルの首都リスボンの風景が描き出されるというので映画館に行ってきました。

本作(注1)の主人公ライムント(ジェレミー・アイアンズ)は、スイスのベルンに住む高校の古典文献学の教師で57歳。

妻とは5年前に離婚し、夜は、独りでチェスを楽しみ、朝になると、紅茶を飲みながら講義ノートの手直しをして家を出るという決まりきった生活を送っています。

ところが、ある雨の降る日、彼が、学校への出勤途中に、橋から飛び込もうとした若い女を助けたことから、一冊のポルトガル語の本『言葉の金細工師』を手にすることに(注2)。

そして、同時にその女が残していった列車の切符を使って(注3)、学校の授業を放り出してリスボンに旅します。

ライムントは、列車の中で、ポルトガル語で書かれたその本を読み耽り、著者のアマデウ(ジャック・ヒューストン)に大層興味を持つに至り、リスボン市内でアマデウを訪ね歩きますが、果たしてうまくいくでしょうか、………?

本作の主人公は、ひょんなことから手にした本の著者の消息をリスボン市内で聞き回りますが、出会う相手が皆謎めいた行動をとったりするのでサスペンス的な雰囲気が醸しだされ、思わず映画の中に引き込まれてしまいます。現在と過去のいくつかの男女関係が描かれるだけでなく、リスボン市内の風景も色々と映し出され(注4)、なかなか興味深いとはいえ、ただ、会話が全部英語になってしまっているのは残念なことでした(注5)。

(2)本作の原作は、スイス生まれの作家・哲学者のパスカル・メルシエが著した『リスボンへの夜行列車』(浅井晶子訳、早川書房)。ただ、訳書で上下2段組の500ページ近い本ですから、映画化するにあたっては、当然のことながら、かなりの刈り込みが行われています。

中でもクマネズミが気になったのは言葉の点です。

本作では、ライムントが泊まることにしたホテルの受付が、最初に簡単なポルトガル語を話すくらいで、大部分の会話は始めから英語になってしまっています。

ただ、リスボンで活躍する登場人物が皆英語で話していても、映画を見ている方で、そうなるのも吹替版だからだとみなしてしまえば、そのこと自体そんなに問題ないのかもしれません。

でも、少々ポルトガル語が聞けるのかなと期待していた者には残念な気がしました。

それに、言葉の問題をこうやってクリアしてしまうことにより、主人公がドイツ語の話される場所(ベルン)におり、なおかつ「彼の頭には、ラテン語とギリシア語のあらゆるテキストのみならず、ヘブライ語のテキストまでが詰まっており、その知識で、これまで旧約聖書を専門とする多くの大学教授たちまでをも驚嘆させてきた」(P.14)というライムントの人物像が大層曖昧なものになってしまっているのではと思いました。

そんな沢山の言語に通じたライムントだからこそ、「あなたの母国語はなんですか?」との彼の問に対し、橋から飛び込もうとした若い女が「ポルトガル語(ポルトゥゲーシュ)」と答えたことに鋭く反応してしまい(注6)、果てはその女が残した『言葉の金細工師』に没頭することになったのではないか、と思えます。

ちなみに、本作では、その本は女が残したレインコートのポケットに入っていたことになっていますが、原作では、その女は何も残さず、ライムントは、女が書き残した電話番号からベルン市内の書店を探し出し、そこでその本に遭遇します。

また、本作のライムントは、ポルトガル語で書かれたその本をいきなり読み出しますが、原作のライムントは、沢山の言語を身に付けているにもかかわらずポルトガル語は不案内で、レコード付きの「ポルトガル語の語学講座」(P.29)を購入し、まる1日その勉強に没頭するのです(尤も、彼はスイス人であって、ポルトガル語と同系統のフランス語やイタリア語には元々通じているでしょうから、日本人の場合とはかなり事情が異なるでしょうが)。

そんなこんなを経た挙句のリスボン行きですから、原作におけるライムントのアマデウ探しに対する執着は並大抵のものではありません。

これに対して、本作のライムントのそれはちょっとした気まぐれのように見えます(注7)。とは言え、上演時間111分の映画にそこまでの細かさを求めるのは行き過ぎであり、いたしかたがないところでしょう(注8)。

(3)本作は、ライムントが探偵となってアマデウを探し求めるというサスペンス仕立てになっているため、彼がリスボンで見つけ出したものを明かしてしまうと興味が半減するかもしれません。

そこでごく簡単に触れるにとどめますが、リスボンに着いてスグに眼鏡が壊れたために、ライムントは眼科医マリアナ(マルティナ・ゲデック)に診てもらいます。そして、彼女を通じて、介護施設にいるジョアン(トム・コートネイ)と面談することができ、彼の話から、40年ほど昔の話を聞くことができます。

その話によれば、若き医者のアマデウは、親友のジョルジェ(アウグスト・ディール)の愛人のエステファニア(メラニー・ロラン)を愛するようになったとのこと。他方で、兄アマデウに命を助けてもらったことから兄に憧れていた妹のアドリアーナ(シャーロット・ランプリング)は、エステファニアに激しく嫉妬します。

通常であれば、探偵ライムントの役割は、こんな関係(及び、その行く末)を明らかにすることで終わってしまうでしょうが、本作においては、その過程で、ライムントと眼科医マリアナとが何度も会っているうちに、その関係に変化が生じてしまうのです(注9)。

要すれば、自分とは相当異なる生き方をするアマデウの生き様を探索するにつれて、ライムント自身も自分の過去を振り返り、将来に向けて違う一歩を踏み出してみようとするのでしょう。

とことん対象に惚れ込むということはあるいはそういうことなのかもしれないな、と思ったところです(注10)。

(4)村山匡一郎氏は、「ふとしたきっかけから人生が大きく変わることはある。本作は、1冊の書物との出会いから影響を受けた1人の中年男の旅を通して人生を見つめ直すことの意義を、ポルトガルの暗い時代を闘った人々の生きざまに重ねて繊細かつ透徹した映像で描いている」として★4つを付けています。

産経ニュースの「シネマプレビュー」は、「ミステリー仕立てだが、ビレ・アウグスト監督は謎解きよりも主人公の魂の解放に力点を置く。ジェレミー・アイアンズをはじめ、名優の競演も見もの」として★3つ(楽しめる)を付けています。

(注1)監督はビレ・アウグスト。

(注2)ライムントは、その女が「一緒に行ってもいいですか?」と尋ねるものですから、彼女を連れて学校に行き、受け持ちの教室で聴講してもらおうとします。でも、しばらくすると彼女は、着ていたレインコートを残したまま学校を立ち去ってしまいます。

ポルトガル語の本は、そのレインコートのポケットに入っていたもの。

(注3)女が残していった本が、ベルン市内の古書店で購入されたものであることがわかり、その店に行って主人に尋ねると、「昨日、その本を売りました」との返事。

その際、その本の中を調べていたら、列車の切符が滑り落ちます。

ライムントは、その切符を持って駅に行き、該当する列車でその女を探しだそうとしますが、おそらく、女にその切符を返そうとしたのでしょう。

でも、女は見当たらず、また発車時間が迫っていたこともあり、ライムントは衝動的に列車に飛び乗ってしまいます。

無論、原作ではこんな経緯にはなってはおりません。

切符をなくした当人が予め列車に乗車しているはずもありませんから!

(注4)劇場用パンフレットに掲載の岡田カーヤ氏のエッセイ「ただたださまよい続けたくなる、白い街、リスボン」が大変参考になります。

(注5)俳優陣に関しては、最近では、主演のジェレミー・アイアンズは見たことがありませんが、メラニー・ロランは『複製された男』、ジャック・ヒューストンは『アメリカン・ハッスル』、マルティナ・ゲデックは『バーダー・マインホフ 理想の果てに』、トム・コートネイは『カルテット! 人生のオペラハウス』、アウグスト・ディールは『ソルト』、シャーロット・ランプリングは『ブリューゲルの動く絵』で、それぞれ見ました。

(注6)「ポルトガル語(português)」の発音は、このサイトで聞いても分かるように、ポルトガルとブラジルとでは違って、一般にブラジルでは語尾が「ス」となるのに対し、ポルトガルでは「シュ」となります。

(注7)上記「注6」を参照。

(注8)といって、原作では何も言われていない当初の橋から身を投げようとした女の素性について、映画では意外な事実が明かされるのですが。

原作通りの謎の女のままではなぜいけないのでしょうか?

(注9)ライムントとマリアナがレストランで食事をした時に、ライムントが「妻と別れたのは、私が退屈だから」と言うと、マリアナは「あなたは退屈なんかじゃない」と言います。

そして、ベルンに戻る列車に乗り込もうとする時、ライムントがマリアナに「アマデウやエステファニアは精一杯に生きた。私の人生を、ここ数日を除いて、それに比べてしまう」と言うと、マリアナは「ここに残ればいいのよ」と応じます。さあ、ライムントはどうするのでしょうか、………?

(注10)でも、ライムントとマリアナとの関係は映画における出来事であり、原作ではそのようなことは起こらず、ライムントはベルンに戻ってきます。上記「注9」のエピソードは、映画の物語を終わらせるために用意されたものでしょう。

★★★★☆☆

象のロケット:リスボンに誘われて

「妻と別れたのは、私が退屈だから ゲッツ!」と言うセリフだったら、本当に退屈そうでよかったのに。

ドイツ、スイス、ポルトガルの共通出資の映画なので、言語については、近辺のヨーロッパも含めて、広く売ろうと思ったら英語が好ましかったんじゃないでしょうか?

おっしゃるように、この映画を「近辺のヨーロッパも含めて、広く売ろうと思ったら英語が好ましかった」ものと思います。

ただ、この映画でポルトガル語をある程度聞けるかなと期待していたクマネズミにとっては残念なことでした。