今日お預かりしたのは 2 号自動式卓上電話機で初めて手掛ける物となった。 お話では送話器

が機能しないとのことだった。 この種の電話機の修理、改造に付きましてはこちらの ホーム

ページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

しかし自動交換機が最初に使用されたのは大連電話局で大正12年4月、また国内では大正15

年1月に東京にA形(48V)、また横浜にH形(60V)が設置された経緯からすると今回の大正7年7

月製が符号しない?

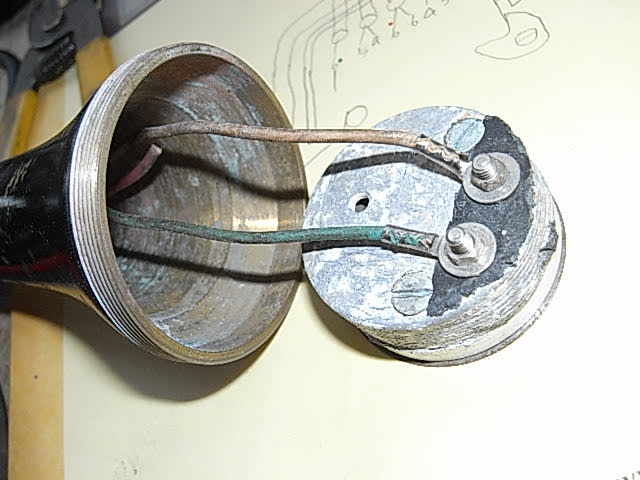

本体底の蓋と開けた途端にガッカリしたのはご覧頂ける様近年何方かかの手が加わっていた。

端子板の材料は硝子エポキシで、線材もジュンフロン線の様だった。 近年手が加わった様だ。

送話器単体では問題なく機能していた。 この手の電話機には通常回路図が貼り付けられてい

るのだがそれが無く、配線を確認するのに時間を要する。 (多分誤配線が原因では無いか?)

しかし上の画像に見られる送話器は本来の物なのだろうか? 収納部分に対して可也小さい。

先ず各接点を診てみたが、フックスイッチの片方の接点の位置がズレており接触していなかった。

ここを直しこれで上手く動作するかと期待したがことはそう簡単では無かった。 回路図が欲しい!

ネットで2号自動式卓上電話機の回路図を見ることは出来るが今回の物とは可也異なっている。

また大正7年7月製と云うことからすると別の機種なのかも知れない。 電話機の原理に立ち返り

回路を見直す必要が有りそうだった。

6月26日 ゴーサインを頂いたので改めて取り掛かった。 お話では5年程前に中国から購入した

物とのことだったがそれを裏付ける様に使われていたコンデンサには天光と云うブランド名がプリ

ントされており、製造年は1976年の様だった。

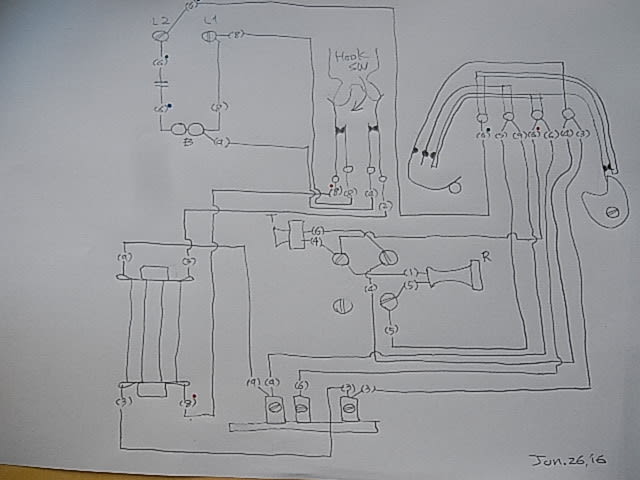

回路を追い易くする為に思い切って回路図を起こした。 左上の端子が局線に繋がる様になって

いたので仮にL1、L2としたがこれでは常にリンガーが繋がっておりフック・スイッチの意味が無い

ので間違いだろうと帰路通勤電車内で眺めていた。 製造年からWestern Electricの物に似た物

が在るのでは無いかと調べてみたが残念ながらピッタリの物は無く、比較的近い物が下の1919

年頃のDial Anti-sidetone desk standだった。 (ダイアルの接点構造が違っている)

*改めて2号自動式の回路を見てみたがリンガーの回路は常に繋がっていた。(6/27)

6月27日 ハイブリッド・コイル(誘導線輪)の抵抗値を計ったが(各端子の配線は外し)可笑しい。

どの様に接続されているのかハッキリさせる為にハイブリッド・コイルを外し、コイルの接続部分

も一部端子のところで外し抵抗値を診てみた。 結果下の画像に見られる様接続されていた。

ハイブリッド・コイルの接続が判明したので明日は3号電話機の回路を参考に取り組んでみよう。

6月28日 配線に取り掛かったがイヤハヤ誤配線が余りにも多くその数を数えるのを止めたが、同

時に未配線の部分も数ヶ所診られた。 最も考えられるのはダイアル時に短絡させる送話器と、受

話器の接点の接続法が他の機種(米国の物も含め)と異なる為では無いかと想われた。 サテ何と

か改造を終え自分の携帯電話との間でテストをしたが、どうせならとご依頼主に掛けてみたが通じ

ず、我が家に電話をした結果、声が大きく耳が痛いとのことだった。 (受話音量は少なかったが通

話出来無いレベルでは無かった)。