お話ではAM/FM双方で可成りハムが出ているとのことだったが、こちらでは全く感じられなかった。

7月3日 iPod用入力アダプタの増設と、ランプの組み込みに取り掛かった。

接着剤の乾燥を待ち次のステップに進むことにしよう。

ランプを組み込み、iPod用の入力アダプタも増設した。 ランプは可成り指向性の強い物だった。

以前 Philco の 21" TV, Holidayの修理をご依頼頂いた方から iPod 用入力アダプタを増設依頼を頂い

た。この種のラジオの修理、改造に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ から

お問合わせ下さい。

7月2日 途中ご依頼内容が変わり AM トランスミッター(ワイアレス・マイク)を使う方法にしたいとのお話で

探し始めヤット見付かったので動作試験を開始した。 一応近距離での動作は確認出来たがどれ位の距離

まで通達可能か確かめてみよう。 (12Vでの電流は約0.7mAだったので入力約8.4mWとなる)

7月3日 通達距離を確かめ様としたが何故か出力(電波)が出ていない。 内部はエポキシ樹脂と想われ

る物で充填されており最早どうすることも出来ない。 その昔、既に40年以上前のことだが新人の頃配属さ

れた製造部門で近接スイッチを担当したが、オーストラリアに輸出された物が動作不良で戻って来た。バス

の車軸の回転数計測用に使われていたと聞いたが、この故障原因が充填に使ったエポシシ樹脂に在った。

つまり温度上昇に依って内部の樹脂が膨張し、使われていたP型の炭素皮膜抵抗器にストレスが加わりクラ

ックが入って仕舞ったと分かった。 この後エポキシ樹脂に依る充填をシリコン樹脂に変えた為この問題は

解決したが、今回の問題も同様のことが原因かも知れない。 何れにせよ納入前に見付かって良かった。

AMトランスミッターを諦め通常のiPod入力アダプタの増設に取り組み好結果を得た。

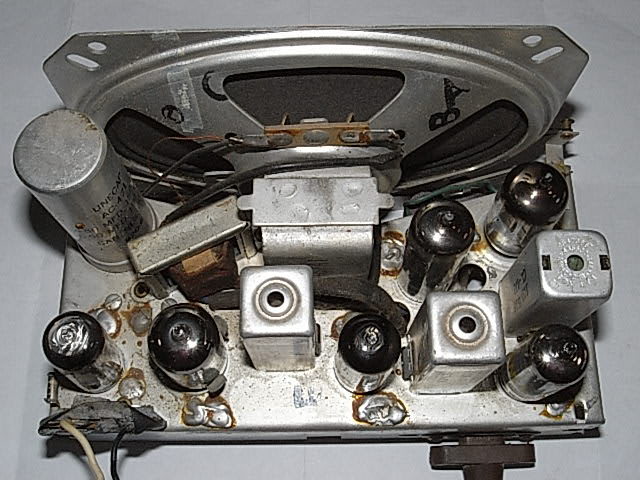

今日お預かりした2台目はゼネラルの 6S-9 6球スーパー受信機で元々は 6S-7 だった物にスタンプ

を押し 6S-9 にしていた。(底に27-12の捺印が在り製造年月と想像した)この種のラジオの修理

に付きましてはこちらの ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

お話ではハムが気になるとのことだったので電源の平滑回路ににケミコンを加えた。

一昨年4月にも別の産業用ロボット(ナチ製作所製?)のモニターを修理したが、隣の物が壊れて

仕舞ったとのことで送って頂いた。 この種の産業用モニターの修理、改造に付きましてはこちら

の ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

水平出力回路に使われるていると想われる無極性のコンデンサに可成り発熱が有った様で電解液が

若干漏れていた。 ここを別の物に替え、通電したところ高圧も出始めたが偶々永年使ってきたオシロ

が今日壊れて仕舞い、動作の最終確認が未だ出来ていない。 サテ思い切ってオシロを買い換えるか!

6月30日 オシロを先に直すか迷ったが矢張り生産ラインで使われる物は少しでも早く元の状態に戻すべ

きと考え引き続きこちらに取り組み好結果を得た。 ただ以前修理した物より輝度は少なからず低かった。

7月1日 昨日、今日の午前中着で送っていた物が客先に届き、早速組み込み好結果を得たとのお礼の電話

を頂いた。 しかしメーカーは存続している限り自らが製造した物のメンテナンスはやって当然では無いのか?

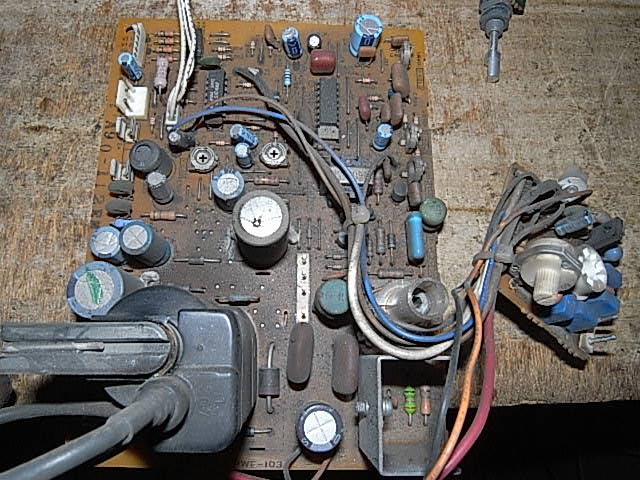

ネット・オークションに出品していた物が落札され、電解コンデンサの交換依頼を頂いたので早速作業

に取り掛かった。 この種のラジオの修理に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/

からお問い合わせ下さい。

この機種が最初に発売された1960年頃 ( SAMのTSM-9, Jul.1961に網羅されているのでこの頃の物と想

像する)は全てNEC製のトランジスタが使われており、ラインアップはST172-ST162(X2)-ST302(x3)だった

が、今回のモデルの高周波部は当時のみ外販に熱心だったSONYの2T76(x3)が使われている。

この時期のNECの物のトランジスタは高周波部にNPN、低周波部にはPNPとグランドが反転する、現在

では殆ど考えられない回路が使われておりその分デカップリング用の電解コンデンサの数が増える。

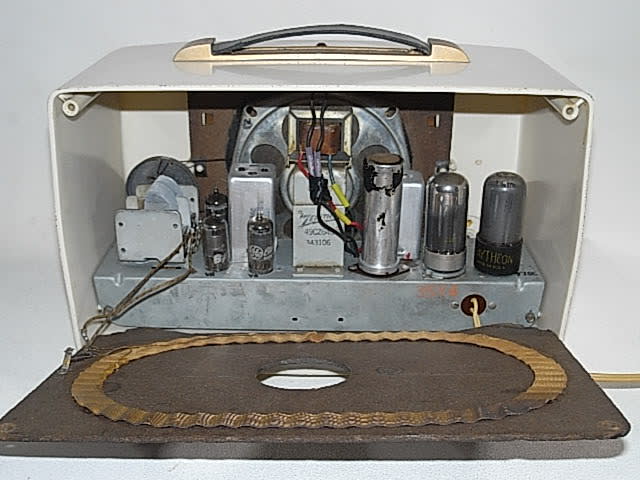

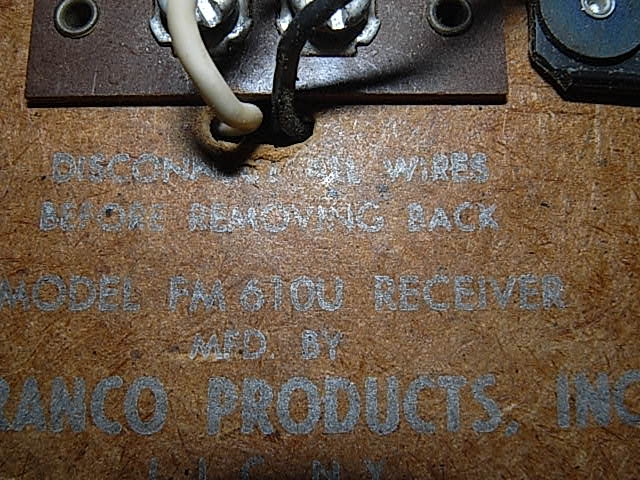

永らく梃子摺っていた修理が一段落したので今日お預かりしたのは Granco のFM専用小型ラジオ

FM 610U でお話では音量が小さくなったり、突然大きくなったりと不安定とのことだった。この

種のラジオの修理、改造に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い

合わせ下さい。

電話で症状を伺った際はフロント・エンドの温度特性の問題かと想像していたが、実際に動作させ動きを

診させて貰ったところお話の通り、確かに音量が可成りの量で変化していた。

フロント・エンドを構成していたV/Cはシリンダー・トリマーを改良した様な物で初めて見る構造だった。

ダイアル・ポインターが見当たらず最初不思議だったが中に閉じ込められていた。 ついでに裏側が白く

(粉をふいた様に)なっていたツマミのクリーニングも行った。

6月29日 電源のケミコン追加のご依頼を頂いたので追加作業を行った。

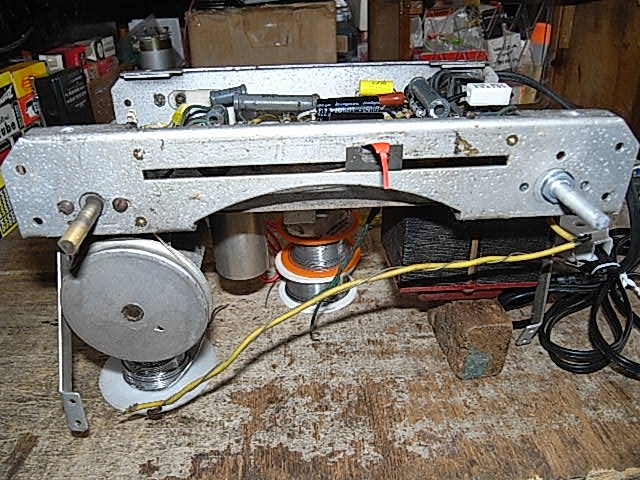

今日お預かりした2台目は VW に使われていると想われる Bendix の Sapphire IX でiPod用の入力アダ

プタを増設可能かとのお問い合わを頂いた。 この種のカー・ラジオの修理、改造に付きましてはこ

ちらの ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

6月22日 ゴーサインを頂いたので増設に取り掛かり好結果を得た。

今日お預かりした1台目は BRAUN の SK 2/2 で、FMのカバレッジの改造、iPodアダプタの増設、将来

を見据えての部品交換等のご依頼を頂いた。 この種のラジオの修理、改造に付きましてはこちらの

ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

既に半世紀以上を経過しており無理も無いが内部は可也のホコリだった。

シャーシー内部の状態は可也良好だった。 ただペーパー・コンデンサは絶縁劣化が進んでいると想われ

るので交換した方が無難。 FMのフロント・エンドも問題無さそうだった。

欧州用の可也大きなACプラグが使われており、おまけに変換アダプタも付けられているので益々大げさな

ものとなっていたがここはシンプルなACプラグで十分なのだがどうするかご依頼主に伺ってみよう。

6月22日 ゴーサインを頂いたので一連の作業に取り掛かり好結果を得た。

今日お預かりしたのは Blaupunkt, Frankfurt の1980年頃のモデルで接触不良の修理とカバレッジ

の改造依頼を頂いた。 この種のカー・ラジオの修理、改造に付きましてはこちらのホームペー

ジ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

受け取った物に通電してみたがパイロット・ランプが点灯するだけでラジオ部分は全く機能していなかった。

調べを進めた結果、下の画像上部に見られる様電源ラインの一部が溶断していた。 想像ではオートアン

テナ出力をショートして仕舞ったのでは無いかと想われる。 カバレッジの改造も好結果を得た。

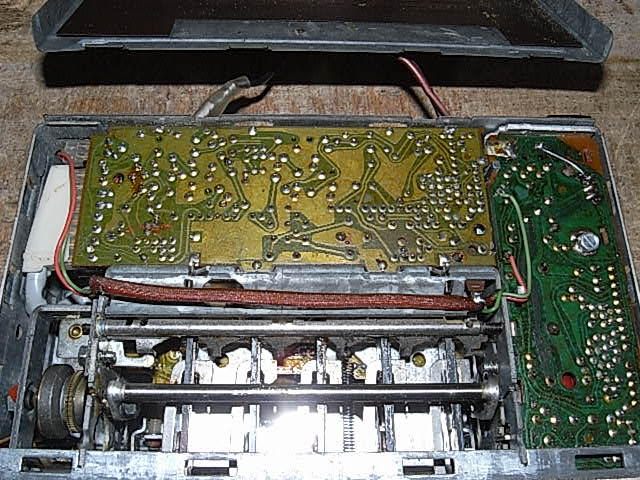

今日お預かりしたのは Akkord, Autotransistor automatic 620 長波、中波、FMの3バンド・モデルで

車では専用のマウンティング・ブラケット(出力アンプ込み)経由で電源、アンテナ、スピーカー

出力等が接続される。 この種のピクニック・ラジオ、カー・ラジオの修理、改造に付きましてはこ

ちらの ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

マウンティング・ブラケットの周りがポリエチレン・フィルムで覆われていた。 想像ではプラス・シャーシー

の車に無理無理装着していたのでは無いだろうか?。

電源は6V/12Vに対応しているのでは無いかと想うのだが添えて頂いた取説にはその記述は無かった

以前今回の物より少し古いモデルを修理した際はサービス・マニュアルをドイツから取り寄せたので上手く

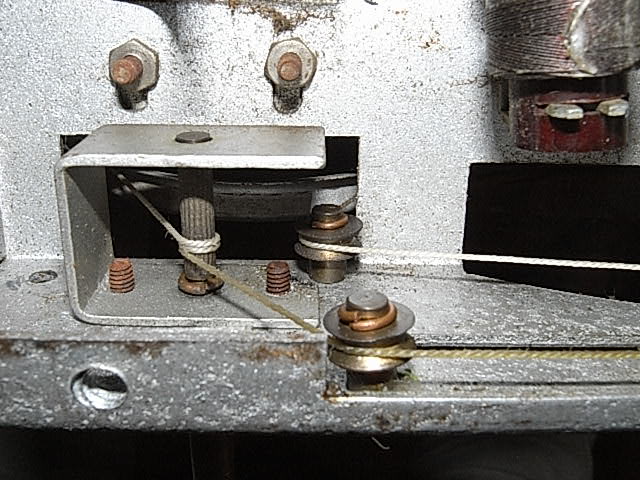

直せたが今回もそうした方が良いのかも知れない。 しかしダイアル糸も切れておりここも難航することが

想像出来る。 盗難防止の為かマウンティング・ブラケットにはロック機構があり最初中身が取り出せず苦

労した。

FMのフロン・エンドも非常にコンパクトに作られており可成り厄介な気配が漂っている。 サテ、可成りの

修理費用を要することになりそうだがどうするかご依頼主に伺ってみよう。

ゴーサインを頂いたが低周波の前段に使われていた電解コンデンサが見事に容量抜けを起こしていた。

同様のコンデンサが多く使われており先ずこれらの交換から始めてみるが今日は時間切れとなった。

電圧、極性切換に付いては説明のラベルが貼られていた。

車外に持ち出した際は内蔵の電池を使うことになるが上の画像に見られる電極は形だけの物だった。

マウンティング・ブラケットに付属しているアンプのパワー・トランジスタだが3個目はドライブ用か? はたま

たDC-DC用か、シリーズ・レギュレータ用か?

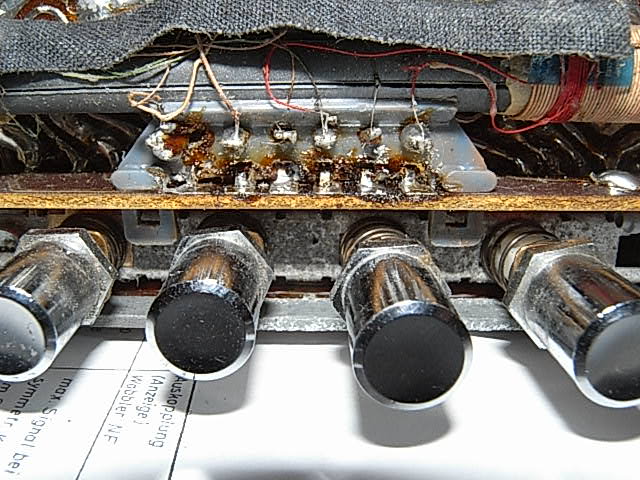

6月20日 可成り劣化が進んでいると想像出来るシーメンス製の電解コンデンサの交換に取り掛かった。

非常に不安定ながらFMだけは辛うじて動作したが、バンド切換スイッチの問題では無いかと想像出来

るがこの部分を完全な物とすることは略不可能と云える。

途中今日お預かりしたものに取り掛かったので中断したが、バンド切換スイッチ周辺をアレコレいじった結果

FMが小音量で機能し、また長波も動作し出したが中波は全く機能しなかった。 低周波部に使われていた

電解コンデンサ、ペーパー・コンデンサ等も交換してみたが変化は見られなかった。 オート・ラジオとピクニ

ック・ラジオの切換と想われるスイッチを動かすと一瞬音量が増すことが分かった。 同時に歪みも増えた気

がするのでAVCに関係している様想えるが、ここは矢張りドイツからサービス・マニュアルを取り寄せた方が

良さそうと想い始めた。

6月21日 昨夜アレコレ想いを巡らせた結果サービス・マニュアルを依頼することに決め、数年前までドイツ

製品のサービス・マニュアルで多くのやり取りが有ったミュンヘン在住のラジオ・コレクターに今朝久し振りに

連絡を取ってみた。 まだ先方は夜中なので回答は夕方位になるだろうと考えていたが直ぐに回路図と、パ

ターン図が送られて来た。 これで先に進めると一瞬喜んだのだが、回路図を見てアレッとなったのは出力

回路がOTLとなっていた。 今回のモデルは極一般的な入/出力トランスを使ったプッシュプルの出力回路

が使われており、640(後日620が正しい型番と判明した)と云う型番こそ同じだが明らかに別のモデルのも

のだった。 また当然ながらパターン図も大きく異なっており、再調査を依頼したがこちらが必要としている物

は入手不可能かも知れない。

6月22日 以前入手したAkkord, Autotransistor 501/3200 の回路から何かヒントが得られるかも分からない

と想い探しだしてみた。 もし高周波部が同一、或は類似とするならAVCはAMのConv.とIF1にしか掛かって

おらず、オート・ラジオ-ピクニック・ラジオ切替時の音量の変化には略無関係と想えた。 怪しくなって来たの

はFMのConv.用の4.6V安定化電源?と想える回路と、IF Amp等の電源を作っているツェナー・ダイオード?

だが、念の為これらの動きを診てみよう。

再調査をドイツに依頼した際、部品面とパターン面の画像を添えておいたのが功を奏し、これはAT640で

は無く、AT621/6300 と想うと別の図面が送られて来た。 ザット見たところ間違いなく(タダAT-621は長

波は含まれておらず代わりに短波が含まれている点が気になったが)パターン面は一致していたので早

速送ってもらうことにした。 (多分1週間程で入手出来ると想う)

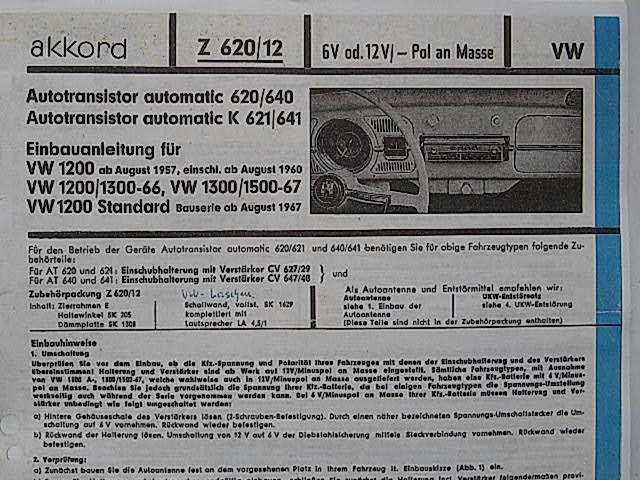

6月23日 添えて頂いてた別の資料(上の画像)に Autotransistor automatic 620/640、同 K 621/641と

あることから621は短波付き(Kは短波の略号)で、そうでは無いものは620なのでは無いかと想像していた

が昨夜我が家で読んだミュンヘンからのメールには620が間違い無く今回の機種の型番と記されていた。

先程仕事場に着き早速プリントアウトし、拡大コピーも取ったので今夜にも持ち帰り細かく診てみよう。

*良かれと添えて頂いた取り扱い説明書だが、別の機種の物だったので若干混乱させられて仕舞った。

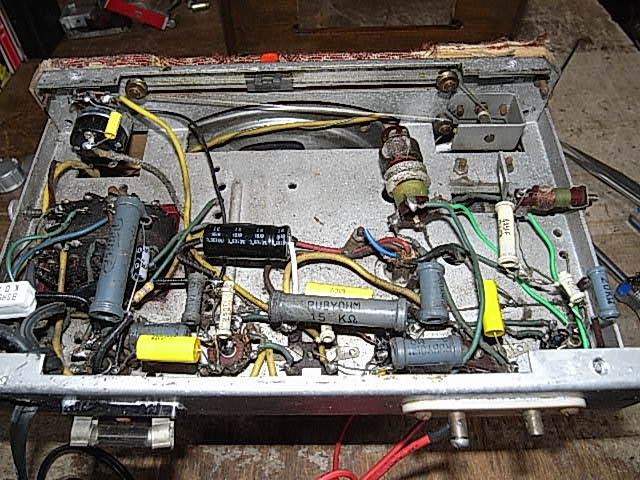

6月24日 昨夜は回路図とラジオを持ち帰り各部の動作電圧を診てみた。 結果回路図中のGl 4の電圧

と低周波の1段目AC 126が可笑しかった。 しかしドイツ製品にはGl 4の様に順方向の電圧降下を使って

バイアス電圧を発生させる回路が多く、適当な部品を得るのに困難を伴うことがある。

今日仕事場で早速怪しい部品を交換し好結果を得た(音量は可笑しく無い値となった)。

中波は相変わらず機能しないので各コイルに問題が無いか診てみたが異常は診られなかった。

どうもアンテナ回路には問題が無いが、中波の局発が機能していない。

中波、長波の回路が乗っている基板を当たりたいのだが、その為にはバー・アンテナが乗っている基板を

先ず外さなければならないがここが外れない。 プラスチック製のベースにピンが6本刺さった構造だがこ

れを無理無理外すとベース部分を壊して仕舞う可能性が高い。

中波を諦めFMのカバレッジの改造に取り組んだ。 イヤハヤ小さい!

カバレッジを日本バンドに変え、動作を確かめてみたが可成り高周波部に発振が診られた。 これまで

高周波部での発振は診られなかったがキチント調整したのが裏目に出て仕舞ったか。 確かに入出力

のコイルの間隔は狭いので寧ろ何方かを離調させる必要が有るのかも知れない。 今日は最後にドット

疲れて仕舞ったが少し頭を冷やすことにしよう。 今日受け取った追加の資料でパワーアンプのパワー

トランジスタ3つの内の一つは6Vのシリーズ・レギュレータ用と分かった(一度ドライバー用と考えた)。

6月25日 昨夜も回路図を持ち帰り、通勤の電車内でも眺めていたが発振の問題はハッキリしなかった。

寧ろこの構造では発振しないのが可笑しい位なのだが(簡単なシールドはなされているが)中和もバランス

取っておらず発振しなかったのが何故か逆に分からない。 実際に動作させてみたが一部のFM局は問題

無く聴けるので由とさせて頂くことにしよう(現在もNHK-FM横浜を聴きながらこれを認めている)。

テンションを掛けているプーリーの動く量は少なく、ダイアル糸を略ピッタリの長さにしなければならずトライ

アンドエラーを可成りの回数繰り返し何とか好結果を得た。 (ここだけで優に1時間以上を要した)

サテと本体を組み立てマウンティング・ブラケット内に入れてみたが電源スイッチが上手く機能しない。

確かに違和感は前から有ったがボリューム(VR)兼スイッチ(SW)の後部が壊れていた、ガックリ!

泣き泣きVR兼SWの修理に取り組んだが何とか上手く直せた。 ここでもまた1時間以上を要した。

再びマウンティング・ブラケットを使った動作に取り掛かったが全く動作しない。 一つの原因はコネクタ

部分での断線だったが、ここを繋いでも変化は診られなかった。

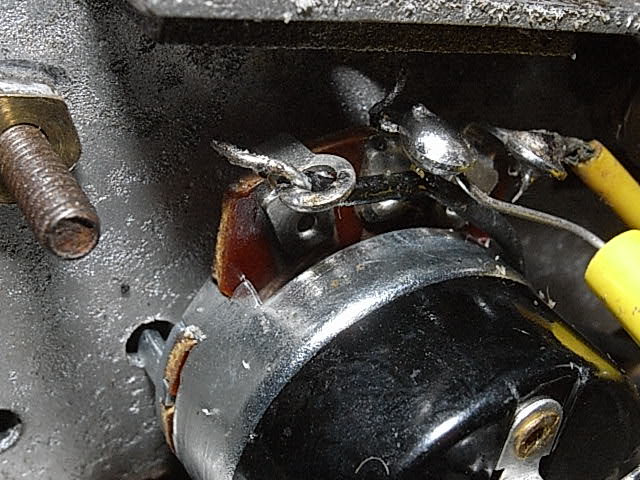

イヤハヤ原因を見付けるのに梃子摺ったが(回路図からもその理由が分からなかったが)+の電源ライン

が繋がっていないので上の画像に見られる様、ジャンパーを1本加えた。 しかし電源を6V/12V、また極

性を+/-アースに切り替えられる機種では電源周りが複雑なものとなることが多い。 疲れた!

6月26日 昨夜回路図を通勤電車で見直し何故本体の電源スイッチが機能しないのか原因を探した。

昨夜目星を付けておいた回路を追ってみた(パターン図はパターン面の情報しか記しておらず、部品面の

パターンに触れて無かったが)。 怪しい部分の半田付けをやり直し好結果を得た。

イヤハヤ カー・ラジオの修理としては最も時間を要した。

6月27日 夜中に一点気になったのがRF Amp.のエミッタに挿入されているRFチョークで、発送を止め

この辺りに再度取り組んだ。

ワックスで覆って仕舞ったので見えないが巻き数を10ターン程増やし、また集中定数も若干増やしてみた。

残念ながら好結果は得られず元の状態に戻した。

今日お預かりした2台目は Becker, Europa MU の初期の物で多分1960年代中頃の物と想われる。

お話では電源が入らないとのことだった。この種のカーラジオの修理、改造に付きましてはこち

らの ホームページ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

略お話の通りだったが実際は電源は入るものの音声出力が全く無く、パイロット・ランプも点灯しなかった

のでお話の様に想われても不思議では無い。

この機種の初期モデルには音声増幅用としてIC(集積回路)が初めて採用されたが、どうも壊れ易かった様

で後年のモデルはこの部分がトランジスタ3石に代わっている。 これまでの経験でも生き残っていたのは略

半数だったが、近年入手が困難なので以前余分に買っておいた物が役に立った。

FMの調整等は何時もやっていることなのでスンナリ終わった。

もう一つの大きな問題は上の画像に見られる様、電源ラインの一部が解けて無くなっていた。 多分オート

アンテナ用出力を誤ってショートして仕舞った可能性が高い。 この為パイロット・ランプも点灯しなかった。

一連の(最低限の)修理を終え、iPod用のアダプタも用意した。 他にも多くの電解コンデンサが使われてお

り半世紀近くを経過しているので交換した方が無難だが費用も掛かることなのでご依頼主に伺ってみよう。

6月19日 ゴーサインを頂いたので電解コンデンサの交換に取り掛かった。 下の画像の右端(シーメンス)

の物には亀裂が入っていた。

今日お預かりしたのは SONY, MS-3300 で自分でも同じ物を数年使っていたが可也問題の多い機種

だったと記憶している。 この種のラジオの修理、改造等に付きましてはこちらの ホームページ

https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

電源が切れないとのお話でスイッチ部分を見てみたが、2回路の物で、内部のレバーが折れている様な

感触だった。 無理無理修理に取組んでも費用が嵩み、それ以上に直る可能性は低いので別の方法を

採らせて頂くことにした。

今日お預かりした2台目は Cassiopeia Super-Het と記された国産のMt管5球ラジオで最近2度修理

に出したものの2度目の修理を終え届いたものが1時間程で大きなノイズと共に全く動作しなくなっ

て仕舞ったとのお話だった。 この種のラジオの修理、改造に付きましてはこちらの ホームページ

https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。 アクリル製と想われる前面パネルには

Natural W Color Tone と記されている。

伺った通り全く機能しておらず電源から徐々に調べを進めた。 他に周波数の変化方向が逆でダイアル上

は周波数の低い方で実際の受信周波数は上がっていた。 ダイアル・ストリンギングからは引き回し方が逆

とは思えなかったが本来のVCと回転/容量変化方向の異なる物に途中変えられたのか?

分かって仕舞えばナーンダと云うことになるが、低周波増幅のプレートの抵抗(250KΩ)が断線していた。

サテ、ブロック型のケミコンも交換しておいた方が無難だが(ダイアル・ストリンギングも無論直した方が良い

に決まっているが)費用が掛かることなのでご依頼主に伺ってみよう。

6月17日 追加作業にゴーサインを頂いたので取り掛かったがイヤハヤ想定していた時間の倍を要して

仕舞った。 下の画像に見られる様バリコンのところのプーリーは本来と逆向きになっていた。

ガイド用小型プーリーの位置からは逆方向に動くダイアル・ストリンギングが正しい気もするが不思議だ。

途中二度程諦め掛けたが何とか正しい方向に移動する様になり遅い昼食とした。 ブロック型のケミコンを

外して仕舞うと格好が付かなくなるのでそのままとし、アキシャル型の物をシャーシー内に取り付けた。

シャシーにも CASSIOPEIA と有り、また OKADA CASE の刻印も見えている。 一連の作業を終えキャビ

ネットに組み込んだがハムが気になり、また音に濁りが感じられ再度取り出して調べたところ下の画像に見

られる様、VRのグランド端子の所の半田付けが為されて無く、単にメッキ線が差し込まれているだけだった。

6月18日 朝からランニングを続けており既に1時間半となるが良好に動作している。 昭和30年代の国

産ラジオに詳しい友人に岡田ケース製ラジオのことを聞いてみたが、多分キャビネットとシャーシーのセット

に誰かが組み込んだものだろうとの見解だった。 自分でも使われている部品が電源トランス REX、IFT

中央無線、VC キングとバラバラだったことから多分アマチュアの手作りと想像した。 シャーシーの設計は

CW方向で容量が増加するVCの使用を想定していたと云うことか?