Seeburg の148 (別名 Trash Can)には 2 種類の遠隔選局装置が用意されており有線の選曲装置 Wired

Wall-O-matic と今回の無線選曲装置 Wireless Wall-O-Matic が在る。 (無線と云っても電源ラインに

250KHzの搬送波を乗せる方式なので本来の無線とは可成り異なっている)

下の受信部 (Master Selection Receiver MSR1-L6) に関する説明はマニュアルに細かく為されている

が上の送信部 (Type W4-L56) に関する説明が何故か無くどこまで出来るか? 先ずは動作原理を調

べてみよう。

先ずは送信機に取り掛かった。 資料が無くまた米国の硬貨も無く難航したがコインが通過した状

態 (SELECT) 状態にすることが出来た。 使われていた真空管 (6C4) のgmも一応許容範囲内だったの

でアレコレ試みた結果、高周波の発振を得られた。

選曲ボタンを押すとモーターも回り選曲動作が為される様なので次は受信機の動きを診てみよう。

11月30日 メインの整流管 5Y3 が欠落していたので加え動作を診てみたがプレートが赤熱した。

整流回路のチョークの負荷側の抵抗値が上の画像に見られる様1.6Ωしか無かった。 何処でグランド

と短絡しているのか調べた結果RFTの3段目の一次側に問題が在った。

シールド・ケースを外してみたが右のセラミック(トリマー)部品が本来はネジ止めされているハズな

のが固定されていなかった。 このことから可成り前からこの装置は動作していなかったと想われる。

12月1日 朝からRFT(見た目はIFT)の修復に取り掛かった。 使われている絹巻線が細く難航した。

一部にはリッツ線が使われており余計やり難い。

ユニファイNo.6 (32山)のビスは1/2インチの物しか無く長さが足りなかった。 何とか部品箱を探し

た結果1インチ程の物が見付かったがこれでは逆に長すぎるので短く切った。

切れていた線を何とか繋ぎ終えセラミック・ボビン(柱)の部分とトリマー部分を接着剤で固定した。

接続部分がケースに触れグランドに落ちる可能性が有るのでセロファン・テープを巻き絶縁した。

何とかこの部分の修復は上手く行ったが神経を可成り使ったので少し時間を置くことにした。

12月2日 昨日に引き続き取り組んだが先ずはRFTを組み込み、次いでコンデンサ類を交換した。

12月4日 RFT の修理とコンデンサの交換を済ませたので通電してみた。 リレードライブのサイラトロン

2050 の g1 をグランドに落とすとグリッド・バイアスが無くなりプレート電流が流れるのでリレーの動作

チェックが出来るとの説明が有ったが全く変化は無かった。念の為に電源電圧を確認したが殆ど無かった。

RFT を直し電源ラインの短絡は無いハズなのに何故か調べたところ RF2 の真空管 6SK7 の所に6SN7

が挿入されていた。

遅ればせながら使われている真空管の個別のチェックを行ったが RF1-6SK7 が 6/48 と使用不可、

またサイラトロン 2050 も機能していない様だった。

12月5日 機能しないサイラトロン 2050 と 真空管 6SK7 を客先に発注して貰った。 入荷には暫く掛

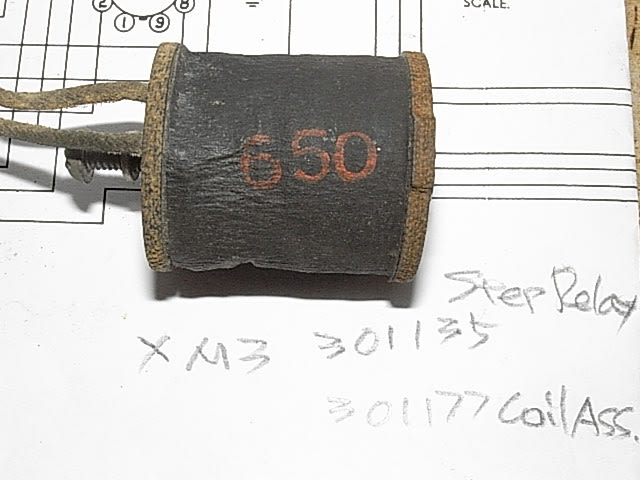

かるのでその前に高周波部の動作チェックを行ったが M4 ステップ・リレーが動作しなかった。

残念ながらこのリレーのコイルが断線していた。 これが入手出来ないとコイルを巻き直す必要がある。

*上の M3 は M4 の間違い。

他のリレー M1、M2、M3 のコイルは問題無かった。

12月10日 コイルの巻き直しに取り掛かった。 簡単な治具を作りコイルを回転する軸に取り付けたが

可成り前に両耳ヘッドフォンかマグネチック・スピーカーのコイルを巻く際使用した小型モーターが

見付からず50年以上前に購入したハンド・ドリルで巻き取ったがこの作業だけに正味30分を要した。

間もなく巻き始めと云うところで急に負荷が無くなりヤット問題のところに到達した。

今回のコイルに使われていたのは約0.1φ程のエナメル線で巻く際はもっと時間を要することだろう。

コイルを巻始めたが30分程でやり方を変えることにした。

コイルを巻く治具のシャフト径が5φ程有るため上の画像の下のハンド・ドリルのチャックでないと咥えられ

無かったのでこちらを使ったが増速比が低い為シャフト径を細いものに替え上のハンド・ドリルに変えた。

12月11日 昨日に続きコイルをひたすら巻いた。 1時間以上を要したが多分5万ターン程では無いか?

回路図上は650Ωとなっているが実測値は642Ωだった。 ロスした部分は30cm程なので略全て巻き

直したことになるのでこれで組み上げてみよう。

12月12日 コイルをリレーに組み込み通電したところサイリスタのg1バイアス用10μ/50Vが破裂した。

どうも極性を間違えた様なのでここを直し再度通電したがどこからか焦げ臭い臭いと煙が上がった。

どうも先日来可笑しい+Bの電圧が50V程しか出ていない。 RFT3の一次側を外すと問題は無くなるが

原因が何とも解せない。

RFT3の一次、二次間を500Vのメガーで当たったところ導通を示した。ところが暫く時間を置きDMMで診

てみると導通は無い。どうも高圧を印加すると絶縁破壊を起こし一次、二次間が導通して仕舞う様だった。

改めて RFT3を診てみたが一次巻線(下の画像の右側のコイル)には6SK7の代わりに誤って6SN7が使わ

れた為数100mAの電流が可也長い時間流れた為、可也発熱し本来の位置から下(画像では左)に移動し

て仕舞ったのでは無いかと想像した。 この為に一次二次間が接触して仕舞ったのかも知れない。出来

れば一次側のコイルを本来の位置に戻し、念の為に共振周波数を確かめた方が良さそうだ。 想像だが

熱の為に黒くなった部分の左端辺りが本来の場所では無いだろうか。ヒョットするとこれらのコイルも

巻き直す必要が有るかも知れない。

12月13日 念の為に RFT2 の内部を見てみた。 可成りの疎結合で一次、二次は可成りの距離があった。

RFT3 の両コイル間の間隙を開け余分な引出線も上に巻いた。 非同調の二次側は約38Ωだった。

回路図に依れば両コイルは共に40Ωとのことだが一次側は約30Ωとレア・ショートの可能性がある。

上は二次側を励振した場合の波形でピークは約240KHz、下は一次側を励振した場合で約290KHz。

一次側のマイカ・トリマーの容量変化を確認した。 約36~269pFと十分な変化量だった。

+Bの電圧は約296Vと良好になり暫く通電したが何も起こらなかった。 しかしこのモデルで使われ

ているステッピング・リレーの動作がイマイチ理解出来ない。

12月21日 米国に発注して貰っていたサイラトロン 2050 と 6SK7、Wall-O-Matic のサービス・マニュアル

等が届いた。 使われていた真空管 6C4 の片方の用途が想像通り整流管だった。近々取り組ませて頂こう。

早速サイラトロンと真空管を加え動作させてみたがサイラトロンの負荷、リレーに常に電流が流れて

いる様だった。

検波電流(サイラトロンの入力)を診てみたが高周波入力には反応していなかった。

受信信号はどうなっているのか診てみた。 RF Ampのg1に信号は加わっていたがプレート側に信号

が出ておらず調べたところSgの電圧が0Vだった。 これでは信号は出ない。

どうも電源のブリーダー抵抗が断線している様だが上の画像の5μFのオイル・コンの裏側に在るので

殆ど見えて無い。

このオイルコンがネジ止めなら何のことは無いが、お約束のリベット止めなので外すには時間を要する。

何とかオイル・コンを外しブリーダー抵抗を診てみたが R3b しか生きていなかった。 これではサイラ

トロン用のバイアス電圧が出ず、またRF Amp 6SK7 のSgの電圧も出ない。

12月23日 朝一で部品屋さんを訪ねブリーダー抵抗を買って来て組み込んだ。 受信部の高周波部は

良好に動作し出し検波電流も調整後約300μAとなった。

これならサイラトロンもONしリレーも動くかと期待したが残念ながらそうはならなかった。サイラトロ

ンの g1の電圧は約-24.8Vで検波出力は約10Vp-pだったのでこれではONさせるには不十分な様だった。

先ずは検波管 6H6 のエミッションが若干不足していたのでここの交換から始めてみよう。

検波管 6H6 を新品に替え、バイアスも低くしてみたがサイラトロンは ON しなかった。念の為 RF2 の g1

が上の画像で約 56Vp-p と予想よりズット大きな値だった。次いでこれのプレートの波形が下の画像で振

幅は約 43Vp-p しかも高調波成分が可成り混入している。 先日ここの共振周波数がズレておりまた高調

波成分が若干混入していたことと符合する。

下は検波段の入力波形で振幅は約 17Vp-p 。これらのことから RFT3 の一次側は部分的にレアショート

をしていることが想像出来る。巻き直しは大変なので回路を少し改造し RF2 の入力を検波段に加えた。

結果ステッピング・リレーはヤット動き出して呉れたが送信側で指定した位置とは異なっていた。

次にステッピング・リレーの右に在るセレクター・ディスクが動くのでは無いかと想像したが全く

動かなかった。

帰路通勤電車の中でマニュアルに目を通したがここは自分では回転せず、指定した場所のピンが飛び出

すだけと分かった。しかし今日診たところでは何の変化も起こらなかったがまだ道のりは遠そうだった!

12月27日 往復の通勤電車、バスの中でマニュアルに目を通し可成りのことが分かって来たが、機構

部分の調整の前に気になっているRFT3、一次側のコイルの巻き直しに取り掛かった。

使われていた巻線は0.12~0.15φ程度と想われるが、この太さの物は無いので0.08φの物で巻いてみよう。

今回0.08φのポリウレタン線を使ったので多分この位で良いだろうと想像したが直流抵抗は約90Ωと

想定した抵抗値の倍となって仕舞った。 念の為共振周波数を確認してみよう。

共振周波数を診てみたがトリマー最小で約260KHzだったが組み込み浮遊容量が加わることを考えると

もう少しインダクタンスを減らしておく必要が有る。若干コイルを解き約63Ωとなったので改めて共振

周波数を診てみた。

適当なトリマーの容量で共振点が約250KHzとなったのでこれで組み込んでみよう。

12月28日 組み込み実際に送信部からの信号で動作を確認した。下は検波段の入力波形で約100Vp-p

(感度設定Min.)と十分な値となった。 後はステップ・リレーを残すだけとなった。

1月18日 久し振りに取組んだ。送信側で指定した曲番号と受信側のそれが中々合っていなかった

ので基本に立ち返り送信側の送出パルス数がキチント合っているかの確認から始めた。 結果5から上

で可也不安定と分かり選局回路のスイッチ・トレイン(スイッチは全てシリースに接続されており一

箇所問題が在るとそこから先が上手く機能しなくなる。 思い切ってスイッチ部分を分解し接点を直し

ていった結果上手く動く様になってくれた。 良かった! ステッピング・リレーの戻りが若干スム

ーズで無かったのでこの辺りをグリス・アップする必要が有るのかも知れない。