今日お預かりしたのは穂高通信の R-77 でお話では 2MHz以下で感度が悪く、また SSB の復調

が上手く出来ないと云う症状でした。 受け取った物に輸送中の問題が無いか確認し、伺った

症状+Sメーターが余り振れないことを確認しましたが本格的には明日以降取り組ませて頂き

ましょう。 しかし流石業務用シッカリと作られており感心しきりです。 この種の受信機の修

理に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

3月24日 昨日動作を確認した際に 2MHz以下の感度が悪いと感じたのはこちらの理解不足だ

ったことが今日の試験で判明した。 アンテナ側は全て同調回路となっているが高周波増幅後

の周波数混合の入力側は 2MHz以上では同調回路となっているものの、2MHz以下は非同調と

なっておりここでの感度差は可也あることが想像出来る。 サテ、この機種のバンド毎の感度

を知らないが、多分最初から感度差は可也有ったことが想像出来る。 また SSB の復調も実際

に聞いてみたが特に問題が有るとは想えなかった。 しかし90KHz~8MHzまではトリプルスー

パー、8~32MHzはダブルスーパーと云う構成で確かにイメージの問題は無いが内部雑音レベ

ルは可也高い様想われた。(周波数変換は内部雑音を増加させるので痛し痒しなのであります)

今日お預かりしたのはミズホの FB-10、28MHz帯トランシーバーで真空管 4球+Tr 1石。 受信部

は昔懐かしい RFA 付き超再生検波、送信部の終段は 6BA6 (入力2W) と云う物です。 同一デザイ

ンで 50MHz用 FB-6J も作られこちらの方が多く作られたとご依頼主から伺いました。

受信部の構成は 6AQ8 に依る RFA+超再生検波-6BM8 に依る低周波増幅。 送信部は 2SC536 を

使ったマイクアンプ+6BM8 に依る変調、6EA8 の三極管部での発振+6BA6 に依る出力です。

欠けていた低周波用 6BM8 を加え動作を確かめたところ受信部は問題無く動作しましたが送信

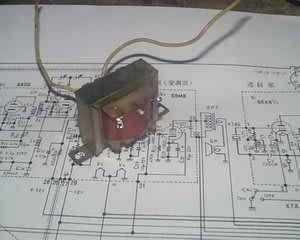

が出来ませんでした。 調べたところ出力トランス兼変調トランスのステップアップ巻線が断線

しており、終段に+Bが掛かっておりませんでした。

出力トランスを何とか直せない物かと分解してみましたが残っているリード線が余りにも短く

難しい様でしたので無理はしないことにしました。 幸い使えそうなトランスが見付かり交換

し先に進みました。

送信部も動作し始めましたがピークで寄生振動を起こしている様で、また他にも低周波入力に

送信出力が混入している (回りこみ?) 様でどうもオリジナルの回路では正常動作は厳しいので

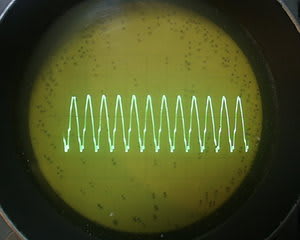

は無いかと思い始めました。 それと出力波形が可笑しいので低周波入力から当っていったとこ

ろ初段のトランジスタのコレクタに下の画像に見られる様な周期 18mSec, 1Vp-p程度の信号が

見られました。 電源にリップルは無く、またベースは殆ど無信号なので解せません。 サテ

これが何に起因しているのか明日以降調べてみましょう。

3月20日 昨日に引き続き取り組んでみました。 ペーパーコンデンサは絶縁劣化が可也進んで

おり 2個共交換しました。 また一度諦めた出力/変調トランスも駄目元で修理を試みた結果好

結果が得られました。 半田付けも可也もろい部分が見られた為全てやり直しましたが何故か

高圧が出なくなり調べたところ電源トランスの高圧巻線が切れ掛かっておりました (こちらに

在る内に問題が見付かりヤレヤレと云ったところです)。

昨日ピークで発振がみられ如何にするか机上で考えてたのは、スクリーンの電圧を下げ、増幅

度を下げるか、パラスチック・サプレッサをプレート回路に入れるかでしたが先ずパラ止めと

して 68Ω、1/4Wのソリッド抵抗の回りに 0.4φのウレタン線を10回巻きプレート回路に入れて

みたところ綺麗に発振は止まり一安心しました。しかしタンク・コイルと発振段のコイルとは

55mmしか離れておらず 1-2Wとはいえ 28MHzのストレートアンプなので本来はシールド、或

は中和回路が必要にも想われますが、コストダウンが急務だったのかも知れません。送信出力

をオシロで確認した結果では昨日気になったマイク・アンプ出力の可笑しな信号成分は見られ

ませんでした。 下の画像の左下に見えているのが追加したパラ止めです。

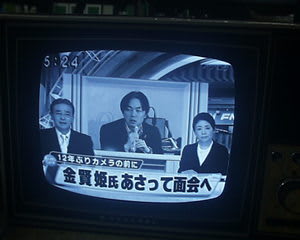

先日手掛けた青年 2号 C型と入れ替わりで届けられたのが昭和43年製のゼネラル 16-FV で外か

らアルミのチューブの様に見えたのは破裂したコンデンサの中身でした。 一応画像は出たも

のの可也直線性に問題があり、またスピーカーのリードが切れておりました。 近々取り組ま

せて頂きましょう。 この種のテレビの修理に付きましては HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/

からお問い合わせ下さい。

比較的劣化していた部品が少なく短時間で修理は終わったが 最初裏蓋の隅から金属性のパイ

プの様に見えたのはコンデンサの中身で、0.22μF/400WV の物が電源ラインにパラに繋がれて

いたがこのやり方は拙いのではないだろうか。 上の画像で左端から見えている銀色の物体が

破裂したコンデンサの中身です。 ●この種のテレビの修理に付きましてはこちらの ホームペ

ージ https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

昨日は久々の本業で客先に缶詰になり結局戻ったのは翌日となって仕舞い、仕事場には行かれ

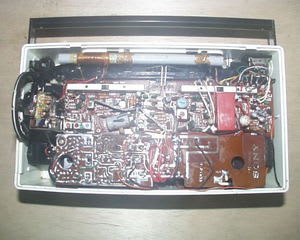

ず仕舞いだったが今日は朝から溜まった修理と改造に取り組んだ。画像の機種SONY, MS-3300

で採用しているマトリックス・ステレオのことを知らないがお送り頂いた物に輸送中の問題が

ないことと、伺った症状を確認した。 近々取り組ませて頂こう。 この種のラジオの修理に付

きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

3月8日 これまで少しづつ分解して来たが今日は時間を掛け動作を細かく診てみた。 全ての

スピーカーからカサカサと云う感じのノイズが出ており、これはボリュームとは無関係で出力

段の問題と想われた。 出力回路は 2SB495p-p 2系統で構成されておりこの 2系統を 3つのスピ

ーカーにどう分配しているのかは目下不明。 各々の出力を個別に見てみたところ片方の出力が

もう片方の半分程しか無く、また先のノイズが乗っていた。 暫くして気付いたのはこの回路

に使われている出力トランジスタが可也発熱しており触れない程だったので多分80℃は超えて

いたのでは無いかと想う。 発熱していた 2SB495、2個を外し特性を見てみたが可笑しなとこ

ろは見られず再度組み込み動作させたが発熱は見られなかった。良好に動作している様なので

連続試験を始めたが 30分程で音量が低下し調べたところ、別の系統のトランジスタ 2個が発熱

していた。 どうも目視では発見出来なかったが非常に小さなクラックがベースバイアス回路

に在る様な気がして来た。 明日以降細かく診てみよう。

3月9日 外付けしていたトランジスタを元に戻し、昨日発熱した側を注意深く診てみたところ

ランド部分でのヘアラインクラックが見付り半田付けをし直した。 全体を組込、連続試験を行

い 2時間以上問題無く動作していたので完了とした。

夕方ご依頼主向けに発送した後何時も通り米国のオークションに目を通した。 直ぐに目に止っ

たのは同一デザインの SONY, MR-9300W のカタログで、もしかしてと Photofact のインデック

スで探したところ TSM-147 (1973年8月発行) に網羅されていることが分った。手元のPhotofact

は1975年まで揃えたあったので早速回路を見てみた。 回路は極普通の FMステレオと同様の物

でマトリックス・ステレオたる所以が何処に有るのか定かでは無いが、一つ異なっているのは

左用と中央用のスピーカーは普通に各々の出力に繋がっているが、右用のスピーカーは左と中

央用の OPT のホット側に繋がっている。 ここからすると左と中央の出力が同位相、同一レベ

ルの場合には右には出力は無く、左と中央の両出力間に位相差、或は出力レベルに差が有った

場合のみ右に出力が現れると云うことになる。 もう一点右の信号の出し方はスイッチに依り

極性が変えられる様になっている。 ここまで記しても原理が良く分っている訳では無く、回

路を追ってみただけだが普通のステレオ出力とどう違いが出るのであろうか?

今日お預かりした SONY、TFM-850 で AM/FM をカバーした 8石のモデルです。 ボリューム部

分の傷みが激しく、また両バンド共殆ど機能しておりませんでした。残念ながらこの機種、及

び似たモデルの回路図は無く、ボリュームのクリーニング、怪しげなコンデンサ類の交換から

スタートしました。

AM/FM 共に動作しだし、トラッキングや IF の再調整後可也の感度が得られたが AM では AVC

の問題か、高感度過ぎ通常の電界強度では飽和する感じがあった。 一応動作しだしたので組

み込み連続動試験を始めたが暫くして歪みが目立つ様になった。

出力段のトランジスタの電位が可笑しかったので外し動作を単体で調べてみたが異常は見られ

なかった。 次ぎに入力トランスを診てみたが片方の巻線が断線してた。 サテ、トランスを探

すことも不可能では無いが修理費用が嵩むのでご依頼主に伺ってみよう。因みに今回の機種で

は高周波部分に PNP の 2SA162-122-122-122-121 が使われており、低周波には NPN の 2SD64

(x3) が使われていた。どうも PNP と NPN を混在させた回路は精神衛生上好ましく無い。この

種のラジオの修理につきましてはこちらのHP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/からお問い合わせ

下さい。

3月7日 昨日は 4時間を費やし可也良い結果が一度得られたがその後の連続試験中に入力トラ

ンスの片方が断線して仕舞い先に進むか否かをご依頼主に伺ってみた。 ここで止めれば作業

費3時間分を要することと、先に進みトランスを探し交換するとなると4時間+トランス代と

なることをお伝えしたがここまでで止めて欲しいとのことであった。 永年この種のラジオを

手掛けて来たが未完のままで終わりとしたことは無く、どうしたものかと思いあぐね結局1時

間分を診断料として頂くこととしたが誠にもってくたびれ儲けとなりました。

今日お預かりしたのは Drake の SW-4A で未だ細かく診た訳では無いが受信しているハズの周

波数と一応受信している周波数の間に可也の隔たりが有った。 またスラグ同調機構を使った

プリセレクタの機構系に疑問を持った。 プリセレクタの中域では問題は無いが、低域或は高

域で手を離すと中域に戻る力が働いて仕舞う。本来の構造を知らないがここには減速機構、或

は制動機構が組み込まれていたのでは無いだろうか? サービスマニュアルを CD の形でお送

り頂いたのでこの辺りのことが書かれているか探してみよう。 この種の受信機の修理に付き

ましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお問い合わせ下さい。

3月4日 ご依頼主からはオリジナルと云うことで購入した物であり、先ず手は加わって無い

と想うとの連絡を頂き再度機構部分の動きを注意深く観察してみた。

プリセレクタのシャフトの前後にスチール?ワイヤが掛けられておりシャフトの回転はこのワ

イヤに伝えられスラグ同調機構を直線的に上下に動かしている。 全く問題は見られないがス

ラグ (コア) を入れた場合に顕著なのが元 (中央) に戻ろうとする力でこの機構系がスムーズに動

くのは良いが寧ろスムーズ過ぎると感じられた。 ならば制動機構無しに如何に動きをスムーズ

で無くするか? アレコレ想いを巡らせた結果、ヤット見付けたのが下の画像に見られる裏側の

板 (銅メッキされた) の下の部分で押し付けているツメ (シャフトに直交しているバーの先端) で

このツメを押しつけることでシャフト部分のプーリーを押え付け、結果動きが重くなり、戻っ

て仕舞う問題は解決出来た。(この部分の説明に誤りがありましたので修正致しました。3月6日

午前 1時53分)

3月7日 回路図から設定した周波数と実際の受信周波数の隔たりがいかにすると生ずるか机上

で検討した結果、第一局発(X-tal OSC と VFO の各出力を合成して発生させる)を作っている

どちらかの信号源に問題があるのでは無いかと見当を付けた。

先ずは X-tal 出力を見てみた。 決して誉められたものでは無く、高調波成分も見られるが

一応 10バンド共問題無く発振していた。(一番下の 0.2Mcバンドは水晶発振は使わない)

もう一方の VFO(4.9-5.5Mc 正しくは 4.895-5.495Mc) の出力が予想通り出て無かった。 この

ユニットを外し、各部の電圧を当ってみたが発振を担っているトランジスタのEBCは全て同電

位またバッファのトランジスタは EB が同電位、C が若干異なっていたが何れにせよキチント

電圧が加わっていない。どうもグランドラインが浮いている様だが細かく (何時も使っている

メガネに付けるタイプの 15倍のレンズでも問題は見当らなかった。 ヤット見付かったのは

セラミックコンデンサの一つのリードがグランドに繋がり、そのまま外部のグランド用端子

にも繋がっているのだがこのリードに掛かっていたストレスに依ってか?グランドから浮い

ていた。 この部分を直し外部の電源から10V程を加えたところ下の画像の様な歪みの無い良

好な信号が得られた

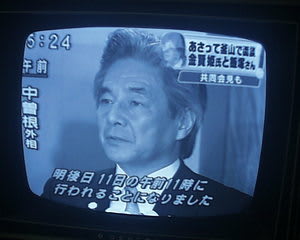

VFO を本来の位置に戻し、幾つかのバンドで動作を確認したが良好であった。下は JOLF 1242

KHzを受信した様子。 サテ、動作しだしたので 11バンド有る各バンドの調整に来週は取り掛

かろう。 (もう少し感度が上がっても良い様感じられた)

3月9日 高周波周りの調整に取り掛かった。 低い周波数帯では殆どズレは無か

ったが、高い周波数帯では可也調整のズレが見られ調整後可也感度が上がった。

4月1日 トーンコントロールのシャフトが抜けて仕舞う問題が有ったが位置を合わせ挿し込め

ば左程問題では無いとお送りしたが今日頂いたご連絡ではご自身で接着剤を使い上手く直せ毎

日好調にお使いになっているとのことであった。 ヨカッタ!

今日お預かりしたもう一台は1956年製の VW に使われていると伺った Motorola の Volumatic

で整流管も加えると 6球の真空管式カーラジオで当然ながら機械式のバイブレータが使われて

いる。 お話しでは電源が入らないとのことであったが 6Vで約 4Aが流れる回路なので ACなら

兎も角 DC の 4A+を ON-OFF するスイッチには可也の負担が掛かる。 ここをジャンパーして

他の問題を診て見たが次ぎから次ぎと問題が表面化した。 当然とも云えるがバイブレーター

は死んでおり、また何故か周波数変換 6BE6 のヒーターが点灯してなかった。音質、音量にも

問題が見られコンデンサ類の交換も必要そうだが費用のことも有りご依頼主に伺ってみよう。

この種のカーラジオの修理に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/ からお

問い合わせ下さい。

3月4日 先ずコンデンサ類の交換を行いついでにトラッキング、IF 等の再調整も行った。

次ぎに最も難航することが予想される電源スイッチ部分に取り掛った。 数年前まではこの種

のスイッチ部分だけを米国で買えたが今は無く、トーンコントーロール機能を無視すれば国産

の物でも使えそうな物はあるがそれは最後に取っておこう。 結果から申し上げればこの部分

だけで 10回近く、分解/組み立てを繰り返し数時間を要した。 電源の ON-OFF に問題は見ら

れなくなったがボリュームが途中引っ掛かる部分が有り満点とは云えないが音量/音質 調整機

能には問題無いので由とさせて頂いた。 同一の部品が有れば全く問題無く、短時間で終わる

作業が、無いとなると何とか修復せねばならず想わぬところで時間を費やす。

今日お預かりしたのは 2年 (正しくは2006年10月からなので2年5ヶ月) 振りに再びお預かりした

Blaupunkt の (Frankfurtと伺ったが側面に貼られた紙ラベルに残っている ...lenzの文字が気にな

った) 物で、全く動作しないのでもう一度診て欲しいと云うご依頼でした。2年以上経過した後

通電すると云う方は初めてでビックリしましたが届いた物に問題は見られず、唯一アンテナコ

ネクタが緩くなっており接続の仕方で殆ど受信出来なくなることが有ったのでこのことを仰っ

ているのかも知れません。アンテナコネクタの交換も可能なのでご依頼主に伺ってみましょう。

この種のカーラジオの修理、改造に付きましてはこちらの HP https://vrc-tezuka.sakura.ne.jp/

からお問い合わせ下さい。

以前アストンマーチン DB6 用モトローラ製カーラジオを修理した長野のガレージからご依頼

頂いた CDプレーヤで Blaupunkt 製の ALFA 937 CD MP3 と云う型番が付されていた。 お話で

はエラーしか出ないとのことで近年のマイクロプロセッサを使った機種では修理は無理かと

も想われたが一応出来るだけのことをしてみようとお送り頂いた。

電源を入れても出てくるメッセージは CANCHECK だけで一応モーターも回るが一定の時間回

った後は何も起こらない。 裏面のコネクタの接続図を見ると幾つか接続する物が有る様にも

想えるが何せ何の資料も無く、お送り頂いた本体だけなのでこれ以上のことは如何ともし難く

内部の状態を見てみた。

目視では特に変わったところも見当たらず、レンズも磨き組み直したが変化は見られなかった。