今日は、フレンテ問題特別委員会。

わたしゃ、傍聴に行っただけですが、なかなか長かった。

報告したいことも色々ありますが、今の段階では、とてものこと、

まとめて、よう書かんので、その報告は、また別途。

というわけで、今日は、昨日の日記の続きです。

昨日の日記では、

○特養の施設数が現状、圧倒的に不足している

○施設だけでなく、介護従事者も、将来、大幅に不足する可能性が高い

の二点を、大きな問題としてあげたうえで、

現状の対応が続くのであれば、

今後も、施設不足の状態が続くor更に悪化する可能性が高い

ことを書きました。

で、今日は、その続きの介護従事者の不足の話をば。

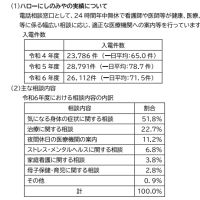

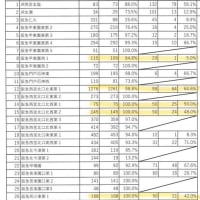

少し古い数字ですが、平成17年10月時点で、介護保険サービスに

従事する介護職員数は、約110万人。

ところが厚生労働省の試算によりますと、平成26年度までに

約40万~約60万人の介護従事者が、新たに必要になるそうです。

【参考: http://www.mhlw.go.jp/seisaku/09.html 】

比率にして、既に働いている介護従事者全体の約半分、

絶対数にして数十万人単位の介護従事者が、

新たに必要になるというのは、尋常な事態ではありません。

実際、介護施設をつくったはいいが、従事者が集まらないという事態が

多数発生しており、「介護難民」という言葉も、多く、聞かれます。

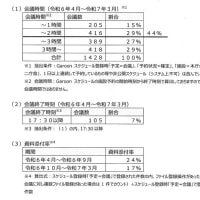

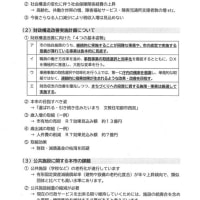

こうした事態を踏まえて、国は、

○離職者に対する資格取得の補助

○資格取得者を雇用した事業所への一時金支給

等の対策をとっています。

しかしながら、こうした対応は、根本的な問題解決の手段にはなりません。

介護従事者には

○他の産業と比較して離職率が高い

○介護福祉士国家資格取得者約47万人のうち、

実際に福祉・介護分野で従事している方々は約27万人に留まっており

残りの約20万人はいわゆる「潜在介護福祉士」となっている

という特性(?)があります。

せっかく就職しても、その職を辞する人が多いということは、

いろいろな意味で、介護職が、職業としての魅力がないということを

示唆しているように感じます。

国家資格取得者47万人のうち、約20万人が資格を持ってはいるが、

その職に従事していないという事実は、

こうした憶測を客観的に証明していると言えるでしょう。

大切なのは、介護を長期的に支える人材作りであり、

そうした方々の働く意欲を高める具体的施策だと思うのです。

介護従事者が長期的に働きやすい環境を整え、

介護職を多くの方にとって、魅力的な職種とすること。

これこそが介護従事者の不足を解消するために、

最も重要なことであるはずです。

一方で、各種マスメディア等で、

「介護職の給料では結婚できない。。。」

といった趣旨の声が多数報道されるなど

介護従事者の所得水準の低さは、よく知られているところです。

私は、この問題を解消するために、真っ先に取り組むべきは、

介護従事者の所得水準をあげることだと考えています。

こうした声に対する国レベルでの対応は、先述の通り、基本的に

○離職者に対する資格取得の補助

○資格取得者を雇用した事業所への一時金支給

に留まっています。

(今春実施された、いわゆる3%の見直しは除く。)

繰り返しになりますが。

資格取得者に対する一時的な補助に留まるのであれば、

○離職者の多さ

○潜在的な資格保持者の多さ

に顕著に現れている介護従事者の劣悪な労働環境を

改善することはできません。

これでは介護従事者の不足を解消することなどできません。

今、我々の前には、雇用の不安定・低所得化・景気の悪化といった

非常に深刻な問題が存在します。

(とりわけ景気の悪化について、私は、所得の減少・雇用の不安定さ等に

起因する消費意欲の減退という要素が非常に大きい、と考えています。)

介護職の雇用拡大・所得水準の向上は、こうした問題に対抗し得る

可能性を持つ、非常に有望なカードだと、私は考えています。

一部自治体では、介護職不足を解消するための補助金の支給等、

独自の取り組みを国の施策に上乗せして実施しています。

私は、本市においても同様に、介護従事者不足の解消に直結する

施策を実施するべきだと考えています

繰り返しになりますが、それこそが、

介護従事者の大幅な不足・深刻な雇用問題・消費意欲の減退等の

重要な問題に対抗しうる有望なカードだと考えているからです。

一議員の力で、どこまでのことができるかは分かりませんが。

こうした施策の実現に向け、取り組んでまいります。