明日から3連休だ。

こういう連休に入る前日の夜は最高に開放感に浸れる。

こういう時は日本酒だ。

酒は毎日だらだら飲むのではなく、開放感に浸れるとき、それも独りで思索に耽ったり、このようにものかきをしているときに飲むのがいい。

今日選んだ酒は、「樽平」という山形県の日本酒だ。

特別純米酒で精米歩合は60%。美山錦100%使用。

実はこの酒、初めてではない。

20代半ばの暗く苦しかった時代に、姉妹酒の「住吉」とともによく飲んだ酒だ。

東京の社員寮に住んでいた時代だ。あの陽の当たらない部屋でだ。

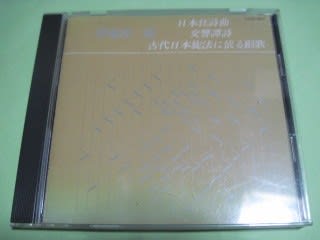

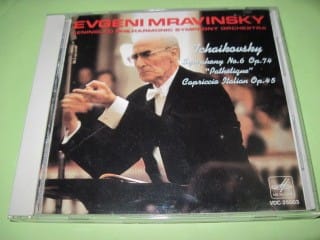

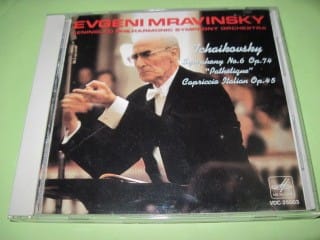

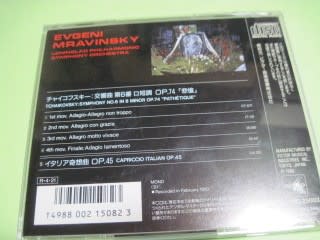

この「樽平」を週末の金曜日の夜に一升瓶で買ってがぶ飲みしながら、伊福部昭の「交響譚詩」やチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」を何度も繰り返して聴いたものだった。

昔と変わらない味。

色は普通の日本酒に比べ黄色味が濃く、味も深くて濃い。

しかしいかにも昔ながらの日本酒といった伝統的な味で、今流行の華やかでフルーティな日本酒とは対極に位置する酒だ。

ラベルも昔と変わらない。

こういう地味なデザインのラベルこそが日本酒に相応しい。

今流行の現代風のラベルは好きではないし、日本酒には合わない。

せっかく伝統的な格調あるラベルだったのに、今流行のデザインに変えてしまった銘柄もある。

そういう日本酒は味も現代人の趣向に合わせて変えてしまう。

それに比べて「樽平」は頑固なまでに変えない。こういう日本酒が本物だ。

広くたくさん売れないけど、ロングセラーになっているのにはちゃんと訳がある。

日本酒ではないけど、あのエビスビールだって昔、サッポロビールに買収される前のラベルは今の金色のラベルとは全く異なる、いかにも昔ながらのビールのラベルのデザインだった。

そして味も今よりも苦く、独特の味だった。

居酒屋で飲むのは苦手だ。

うるさくて人の話す声が聞こえやしない。

居酒屋でも夜遅くに静かで小さな個室(和室)で2,3人で飲むのはまだいい。

学生時代からいわゆるコンパとか飲み会というものが苦手だった。

何を話していいかわからなかったし、周りがうるさくて人の話がよく聞こえなかったからだ。

話好きな人にとっては楽しいかもしれないが、話下手な人からするとこれは苦痛だ。

だから飲み会の前はよく気分が落ち込んだものだった。

飲み会が終って、やっとほっとすると同時に、自分はなんて皆と楽しく話せない暗いヤツなんだ、と自分を責め悲しくなったものだった。

あと苦痛だったのが社員旅行。

社会人になって5年間は社員旅行が毎年あった。

入社3年目の9月、もう30年前の話だが、会社の保養寮、伊豆だったと思うが、職場のメンバー20人くらいで泊まりに行ったことがあった。

何台かの車に分乗したのだが、私は誰の車に乗せてもらおうかと思っているうちにあぶれてしまい、最後に残った車は、以前この職場の部長兼取締役で、数か月前に常務取締役に昇格した方の車だった。

みんなそんな偉い人の車に同乗するのが嫌だったから早々と乗る車を決めてしまったのだが、私は運悪くその常務の車に同乗するはめになってしまったのである。

他に同乗者は私と同世代の女性社員1名。

私はこの常務の高級車の助手席にしかたなく座った。女性社員は後部座席に乗った。

私はこの常務が日頃から嫌いだった。

向こうもなんとなく日頃から私を疎んでいるようだった。

その頃は「樽平」をがぶ飲みして「悲愴」を何度も聴いていた時代だった。

この常務の隣に2時間以上も座っていなければならないのである。

一瞬、どう会話をしたらいいのか不安に襲われた。

そして車が動き出した時、なぜか私は開き直った。

「話をしたくないんであれば、そうすればいいじゃないか。別に常務だからといって無理に話すことなんかないさ」

時が5分、10分過ぎていった。

しばらくして何かの異変(?)に気付き始めたのか、後ろの女性社員が慌てて会話をし始めた。

といってもその女性社員もそうおしゃべりな方ではなかったから、会話は続かなかった。

私は、その高級車の中で約2時間、ついに常務に一言も話さなかったのである。

常務は異変に気づいてから、不愉快そうに重苦しいため息を何度もつき、「こいつ、ダメなヤツだ。使えないヤツだ。」と言わんばかりの態度を示していたが、私は無視した。

常務も私に話しかけることはなかった。

今思い出すと思わず笑ってしまう出来事だったが、この2時間を耐えた私は何故か勝利感に似たような感覚を感じた。

変な自信というのであろうか。

それ以来、飲み会などであまり人と会話しなくても落ち込んだりしなくなった。

自分が楽しくないのであれば、無理して話すことはないのである。自分が辛くなるだけだ。

無理して話しても相手は楽しいとは感じないだろう。

自然な気持ち、動機から出た会話ではないからだ。

人と話すのが苦手な自分で何が悪いと開きなおり、そういう自分でいるのが心地よいと思えるようになれるのが理想だ。

なかなか難しいことではあるけれど。

心から話したい、言いたいときに相手に働きかける。

それで十分だ。

飲み会で人と会話する=楽しいこととは限らない。

話をしないときはおいしい料理を楽しめばいい。

【追記20190914】

上の写真の伊福部昭作曲「交響譚詩」の録音がYoutubeで見つかったので下に貼り付けておきます。

録音:1962年(昭和37年)3月

演奏:山田和男(一雄) 東京交響楽団

古い演奏で管楽器にやや技量不足があるのは否めないですが、私はこの演奏が好きです。

(Yutubeの音は劣化しています。オリジナルはもっといい音です!)

この曲、意外にYoutubeに投稿されていませんね。名曲なのですが。

マンドリンオーケストラへの編曲では、伊福部昭門下の作曲家、原田甫の編曲が知られています。

(この曲もいずれ弾いてみたいな)

伊福部昭 - 交響譚詩 (山田一雄、東響)

こういう連休に入る前日の夜は最高に開放感に浸れる。

こういう時は日本酒だ。

酒は毎日だらだら飲むのではなく、開放感に浸れるとき、それも独りで思索に耽ったり、このようにものかきをしているときに飲むのがいい。

今日選んだ酒は、「樽平」という山形県の日本酒だ。

特別純米酒で精米歩合は60%。美山錦100%使用。

実はこの酒、初めてではない。

20代半ばの暗く苦しかった時代に、姉妹酒の「住吉」とともによく飲んだ酒だ。

東京の社員寮に住んでいた時代だ。あの陽の当たらない部屋でだ。

この「樽平」を週末の金曜日の夜に一升瓶で買ってがぶ飲みしながら、伊福部昭の「交響譚詩」やチャイコフスキーの交響曲第6番「悲愴」を何度も繰り返して聴いたものだった。

昔と変わらない味。

色は普通の日本酒に比べ黄色味が濃く、味も深くて濃い。

しかしいかにも昔ながらの日本酒といった伝統的な味で、今流行の華やかでフルーティな日本酒とは対極に位置する酒だ。

ラベルも昔と変わらない。

こういう地味なデザインのラベルこそが日本酒に相応しい。

今流行の現代風のラベルは好きではないし、日本酒には合わない。

せっかく伝統的な格調あるラベルだったのに、今流行のデザインに変えてしまった銘柄もある。

そういう日本酒は味も現代人の趣向に合わせて変えてしまう。

それに比べて「樽平」は頑固なまでに変えない。こういう日本酒が本物だ。

広くたくさん売れないけど、ロングセラーになっているのにはちゃんと訳がある。

日本酒ではないけど、あのエビスビールだって昔、サッポロビールに買収される前のラベルは今の金色のラベルとは全く異なる、いかにも昔ながらのビールのラベルのデザインだった。

そして味も今よりも苦く、独特の味だった。

居酒屋で飲むのは苦手だ。

うるさくて人の話す声が聞こえやしない。

居酒屋でも夜遅くに静かで小さな個室(和室)で2,3人で飲むのはまだいい。

学生時代からいわゆるコンパとか飲み会というものが苦手だった。

何を話していいかわからなかったし、周りがうるさくて人の話がよく聞こえなかったからだ。

話好きな人にとっては楽しいかもしれないが、話下手な人からするとこれは苦痛だ。

だから飲み会の前はよく気分が落ち込んだものだった。

飲み会が終って、やっとほっとすると同時に、自分はなんて皆と楽しく話せない暗いヤツなんだ、と自分を責め悲しくなったものだった。

あと苦痛だったのが社員旅行。

社会人になって5年間は社員旅行が毎年あった。

入社3年目の9月、もう30年前の話だが、会社の保養寮、伊豆だったと思うが、職場のメンバー20人くらいで泊まりに行ったことがあった。

何台かの車に分乗したのだが、私は誰の車に乗せてもらおうかと思っているうちにあぶれてしまい、最後に残った車は、以前この職場の部長兼取締役で、数か月前に常務取締役に昇格した方の車だった。

みんなそんな偉い人の車に同乗するのが嫌だったから早々と乗る車を決めてしまったのだが、私は運悪くその常務の車に同乗するはめになってしまったのである。

他に同乗者は私と同世代の女性社員1名。

私はこの常務の高級車の助手席にしかたなく座った。女性社員は後部座席に乗った。

私はこの常務が日頃から嫌いだった。

向こうもなんとなく日頃から私を疎んでいるようだった。

その頃は「樽平」をがぶ飲みして「悲愴」を何度も聴いていた時代だった。

この常務の隣に2時間以上も座っていなければならないのである。

一瞬、どう会話をしたらいいのか不安に襲われた。

そして車が動き出した時、なぜか私は開き直った。

「話をしたくないんであれば、そうすればいいじゃないか。別に常務だからといって無理に話すことなんかないさ」

時が5分、10分過ぎていった。

しばらくして何かの異変(?)に気付き始めたのか、後ろの女性社員が慌てて会話をし始めた。

といってもその女性社員もそうおしゃべりな方ではなかったから、会話は続かなかった。

私は、その高級車の中で約2時間、ついに常務に一言も話さなかったのである。

常務は異変に気づいてから、不愉快そうに重苦しいため息を何度もつき、「こいつ、ダメなヤツだ。使えないヤツだ。」と言わんばかりの態度を示していたが、私は無視した。

常務も私に話しかけることはなかった。

今思い出すと思わず笑ってしまう出来事だったが、この2時間を耐えた私は何故か勝利感に似たような感覚を感じた。

変な自信というのであろうか。

それ以来、飲み会などであまり人と会話しなくても落ち込んだりしなくなった。

自分が楽しくないのであれば、無理して話すことはないのである。自分が辛くなるだけだ。

無理して話しても相手は楽しいとは感じないだろう。

自然な気持ち、動機から出た会話ではないからだ。

人と話すのが苦手な自分で何が悪いと開きなおり、そういう自分でいるのが心地よいと思えるようになれるのが理想だ。

なかなか難しいことではあるけれど。

心から話したい、言いたいときに相手に働きかける。

それで十分だ。

飲み会で人と会話する=楽しいこととは限らない。

話をしないときはおいしい料理を楽しめばいい。

【追記20190914】

上の写真の伊福部昭作曲「交響譚詩」の録音がYoutubeで見つかったので下に貼り付けておきます。

録音:1962年(昭和37年)3月

演奏:山田和男(一雄) 東京交響楽団

古い演奏で管楽器にやや技量不足があるのは否めないですが、私はこの演奏が好きです。

(Yutubeの音は劣化しています。オリジナルはもっといい音です!)

この曲、意外にYoutubeに投稿されていませんね。名曲なのですが。

マンドリンオーケストラへの編曲では、伊福部昭門下の作曲家、原田甫の編曲が知られています。

(この曲もいずれ弾いてみたいな)

伊福部昭 - 交響譚詩 (山田一雄、東響)

樽平。昔ながらの雰囲気のある酒ですね。

緑陽さんはクラシック音楽を聴きながらですか?

とても酒がはかどりそうですね。

実は、北海道にもとても美味しい酒があります。

栗山にある「小林酒造」という酒蔵の「北斗随想(ほくとずいそう)」というお酒です。

特約店にしか置いてなく、探すのにとても苦労しましたが、よくクラシックギターのライブを行っている「cafeふらっと」という喫茶店の入っているビルの1階にある特約店で見つけました。

最初はわからず2300円(720ml)で、ずいぶん高いなと思いながら買ってきたのですが、よくよく見ると販売25周年記念の限定発売の酒でした。

さて、いつの呑むか?が問題ですね。(笑い)

初秋ということで、最近は日本酒を飲むのが増えています。

私は福井の「常山(じょうざん)」、新潟は村上の地酒、山口県の「五橋」など、まろやかなタイプ酒が好きです。

お酒を吞むときは、ちあきなおみさんのCDが定番です。「あかとんぼ」「男の友情(カバー)」「ネオン川(カバー)」「紅い花」などという演歌をアンプで音を小さく絞って聴きます。(笑い)

しかし、最近、玉光堂でセゴビアの10組のCD2000円を買ったので、もっぱらそちらを聴いています。酒が入っているので「泣きたくなるような」美しい音ですよね。特にポンセの「イ短調組曲の前奏曲とアルマンド」の入っている「プレイズ」は絶品ですね。

私もギター仲間と一緒にもむことがあるのですが、なんかしっくりきませんね。セゴビアや松田晃演先生の話が通じなく、また、大嫌いなオペラで口角泡を飛ばしている人に「嫌いだよ」とは言えずに、白けた気持ちになります。

きっと緑陽さんのような方と、セゴビアやジャズを題材に「ぼそりぼそり」と話しながら呑むとしみじみと幸せを感じるのでしょうね。

それではまた。さて、「北斗随想」いつ飲むか?それが問題だ・・・(笑い)

日本酒を飲むときに聴く音楽はクラシックですね。

(殆どクラシックしか聴かないということもありますが)

栗山町の小林酒造の「北斗随想」、なにか想像しただけでもおいしそうですね。

限定販売ですから材料も最高のものを使っているのでしょうね。

こういういい酒をすぐに飲まずに、最も飲むにふさわしいタイミングを見計らって飲むのが楽しいですね。いいつまみが手に入ったとか、日本酒がのみたくなるような気候の時とか、嬉しいことがあった時とか。

昔、日本酒専門店の店主から聞いたのですが、いい日本酒は半年だったか1年だったかはっきり憶えていなのですが、冷蔵庫などの冷暗所に保管して熟成させるともっとおいしくなるみたいですね。

今度試してみようと思うのですが、待てない私はすぐに飲んでしまいます。

小林酒造の酒は実家に帰省した際に、何度か飲んだことがありますが、いわゆる普及品レベルのものです。

北海道の日本酒で知られているのは、増毛町の「国稀」と新十津川の「金滴」でしょうか。

両方とも実家に帰省したときによく飲んだものです。

国稀は私が住んでいる関東地方でも見かけます。

もう20年くらい前ですが、最近廃止された増毛線に乗って増毛まで行って、国稀酒蔵を見学させてもらったことがありました。水は確か大雪山の融水を使っていたような。

山口県の「五橋」は一度飲んだことがあります。

福井県の「常山」ですか。飲んでみたいですね。今度試してみます。

今まで自分が飲んだもので印象に残っているのは、愛媛県の「石鎚(いしづち)」、佐賀県の「能古見(のごみ)」、宮城県の「黄金澤」。

でもこれらの酒でも時期により当たり外れがあります。

最近分かってきたのですが、米の質はもちろんのこと、天然水や自然派酒母を使い、表示義務の無い加工助剤を一切使わない酒がおいしいようです。

こういう酒はたくさん飲んでも何故か翌日に酒が残りません。

飲んだ瞬間に何かちょっと、どうも、という酒はもしかすると表示義務の無い添加物が入っているのかもしれません。

セゴビアを聴き始めて40年以上経ちましたがが、本当に聴けば聴くほど感動します。

こんな音を出せる人は2度と出てこないですね。

fadoさんにとっての絶品はポンセのイ短調組曲なのですね。

私はポンセの「ソナタ・ロマンティカ」の演奏が最高です。

fadoさんはクラシックギターをやる仲間と酒を飲む機会があっていいですね。

私はクラシックギター関係の付き合いは持っていません。交流を持つともっと世界が広がるとは思いますが、一人で楽しむスタンスも有りかなと。

それでも1年前に社会人のマンドリンクラブに入り、そちらの方は楽しんでいます。

もっと飲み会等で交流の機会があればいいのですが、練習が日曜ということもありメンバーどうしの交流の機会が少ないのがやや不満です。

ギター音楽を話題に朝方までとことん日本酒片手に話し込む、というのをいつかはやってみたいなと思っています。