2020年2月7日現在で判明している新型コロナウイルス感染患者は米国Johns Hopkins大学の集計サイトによると世界で31,523名、死者は638名、回復した者は1,759名となっています。2月2日の時点では感染者1.5万死者300名程度だったので、5日で倍増した計算になります。この間、中国政府などから種々のこの感染症についての情報が出され、日本でもクルーズ船などからの患者が続出していることから様々なこの新型コロナウイルス(2019-nCoV)の特性が判って来たと思われます。今回は現時点での2019-nCoVの特性を備忘録的にまとめておこうと思います。

1) 強い感染力

これは確実で、クルーズ船などでも患者を看病したという様な濃厚接触をした人でない方が感染しています。中国からはドアノブに付着したウイルスが4-5日感染源になり得るという報告もあり、乾燥にも強い可能性が示唆されています(飛沫感染以上の空気感染もあり得るか)。

2) 発症率は少ないかも

症状のない人は検査をしないから本当の感染率は判りません。しかしどうも症状が軽く済んでしまう人や、初回の検査で陰性でも症状が悪化してから再検査すると陽性になる人がいる現実を見ると、感染力は強いけど発症率は少ない傾向がありそうです。(広く拡散し、長く生きたいウイルスとしては合目的な特性です)

3) 発症すると死亡率は2%

これも統計からほぼ明らかになった数値と思われます。

4) 完治が困難かも知れない

初めの統計で示された回復した者(total recovered)が感染者3万人のうち1,700名で死亡が600名なら残りの2.77万人は闘病中なのか、問題ないのか判りません。重傷者は数千人と言われていますが、そのうちで回復した患者という意味なら判りますが。普通の季節性のインフルエンザは、死亡しなければ完治します。だから回復した者は闘病中以外全員でなければおかしい。中国政府からは完治が困難かもという情報があり、そうであれば厄介な感染症(長い療養を必要とした昔の結核のような)ということになります。

5) 抗AIDS、エボラ薬(RNA転写阻害薬)が特効薬として効果があるようだ

NEJMで報告された米国感染例はギリアド社が開発した抗エボラウイルス薬のレムデシビル(remdesivir)で劇的に回復したとあります。これを受けて中国での正式な治験を始めるというニュースがありました。他にもフジフィルムの開発したアビガンもエボラの特効薬と認められており、新型コロナにも有効と予想されます。

6) HIV的な性質があるかも

インドの研究者達が新型コロナウイルスに4カ所AIDSウイルス(HIV-1)に特有の遺伝子が組み込まれているという発表をしたのですが、現在解析方法に誤りがあったということで論文撤回になっています。従ってどこまで本当に組み込まれていたのかは現状判らないのですが、完治が困難であるような特性は2019-nCoVがHIVに関連した要素を含んでいる可能性を示すものと言えます。以下にやや長くなりますがその説明を載せます。

- AIDSウイルス(HIV)は何故免疫不全を起こすか。

AIDSが世の中に出てから30年以上になりますが、世界中で研究が行われていても完全にこの機序が解明されている訳ではありません。日々新たな知見が論文として発表され続けており、ウイルスの感染機序などから大まかなメカニズムは判っています。

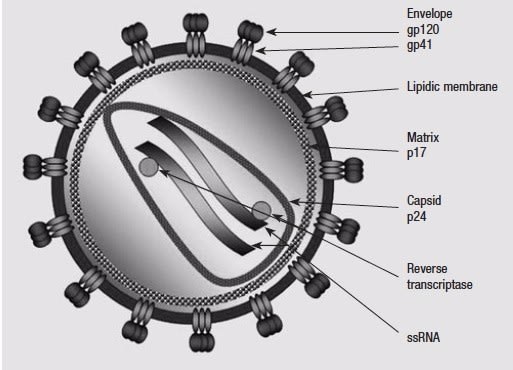

RNAウイルスは図の様に外套(envelope)、内部のマトリックス、カプシド膜に包まれた一本鎖RNAからなる遺伝子部に別れます。HIVは外套にgp120と呼ばれるヒトT細胞系(CD4+)に特異的に結合しやすい構造を持っていて、免疫系細胞に多く取り込まれ主にリンパ節などに潜伏します。また容易にHIVウイルスが遺伝子変位を起こす事も免疫の記憶が起こりにくい原因と言われています。

個体として考えると、ウイルスは異物なので体内に入ってくると異種蛋白を認識して、免疫細胞が排除にかかるのですが、その免疫細胞が冒されてしまうとうまく機能できなくなります。また個々の細胞内においては、自分と異なる異種の遺伝子が混入するとSTINGと呼ばれるインターフェロン産生因子が活性化されて異種遺伝子の排除が行われます。癌細胞の遺伝子も本来の自己遺伝子から変位を起こしているのでインターフェロンによって除去される方向になるからインターフェロンがウイルス性肝炎の治療にも癌の治療にも使われるのです。しかしHIVウイルスはどうも宿主による個体差はあるもののSTINGに影響を及ぼしてその産生を抑制する機構を持っているらしいのです。一度撤回されましたが、新型コロナウイルスにHIV遺伝子が混入されていると発表された論文では、まさにHIVのgp120に関わる遺伝子が見つかったと示されました。これが本当であれば特徴の4)で示した2019-nCoVが宿主の免疫をスルーできるHIV的な特徴を兼ね備えている機序にもなりえます。

- 治療薬について

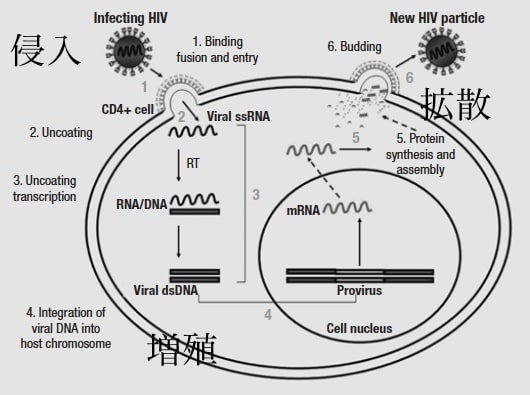

RNAウイルスが感染して増殖するには図に示すような1)細胞内への侵入、2)細胞内でのDNAに変換してから核酸増殖、3)再びRNA化して外套をまとって細胞外へ拡散する、という3つのステップが必要です。体中にウイルスが溢れると、体中で免疫反応が起きて重症炎症となり、肺炎や多臓器不全を起こして死に至ります。免疫反応が起きないとsuper-spreaderとしてウイルスを外界にまき散らす事になりますし、免疫不全になればいずれ他の病気で死亡することになります。タミフルやリレンザといったよく使われるインフルエンザ薬は3番目の拡散される際の蛋白合成を阻害する薬ですが、今注目を浴びているエボラの特効薬は2番目のRNAからDNAを合成する過程をブロックする薬です。ここを止められたらRNAウイルスは細胞内で増殖できず排除されます。DNA→RNAは日常普通に細胞内で行われていますが、RNA→DNAは絶対ないとはいえない部分もあるので副作用も注意が必要ではあります。

参考

HIV免疫のメカニズム Fanales-Belasio E. HIV virology and pathogenetic mechanisms of infection: a brief overview. Ann Ist Super Sanita 2010,46.5-14.

Nissen SK. Multiple homozygos variants in the STING-Encoding TMEM173 gene in HIV long-term nonprogressors. J Immunol 2018, 200, 3372-3382.

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます