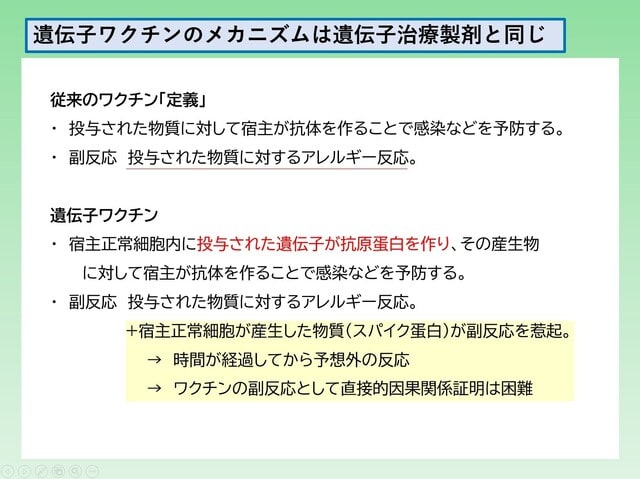

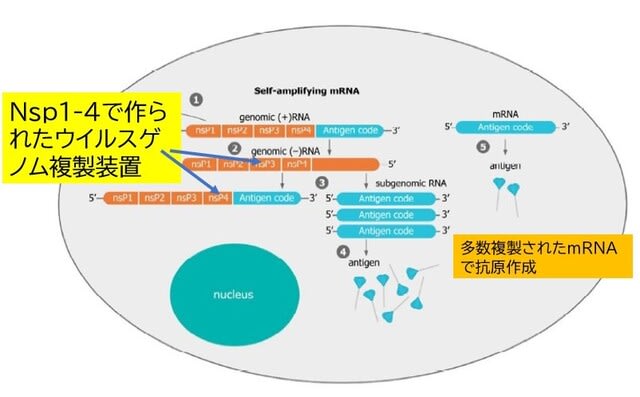

前回「がん」とは幹細胞が体細胞に成熟してゆく段階で本来分化するべき形にならず、形質転換(或いは脱分化)した上で、無限増殖の能力を獲得した状態であると説明しました。だからその病態生理学的定義を満たす物であれば、どのような状態の物も「がん」という名称が与えられるのです。「がん」には非常に悪性度が高く発病から2-3か月で死に至る物もあれば、10年経過しても生命予後に影響しないものもあります。以下その違いについて解説してゆきます。

VIII. 形質転換の程度を示す分化度

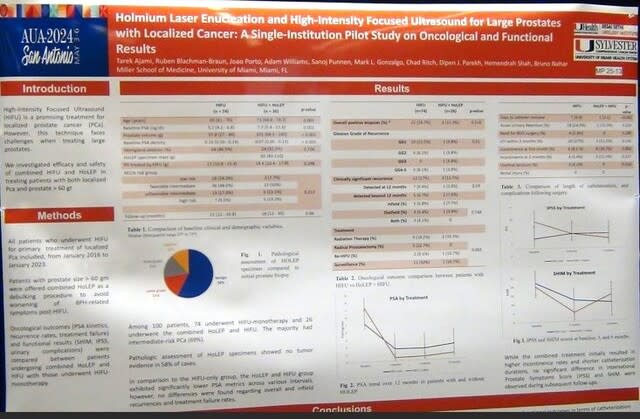

自分の専門である前立腺癌が解りやすいので前立腺癌を例にとって解説します。本来あるべき正常細胞に近い分化を示したがん細胞は「高分化」と言い、一般的に増殖速度も遅いです。それでも無限増殖能は持っているので、放置すれば死に至る可能性があります。多くは増殖を繰り返すうちに分化度が低い低分化がんに変異して、増殖速度も速くなることがあります。高分化であると転移能もない場合が多く、出現した場所に限局しているうちに外科的に切除してしまえば、追加治療なしで根治できます。

一方低分化がんの場合、がんの塊は小さくても細胞レベルでリンパ節や他臓器に転移する可能性が高くなるため、外科切除後に追加的に抗がん剤などの治療を行う事が多くなります。これをアジュバント治療と言います。

前立腺癌の例 左の3は正常に近く、右の4,5は細胞が密で小さい

組織の写真を見ても、高分化がんは正常の腺組織に近い形状をしていて、低分化がんは細胞が小さく、密に集まっているのが解ります。厄介なのは顕微鏡的にがんの形態をしている様に見えて、非常に小さい範囲であったり、がんとは言えない程度の変異を示す場合で、「前癌病変」などと表現しますが、特殊染色をしてがんに特異的に発現する蛋白を調べると出ていなかったり、遺伝子解析でその癌に特異的にみられる遺伝子変異がなかったりするので「がんではない」と診断されます。以前は前癌病変が「将来がんになる」と言われましたが、最近はそうでもない事が確認され、自然に消失したりするので「がんとは別物」と考える場合が多いです。

前立腺で前がん病変と言われたPIN今は余り重視されない

IX. 増殖速度と健康診断の意義

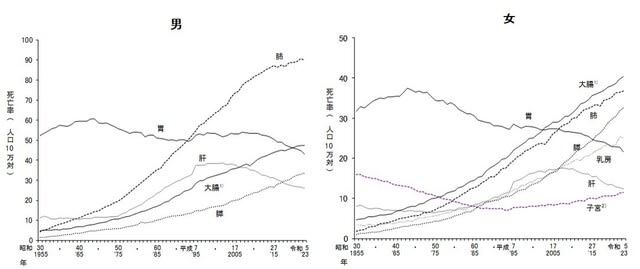

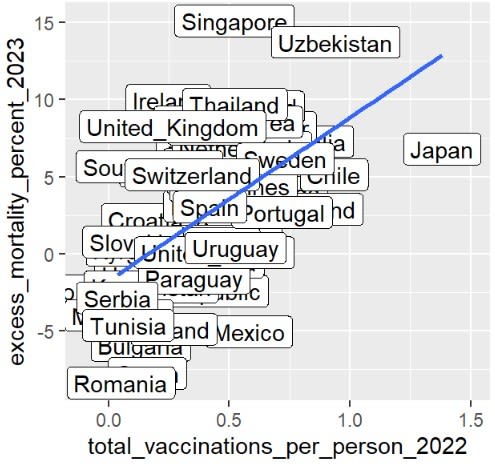

がんの増殖速度が速いほど悪性度が高いことは既に述べました。これに関連した話題として、健康診断に意味があるか?と言った議論が良く行われます。以下の図に示す様に、増殖速度の異なるa,b,c,d4種類のがんがあった場合、aのがんは定期健診の合間に出現して瞬く間に発病して死に至るので健診の意味はありません。bは発病する前に検診で異常が見つかって早期診断につながり健診が非常に有用と言う結論になります。転じてcは2回目3回目の健診で異常を指摘されても発病まで余裕があり、ゆっくり治療しても間に合う種類のがんです。そしてdに至ってはがんであっても将来発病するかどうかも分かりません。このように定期健診はbcのがんには有用と言って良いと思いますが、a dのがんには役に立っていない訳で、善悪二元論で健診の意義を議論する不毛性が理解できると思います。

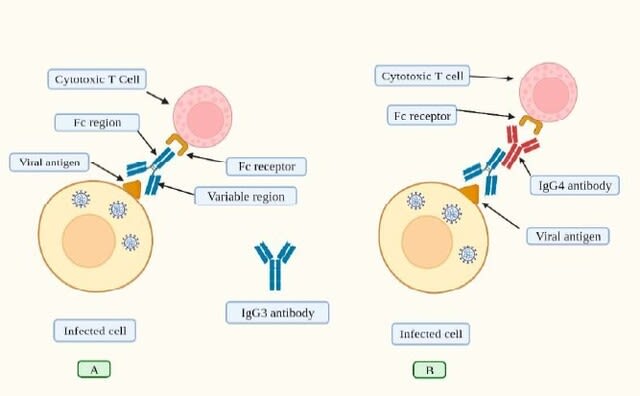

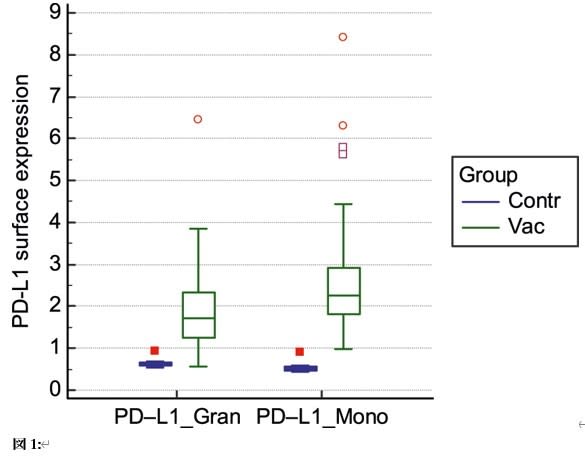

因みに新型コロナワクチンの投与が始まってから高齢者にaのタイプのがんが増加していて、症状が出た段階で既に手が付けられない全身転移の原発不明癌と言った例を良く見ました。高齢者のがんは「天寿がん」と言われて進行が遅く、老衰で亡くなる如くにゆっくり進行して死に至る物が多かったのですが、コロナワクチン後の高齢者がんは変わりました。

JAMAで報告されたGleason6の前立腺癌を治療せずに経過を見た場合の予後

前立腺癌で言うと、bは低分化癌、cは中等度の分化癌、dはグリーソン分類6(現在はgrade group1として積極的治療を行わないとされる)の高分化癌に相当し、2005年の米国医学会誌JAMAで報告された様に10年放置しても10%、20年放置しても20%しか前立腺癌では死なないがんというものが相当します。この記事で注意が必要なのは、診断時の組織型を示しているのみで、経過を経るにつれて悪性度が増したり、経過で治療を加えたりといった介入も当然入るという前提があります。

X. がん治療はもう一人の自分を殺す事

がん細胞の遺伝子は元々自分の遺伝子とほとんど同じであることは前述しましたが、自分でありながら勝手に言う事を聞かずにもう一つの個体として体内で増殖を始めた者をどう始末するかは非常に大変な事です。上記の様にあっという間に身体を乗っ取られてしまう場合は敗北するしかありませんが、b,cのタイプのがんであれば、医療の力や味方であるはずの免疫の力を借りてもう一人の自分を殺す事もできるでしょう。

精神科疾患の二重人格の場合、どちらの人格を殺す(なくす)かが問題になります。その矛盾を喜劇にしたインパルスの秀逸なコントがありますが、社会にとって都合が良い方に残ってもらうしかありません。

がんの治療をしていて忘れられない事があります。可能な治療をご本人と相談しながら行っていても少しずつ進行してしまうことは避けられません。そんなある日、救急外来に死に装束で、包丁で心臓を刺して自死した方が運ばれてきました。数日前に診察をした進行癌の方で、それでもまだ1年位は外来治療ができそうな予後の前立腺癌の方でした。覚悟の自死だったので心臓まで一突きの即死でしたが、家族と主治医の私にも感謝の遺書を残してくれていました。根治はできない状況ではあったので、最終的に死は免れないものの、彼の選択で良かったか、他に治療上接する際にできる事がなかったか反省する所が多くありました。最終的に自死することはご本人にとって「がん」というもう一人の自分も殺すことで「がんには勝つ」という選択だったのかも知れません。

XI. 進行癌が治る(こともある)時代

前回のブログ初頭に、最終講義と現役最後の学会発表時に「進行癌が治る(こともある)時代」という題材の発表をしたと書きましたが、医療者にとっては当たり前のことであって、私の提言は「治療で寛解した進行癌例の出口戦略(off ramp strategyいかに治療を止めるか)」を考えるという内容でした。ガイドラインではがんの標準治療は学会主導で示されていますが、ほぼ治っている患者に副作用もあり、費用もかかる治療を延々とする必要はないし、他の疾患(認知症含む)が発病して元のがんの治療どころではない状況が頻発しているのが実臨床の世界であることからの提言でした。学会発表時には「これは最終講義にふさわしい内容ですね。」と言う感想を他大学の教授からいただきました。

例として、がん治療効果を飛躍的に高めた泌尿器科領域の新規治療薬を示す

実際には私が治療してきた数十例の寛解が続いている患者さんの例からいくつかを提示して、いかに治療を休止してきたかを発表したのですが、個人情報もあるのでここでは示しません。しかし図に示すような新しい薬剤が21世紀に入って実臨床で使用できるようになり、数年前には治らなかった進行癌が治療できる時代になったことは確かなのです。10年以上前に誰かが訳知り顔で「がんの治療は無駄だ!」といった一言を未だに信じ込んで現代医療を否定する意識高い系の人達は非常に残念に思います。サイエンスは宗教ではないので、常に進歩するものであり論理的に常に考えて判断するべきなのです。

長期寛解した進行癌の治療をいつ止めるかという筆者の提言