トランプ大統領の政策に世界は翻弄されていますが、彼の特徴は対外政策、国内政策共に「ディール」にあると言われます。本来外交官などが国際問題で交渉する場合は「ディール」ではなく「ネゴシエーション」という単語を使います。ディールは商売人の交渉で使う単語であり、ネゴシエーションとの違いは後者が±10の間で合意点を見つけてゆくのに対して、ディールはゼロと100の間で交渉するという点でしょう。交渉が成立しなければゼロで終わりますが、大幅に値切られても20で成立すれば±10で10を得るよりも大きな利得を得る結果になります。

トランプは関税交渉で思い切り吹っ掛けて、8割引きで妥協するといった駆け引きを行っていますが、正にディール方式で大きな利得を得ていると言えましょう。日本は大慌てで8割負けてもらって胸をなでおろしている様ですが、本来のネゴシエーションでは±10の間で決着を付けなければ「大負け」であるという自覚がありません。ロシアや中国のトランプ対応を見ると、ディールそのものは相手にせず、「自国の原則から一歩も動かない」という王道のネゴシエーション対応をしている様に見えます。

〇 トランプの狙いは国民経済

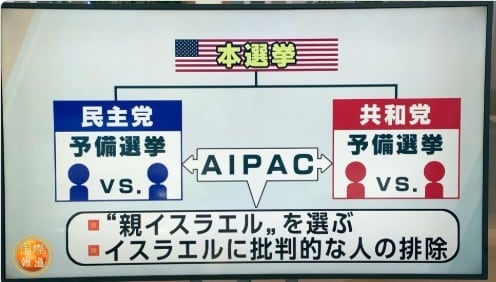

3つ前のブログでトランプディールの正体は国民経済の確立にあることを指摘しましたが、グローバリズムを奉ずる解放経済においては、経済が政治を支配する状態であるものを、ディール政治で経済をかき回すことで政治が経済を支配する国民経済に変える事を目論んでいると思われます。そしてDani Rodnikが提唱する政治経済のトリレンマの三角形において、米国の地位を右中央から左下寄りにすることを目指していると思います。

Dani Rodnikの政治経済のトリレンマ

〇 グローバルエリートの構築した経済構造

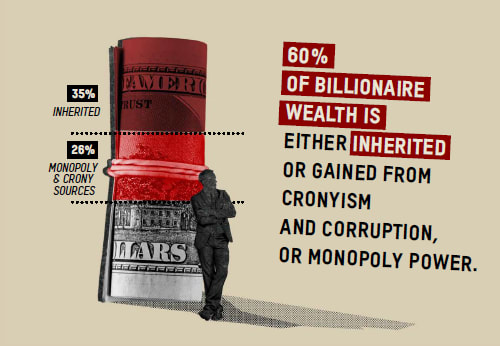

前回のブログで、いかなる通貨政策を行っても、ごく一部の資本家・資産家に富が吸収されてしまう状態をOxfamのレポートを元に示しましたが、このような経済体制、経済の仕組みがいかにして形成されたのか、その具体的な構造はどうなっているのかについて、グローバルエリートの構築した経済構造「グローバルエリートの歴史的分析: 何も所有しなくなるまで略奪する。」というレポートをCenter for research on globalization(CRG)のRobert J Burrowes氏がまとめていたので、第10章まである論文ですが、現在の状態を良く説明した第二次大戦以降の部分のrakitarou要約を載せます。

〇 第二次大戦まで

世界経済フォーラム(ダボス会議)が2016年に公開したビデオには「2030年の世界では、誰も何も所有せず、足りない物もなく、幸福な人生を送る日が来る」と予言されたのですが、それは一部の富者が全ての富を独占し、それ以外の貧者は「富者から定期的に与えられる配給で所有や貯蓄に拘らず一生暮らす日が来る」と解釈されます。1%の富者が40%の世界中の富を独占しつつある現在、いかに残り60%を今後10年以内に吸収するかの仕組みを解説したのがこのレポートです。

産業革命以降の世界経済の拡大において、一部の財閥が銀行と組むことで、富を独占し、その富で産業や土地開発を手掛けて更なる経済拡大と富の集積につながった事は明確です。株や債券といった仕組みは、実在の貨幣量以上の経済を動かす原動力になり、仮想経済が実体経済をけん引する良い関係も築かれました。グローバルエリートを、19世紀末までに莫大な富を築き、世界社会において卓越した政治的・経済的権力を確固たるものにした一族と定義すると、これらの一族(ロスチャイルド家、カッセル家、そしてモンタギュー家、ヒルシュ家、サッソン家といったユダヤ系銀行家一族)はそれ以前だけでなくそれ以降も、制度や出来事の形成において中心的な役割を果たし、その後の富裕層が台頭する枠組みを提供してきたと言えます。

特に、戦争においては、国家は勝利のためにいくらでも借金をし、勝者は敗者から負債を取り立てる事が明確となり、戦争は銀行と財閥にとって絶好の投資となった。また米国においては、ロックフェラーの義父ネルソン・アルドリッチを始めとする7人が連邦準備銀行を設立して以降の米国の富を集中管理する様になる。FRB設立の趣旨は5つの目的を達成するカルテル協定であり、その目的とは1.国内の新興銀行の競争阻止、2.貨幣を創造して融資する、3.全銀行の準備金管理、4.損失は納税者に負担させる、5.カルテルの目的は国民の保護だと議会を通じて納得させる、であり、それらは21世紀の現在も成功しています。

〇 第二次大戦後の支配構造構築

1930年に国際決済銀行(BIS)が設立されたことは、有力な銀行が世界経済を統制的支配する現在も役立っている。そして第一次大戦、第二次大戦は大規模な殺し合いと破壊によって、新たな経済需要と拡大した経済の支配体制構築に大いに役立ちました。特に国内の破壊が皆無で経済をフル稼働させた米国は、ロスチャイルド家、モルガン家、ロックフェラー家、ウォーバーグ家などがニューヨーク連邦準備銀行の株を支配して世界のパワーエリートの地位を確立することになります。

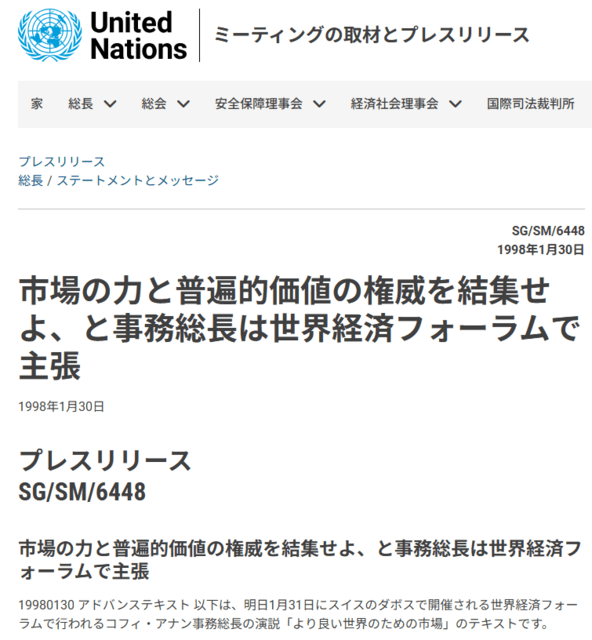

そして後にグローバル官民パートナーシップの原型となる、世界銀行、国際通貨基金、G20、G7、世界貿易機関(WTO)、世界経済フォーラム(WEF)、三極委員会、ビルダーバーググループ、国際決済銀行、外交問題評議会などの国際機関を通じて、国家を超えた経済的統治形態システムが構築されてゆきます。

債務帝国主義を紹介するDuke univの著書

それらを第一とすると第二に債務帝国主義の遂行、第三にパンデミックや温暖化に隠れて世界経済フォーラムが推進する「グレート・リセット」の目指す経済構造の変革が目論まれてゆきます。

〇 グローバル官民パートナーシップ(G3P)

これらを各国の都合と関係なく推進するシステムが「グローバル官民パートナーシップ」(G3P)と呼ばれるシステムです。(図)グローバリズムを奉ずる解放経済においては、このG3Pシステムが有効に機能して、各国の都合と関係なく政策が進められてゆきます。2021年11月のCOP26会議では、グラスゴーネットゼロ金融同盟GFANZという組織が立ち上げられ、各国に債務を負わせつつSDGs推進を強制する基盤が作られました。

GFANZのホームページから紹介

〇 完全支配体制への準備

中央銀行デジタル通貨(CBDC)は、中央銀行がデジタル通貨をどの商品やサービスに、いつ、どこで使用できるかを決定可能にできます。また、発行当局は、あなたの「社会信用スコア」、政治的忠誠心、あるいは特定の指示に従わない場合、あなたの銀行口座を凍結、減額、または空にしたり、最新の「アップデート」で機能を変更したりすることもできます。CBDCを国際的に繋げたmBridgeは世界規模の統制を可能にします。またG20で合意した世界的衛生シールドもワクチンパスポートにつなげる国民管理手段として有用でしょう。

BISが主導するmBridge

世界衛生シールドはワクチンパスポートにつながる。

1971年のブレトンウッズ体制の終焉後、世界の政府と中央銀行はほぼ300兆ドルの新規通貨と2.2京ドルの信用通貨を創出し、政府所有の2兆ドルの金に比して10000倍のレバレッジを現在の共同幻想たる通貨に持たせている計算になります。現在金は天井知らずの上昇傾向にありますが、通貨の価値が1/10000になるハイパーインフレが起こった際に、財を持つ者が権力を維持できるかが問われる所でしょう。AI、バイオテクノロジー、暗号通貨といった新しい概念で現在の支配構造を維持できるか、まったく新しい構造が構築されるかは解りませんが、グローバリズムの経済構造が歴史の中で構築されてきた強固なものであることは理解できると思います。

〇 富の収奪のポイントは信用通貨の多さ

上記の要約では経済構造までは解るものの、実際に経済を回している世界の人々からごく一部の限られた富豪たちのみに金が吸い込まれる理由がまだ見えにくい様に思います。rakitarouとしての解釈を加えると以下になります。

実体経済を日々の生活で回しているのは市井の人々です。銀行が発行した通貨を使ったり、貯蓄したりしている市井の人達が所有しているのは信用通貨を含めた全体の富からは数パーセントに満たない量でしょう。実体経済と信用経済の比率が1:2程度であれば、信用経済が実体経済を牽引する良い刺激になるのでしょうが、余りに比率が離れてしまい、実体経済を活性化するには政府が債務の形で財政支出を続けないといけなくなり、国民の側もそれを当たり前の様に考えるようになってしまった(MMTや財務省解体論などその最たるもの)。その債務漬けの活性化の方法は、「グローバル官民ワークショップ」があたかも人類にとって有益である様にみせかけて提示する。実体経済と信用経済の貨幣価値が同一なので、圧倒的量の信用経済側の貨幣を持つ一部の人達が実体経済を動かす不動産や会社の持ち株、メディアの所有権などを全て支配してしまい、所有権のない人々が少々意見を述べようが体制はびくともしない、というのが現在の仕組みです。

トランプの乱暴ぶりは拡大しすぎた信用経済の適正化に働くか?

一極グローバル体制から、実体経済の半分を握るBRICSが独自の通貨、銀行、国際決済などの体制を構築しようとし、多極体制(二極?)にしようとする動きが現在見られており、一極グローバル側が必死に抵抗しています。戦争というハードランディングは避けたいですが、乱暴なトランプ氏の存在は信用経済の幻想を壊すには有用にも思います。トランプ関税騒ぎで、株価が暴落して東証だけで155兆円が消滅したと報道されています。しかしこの資産価値の消滅は実体経済の景気が原因ではなく、勝手になくなったと言ってよいものです。開放経済から国民経済への変革は、大きくなりすぎた信用経済の適正化につながるならば歓迎すべきではないでしょうか。

独立言論フォーラムさんの主催で茶話会が開催されます。ご興味のある方はご参集下さい。

このブログははてなぶろぐ(rakitarouの気ままな日常)でも読めます。