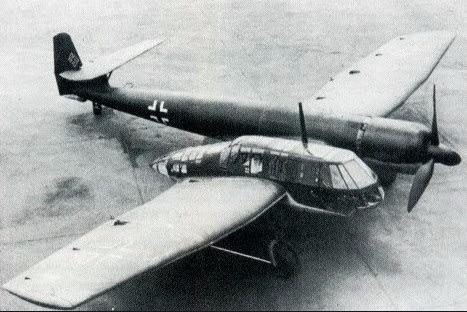

歴史に残る数々の迷珍飛行機の中でもぴか一に属すると思われるのが1937年に設計されたドイツのブローム・ウント・フォスBv141と思います。再軍備を果たしたナチスドイツは、機械化部隊を中心にスピードを生かした電撃戦が必勝の戦法とされ、それを実践するための効果的な空からの直協機を必要としました。スペイン内乱に加勢した当時は旧式のヘンシェルHs126が連絡、偵察機の主体で、パイロットの上方視界が翼で遮られるため、航空省は360度の視界を持つ連絡偵察機の試作開発を各航空機メーカーに命じました。それに応じてブロームウントフォス社が提案したのが飛行機の常識を破る左右不均一のデザインを持った本機でした。他にアラド社からは胴体下部にラウンジのような広いガラス窓を持つ操縦席と2階建てになったAr198と、技術主任に俊英クルトタンク率いるフォッケウルフ社から双胴双発で中央にゴンドラの様な居住席を持つFw189が提案されました。

非対称飛行機としてはピカイチのBv141 実際に採用され活躍したFw189 試作段階で不採用となったAr198

結果的にFw189が採用されて大戦を通じて東部戦線を中心に活躍するのですが、見るからに不安定そうなBv141は初見から空軍省幹部の評判は悪く、自費で開発するなら継続も可という評価しか得られませんでした。しかし大方の予想を覆してBv141試作機の飛行性能は悪くなく、乗員室からの視界が良好であることなど空軍省のウーデット少将はかなり気に入ったこともあり、5機の試作がその後公式に許可されたという事です。当初BMW星形9気筒865馬力のエンジンを搭載していたものの、力不足であったため運動性能向上を計って名戦闘機フォッケウルフFW190と同じBMW801という1,500馬力のエンジンに換装してB型にした所、今までの飛行安定性が崩れて結局不採用になってしまいました。B型はFw189と同じゴンドラ型の居住席を付けて後方銃座の射界を確保するため水平尾翼も非対称にするなど数々の努力の後が見られますが、Fw189が400馬力の小型エンジン2基、自重も2.8トンという軽量で短距離離着陸など高性能であるのに対して、Bv141 Bは自重4.7トンになり馬力増によるプロペラ反力も増加して不安定性が増すという失敗作になりました。それでもこのような形の軍用機を真面目に開発、実用化しただけでもドイツの技術力は大した物だと感心します。

Airfix 1/72 Messerschmitt Bf-110 Blohm und Voss Bv 141 B

モデルはB型4号機で、1970年代のAirfixの金型と思われますが、購入は2000年頃です。古い金型ながらしっかりした整合でクリアパーツも奇麗な出来だと思います。塗装は典型的なダークグリーンとブラックグリーンの迷彩、下面ライトブルーです。尾翼の鍵十字は例に依って付いていなかったので前回同様模型工房みりたり庵さんから購入したものを使用しました。アンテナ線は実機を見ても張られていなかった様です。大きさの比較にBf110と並べてみました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます