その後のデービス君。 「不運な事だってあるさ・・・」

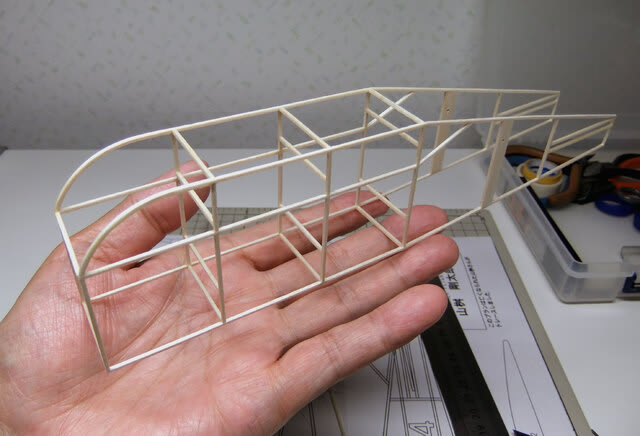

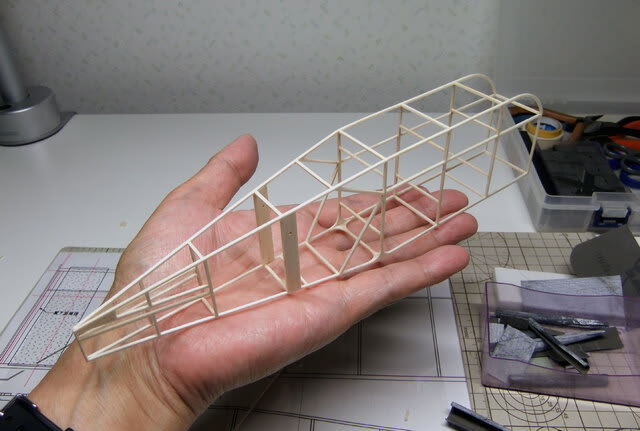

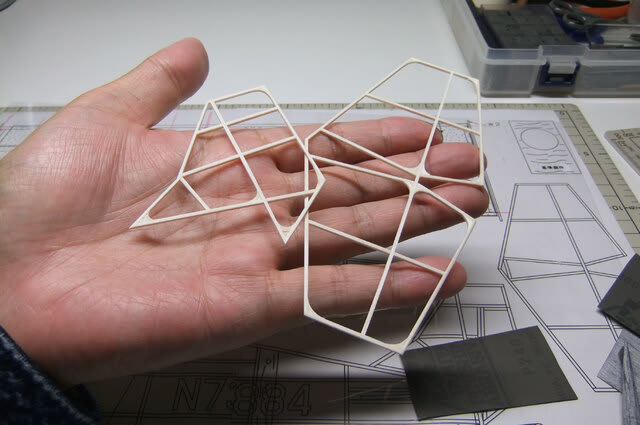

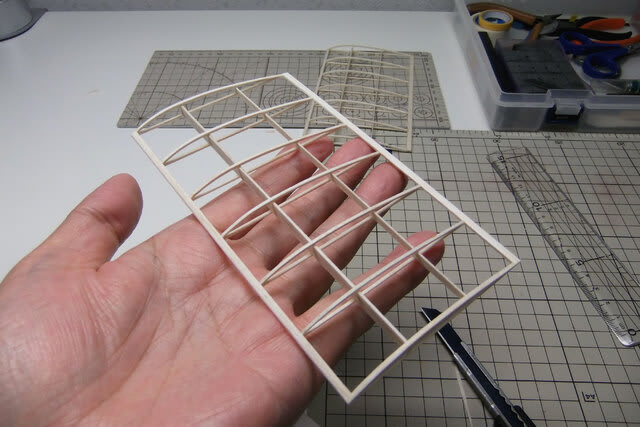

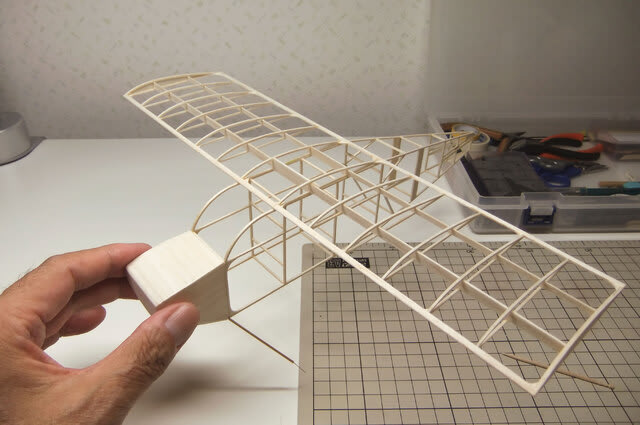

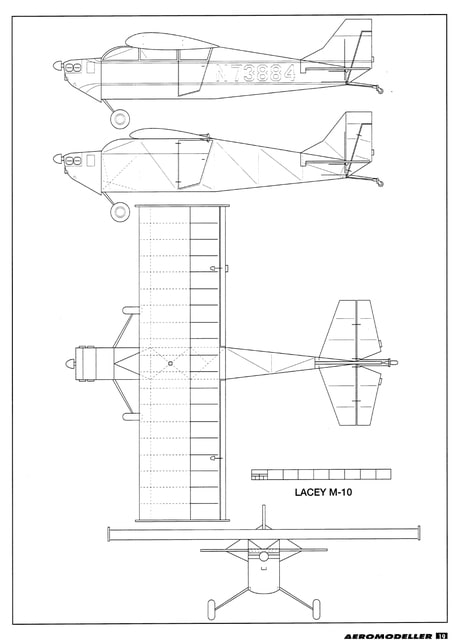

丁度1年前の2022年5月に製作を開始したデービスDA-5Aですが、新作ラッシュで昨年は飛ばす機会がなく今年に入って初飛行しました。

最初はどんな飛行をするのか不安でしたが問題なく左旋回に入りました。飛行の後半パワーが弱くなるとフレアーをかけたように失速しかけて左右に揺れながらオートジャイロみたいに降りてくるのがちょっと気がかりでしたが重心を前にしてダウンスラストを増すなど応急処置をしたら何とかその癖は少し出なくなりました。

しかし飛行の後半はまだ「方向性に難あり」で、それがVテール特有の癖(すりこぎ運動)なのか単純な調整ミスなのかがわかりません。重心位置の移動では収まらないので頭を抑える目的でテールに小さなタブを付けたところ何とかだましだまし最後まで周回してくれるようになりました。屋外とかもう少し広い会場であれば何の問題もありませんが限られたスペースで飛行させるには切実な問題です。

順調に飛行してた機体が突然軽いピッチングに入り飛行方向がちょっと定まらなくなります。まあ飛行の後半で壁に接触したりするのはインドアではよくあること・・・、運が悪いと垂直落下してブレードを破損したりしますがいつもいつも壊すことはありません。

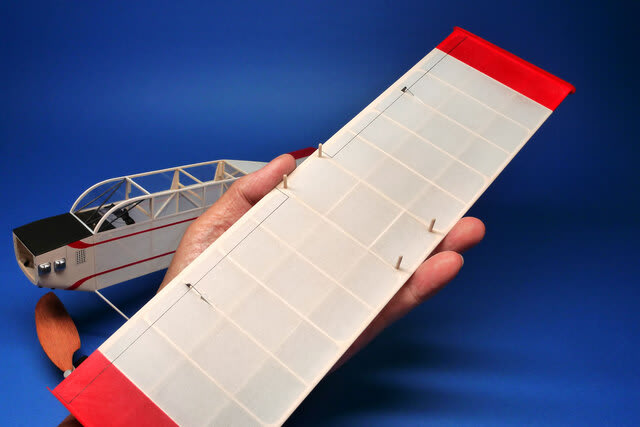

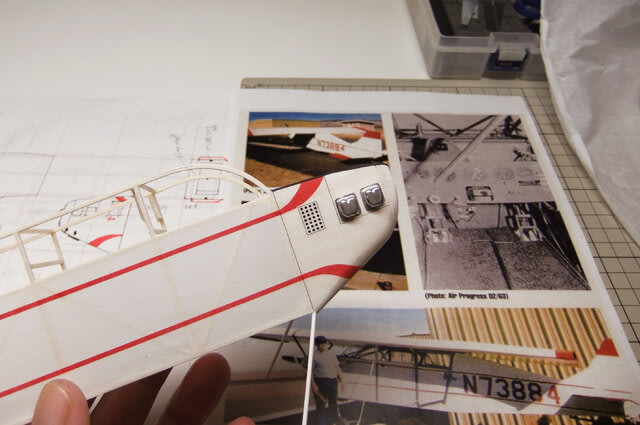

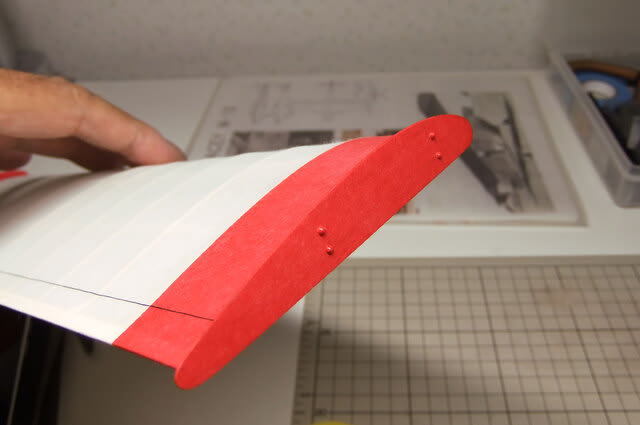

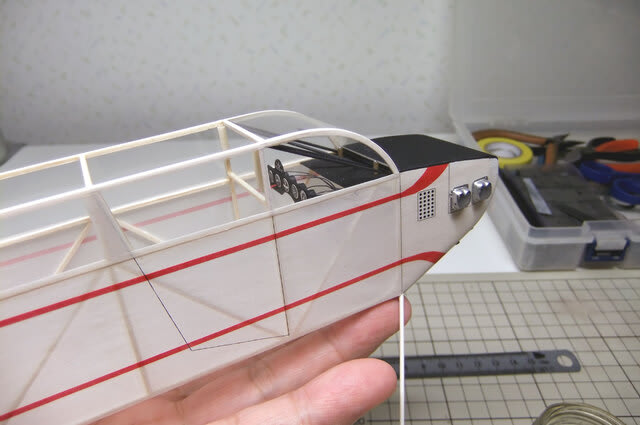

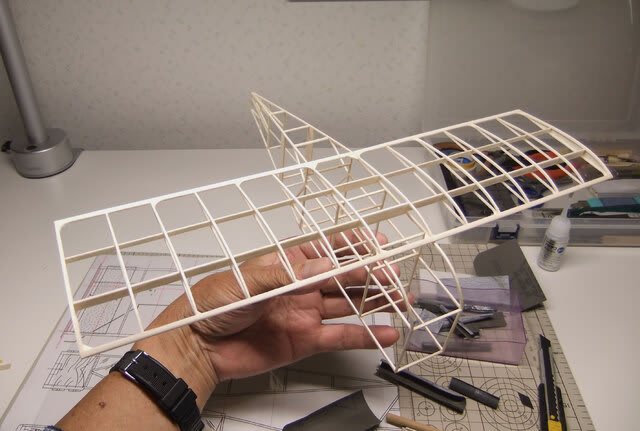

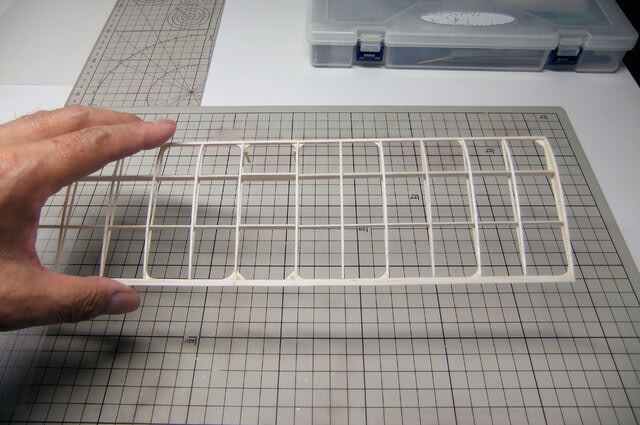

方向が定まらず直進しかけた機体は壁に接触していつものように頭から落ちていきましたが左主翼から床に当たって見事に「モゲル事態」となってしまいました。修復は可能なので安心しましたが翼端に力がかかると付け根の取り付け部分が意外に弱いことが判明。

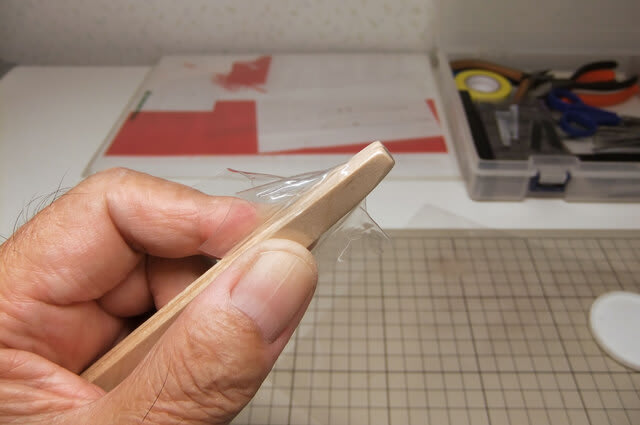

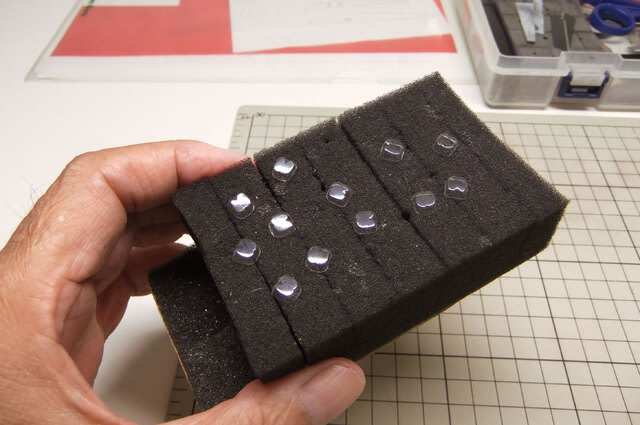

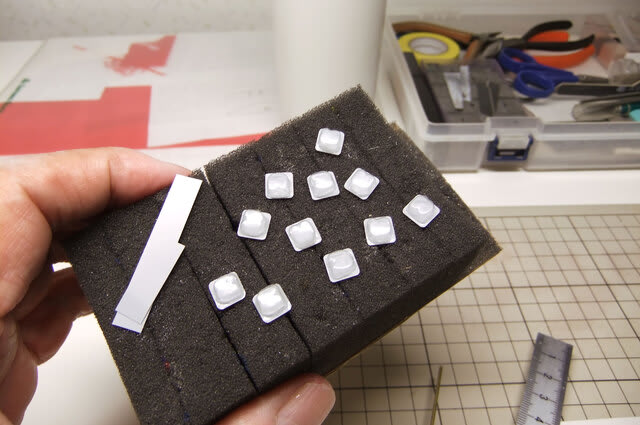

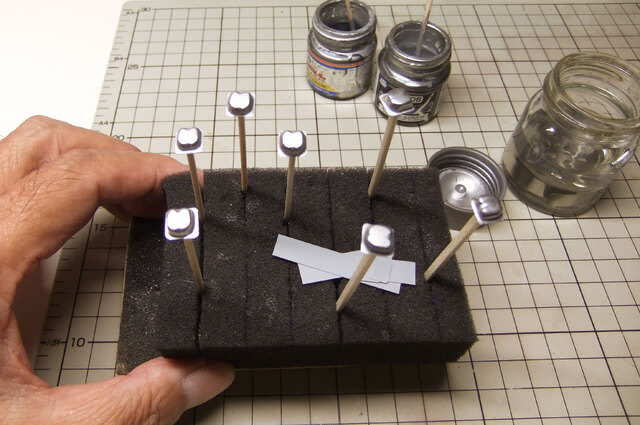

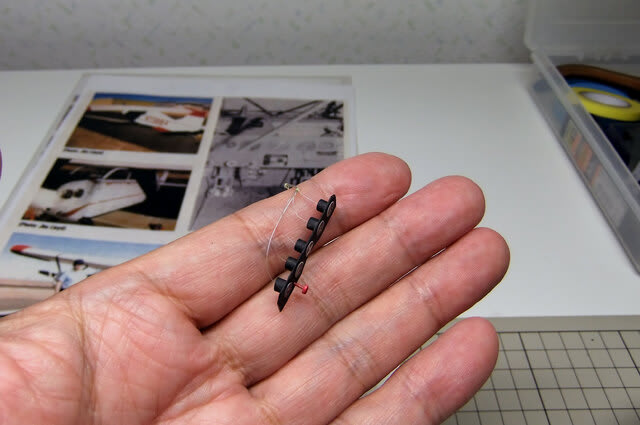

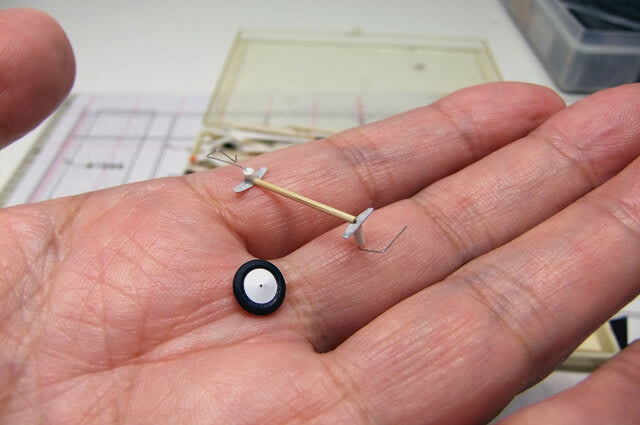

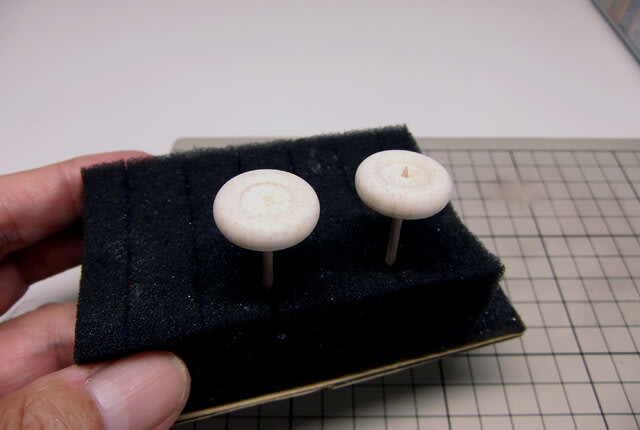

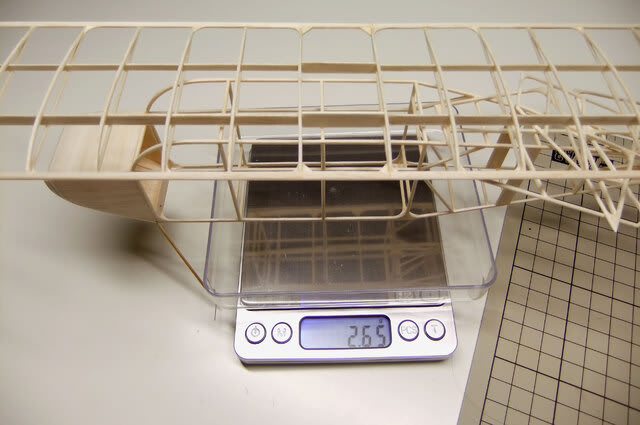

そこでスパーをカーボンシートで補強を追加して修理しました。同じく脚の0.3mmはやはり問題アリで飛行中に振動を起こしてしまいます。そこでこれをなんとか取り外して0.4mmに変更しました。

高度を上げるためにゴムを太くして巻き数を増やしていきましたが問題なく上昇してくれました。次回はもう少しゴムを長くして巻き数を増やすことにします、完全な飛行を目指して・・・

修復前の初飛行と2回目の飛行ビデオです。

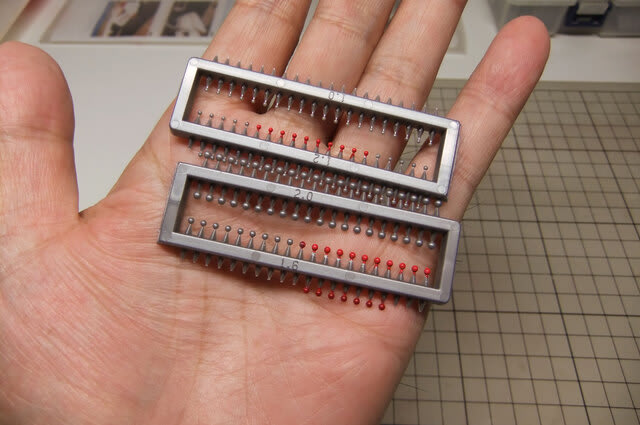

こちらは紙貼りと塗装をまとめたビデオです。

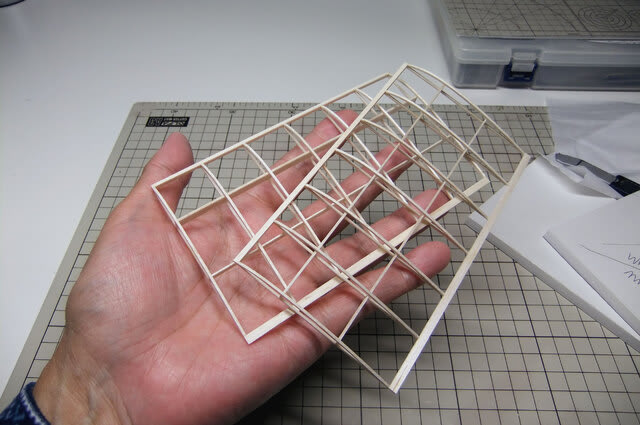

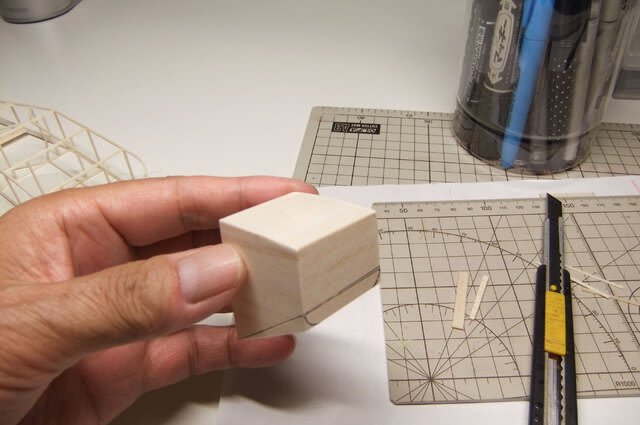

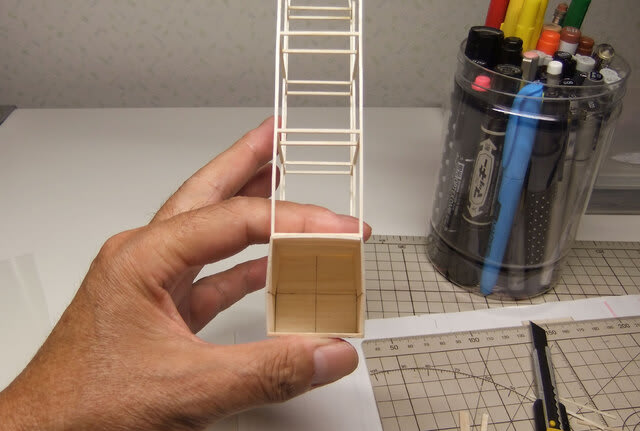

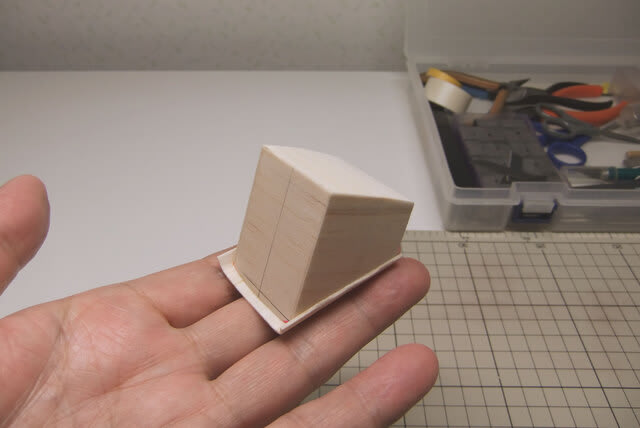

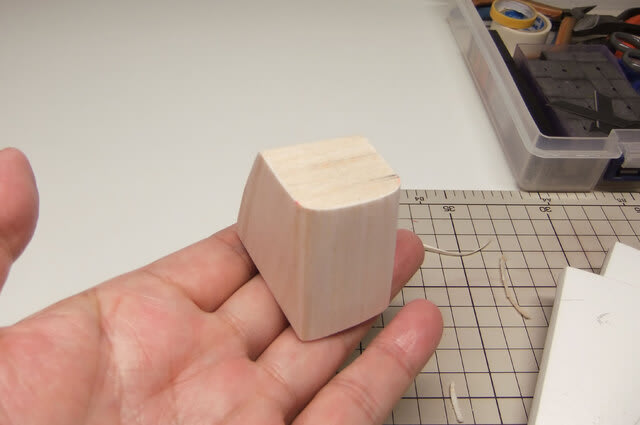

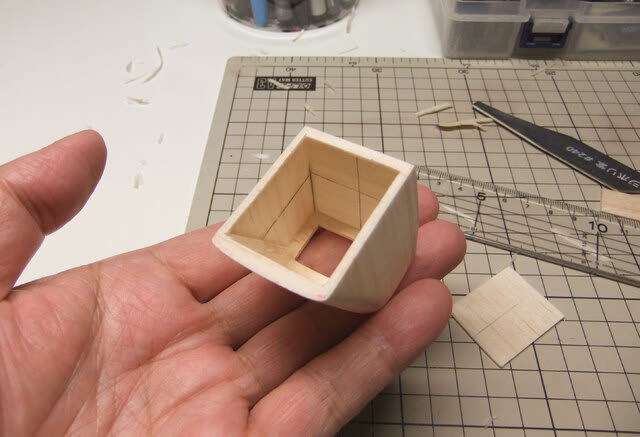

こちらは木地完成までのビデオです。