年の瀬になると顔を出す怪鳥 「完成はいつなんだ!」 「・・・・・」

September 2008

September 2008

November 2010

November 2010

November 2010

November 2010

2008年9月に作り始め生地完で小休止、その2年後2010年12月我が家に来たエンリケさんに「どうして先へ進まないのコレ?」って言われ、ちょっとだけ前進するも今度は水色と紺色の塗装で悩み小休止、引き出しの中では牢名主的存在の怪鳥「Granger Archaeopteryx」。

君はもう何機に先を追い越されたの? このままだと自然風化は進むばかり。

「次期戦闘機」が決まらない時間を利用して「暇つぶし」ではないけど、スペインの教会じゃあるまいし、一応今年分のケジメつけないと、そろそろ4年だしネ・・・

どうしてそんなに腰が重いのか、図面製作者の素晴らしい機体を見てしまったからなのか、飛行に問題がありそうだからなのか、理由は色々あるけれど、古典機特有の経年変化でウェザーリングが進みサビとか塗装の剥がれなんかが出てくれば良いけどそれも期待薄。

この前見つけた紺色ブラシ塗装の紙を文字デカールに使って、胴体は適当に水色の塗料を吹いちゃえば?(天使の囁き)

今回で3度目の出番が回って来たのは、塗装用のエアー・ブラシ道具一式をコンパクトにまとめて使い易くした事が少しは始める引き金になり、晴れて2年ぶりの出番です。

言い訳はこれくらいにして、色を吹くとなれば早速「水色」を作っちゃいます。どうしてここまで2年もかかるの? いやそんなもんなんですヨ、進まない機体は!

November 2012 Re start......................

November 2012 Re start......................

胴体の水色は実機写真を見ながら何度も調合、フレンチ・ブルーの薄い色でもないし、ポリバケツ・ブルーとも違うし、元になる紺色が微妙に違うといくら白で薄めても微妙度は平行線のまま、結局50機分位の塗料が出来ちゃいましたが何とか吹くことが出来ました。

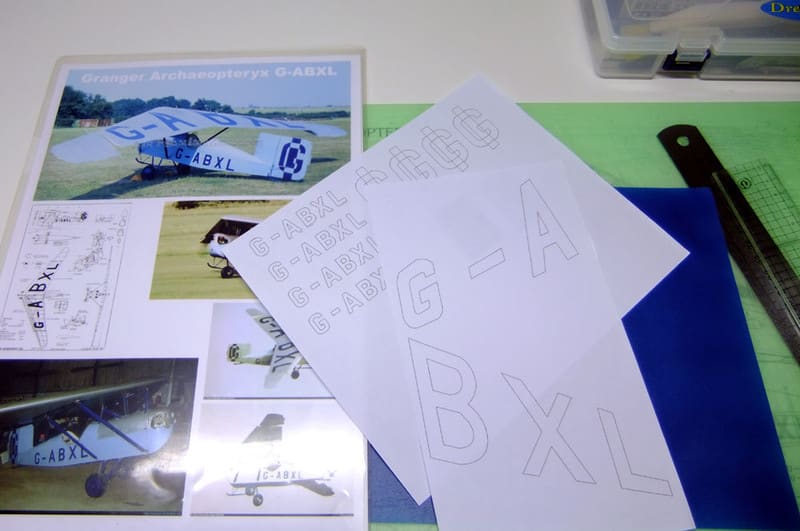

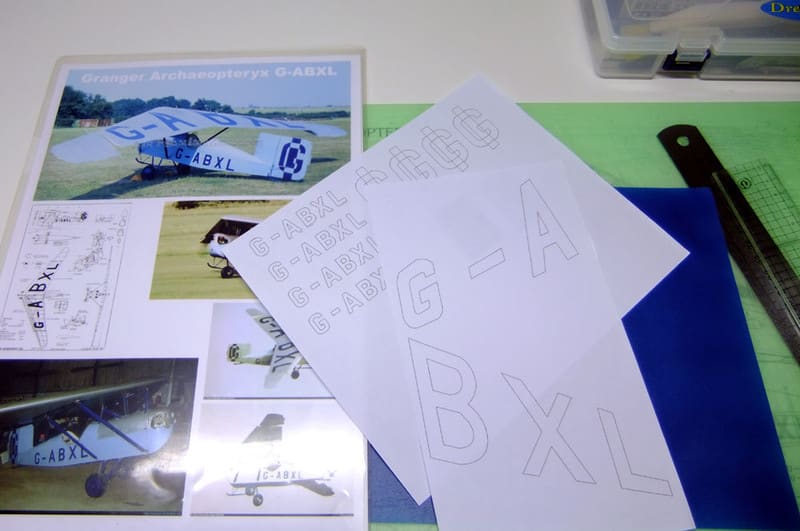

レタリング用の紙は昨年ブラシを吹いて作り置きしてあった数種類の紙の中で色目の近いものを見つけましたのでこれを使います。

接着にスプレー・ボンドを使う方が貼り直しも簡単で仕上げもきれいなんですが、やはり薄い水性糊と比べると重くなります。そこで今回は試験的に両方を試しながら貼って行くことにします。

ベースとなる紙の上に水性の糊なんか使う場合、ベースの紙自体水性糊を使った部分だけ乾燥すると引きつっちゃう可能性があります。ゆるめに貼ってある場合は特に乾燥後この現象が起き、強いては全体に紙のテンションを上げてやらないといけなくなる事もあります。

スプレーボンドの欠点は年月が経つと乾燥して紙の端が剥がれて来たりします。多めにボンドを吹けば良いのでしょうが、それも重くなりますから吹く面積が広い場合は心配です。

写真で判断していただければどちらの方法で貼ったのかはわかると思いますが、ここは個人の好みの問題や、手慣れた方法で行くことが一番かもしれません。

主翼はゆるめの銀色塗装仕上げですが、ちょっと冒険で水性糊を使いました。文字サイズが大きいのでこちらを選択したのですが、部分的に下地銀色の紙が引っ張られ、しわまでは行かない迄もゆるく波打つ感じになってしまいましたが、アルコールと水のマスキング・スプレーで強引に修正しちゃいます。

紺色の紙の方は一度に糊を付けてしまうと全体がある程度延びてしまいます。それを貼りながら位置あわせなんかして引っ張るとまた延びちゃいます。そして乾燥するとその部分だけ下地の紙が一緒に引っ張れちゃって大変な事に!

そこで文字の先端1個所を位置決めして貼りつけ、その後そこから順に隙間に糊をしみ込ませて行きます。まわりについてしまった糊は水をつけたティッシュ・ペーパーで拭き取ります、すべて手際良くする事、あまり引っ張らない事です。

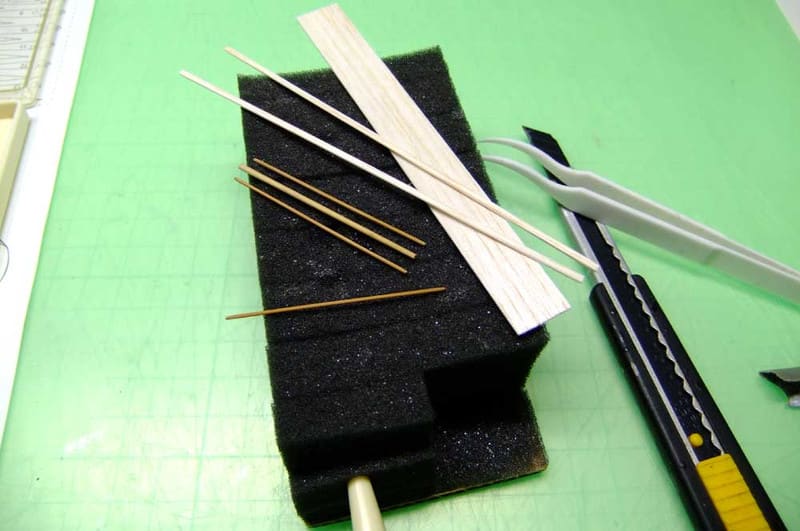

気分転換に主翼のパーツ、中央のタンクと翼端部分に付くカウンター・ウエイトを作ります。

カウンター・ウエイト支柱に細いバルサ丸棒ではちょっと心配、0.5mmのカーボン・ロッドを使いました、先端は紙粘土。

ピンバイスで穴開けしたら差し込んで瞬間固定、薄く銀色を塗って終了。

実機では翼端部分が可動エルロンとなりますが、ピーナッツの場合ゆるめの接着で飛行調整し、上昇と旋回が決まってから固定します。

タンク部分はエサキ製テカテカ銀紙を貼りタンク・キャップは紙粘土サイズ違いの輪切り、ロッドはノイズレス・パイプをライターで細くしたもの、90度に曲げるワザは中に「仕込み」です。(続く)