最初はただ漠然と胴体三面図を眺めたりして・・・

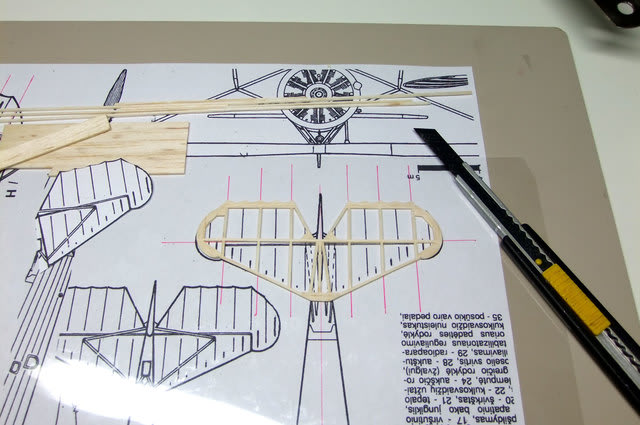

どのあたりに胴枠入れると宜しいんでしょうか?

アクロバチックな変形とかはありませんからまだ許せます。エンジンマウント部は真円(断面A)で、そこから一気に断面Bに移るにはやはりブロック削り出しが有利か?

胴体側面はほんのり膨らんだ状態ですが、これは無視できる範囲としましょう。コックピットの段差や操縦席のサイズなんかも違うし、先ずは動き出さないと解決しない所もあったりして、「考えてないで、早く始めろ!」と言われているような・・・

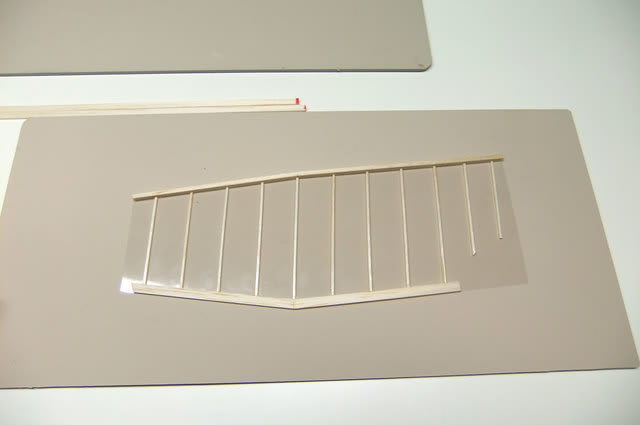

難しいことは考えず、シンプルな部分からスタートします。ゴムかけもオーソドックスな位置、コックピットの形状とか考え出すと手が止まってしまうので「無心」でここまで。

水平尾翼はサイズを拡大してますから、胴体にピッタリ収まるよう最後尾の「かまぼこ」位置を決めて接着します。

垂直尾翼も胴体の下へはみ出さないかチェックしてサイズを修正します。

胴体前部はゴチャゴチャ考えないでいっその事・・・

ブロック削り出しで行くことにします。重心位置のテール・ヘビー対策はシリンダーとかカウルの重さで如何様にもなります。ブロックを使うにしてもかなり薄くしないといけませんが、外側整形は問題無いとして、内側をどうやって削るか?胴体に接着後はおそらく無理!

外側を緩めに削りながら内側を攻める・・・これで行きます。

サークル・カッターで先端の真円部分を1枚作ったらブロックに貼り付けて置きます。これ以上削り込まないようにハード・バルサ使ってます。胴体上面のプランクは微妙に変形してますから、1枚で無理することもないので3ピースで張り付けました。

これを先に張っておかないとブロック削りが出来ないんです。

外側の整形が済んだら内側を攻めます。ちょっと余裕を持ってまだ厚目ですが、胴体とすり合わせながら透ける手前まで削ります。この作業、ホコリとバルサ・クズは一杯出ますがカタチが出来ていくのは意外と楽しい!

大きな失敗もなくブロックは完成、晴れて合体!

もう少し削りたいところもありますが、ブロック裏側にもプランク材にも余裕がないので諦めます、紙1枚になったところは裏側に瞬間1滴落として補強。後部はストリンガーじゃなくてプランクでも良かったかも?

細かいこと考えなければ、問題なくここまで進みました。

次に控えるカウリングは非常に問題アリなんですが・・・

その前に「内部作業」始めます。シリンダーとか外から見える部分は必要ですから作らないと、でもカウルに隠れてそんなに見えない・・・事を良いことに、シンプルなシリンダーで!「素晴らしいカウリング」作れば?シリンダーなんて目立たない・・・か?

エンジン・ブロックは貼り合わせ、この外周にシリンダーが付きます。ノーズ・ソケットが小さ過ぎないか?とか、いやこれ以上大きくするのは無理でしょ・・・とか、色んな事考えながら。

でも最後にこの部分削ってほとんど無くなるんですが!

シリンダーの乗る部分はともかく、ソケットをはめ込む部分はこれじゃ耐えられない!

そこで、外側にバルサ・シートを巻き付け、マイクロ・グラスで武装。

これサイズ的に問題ありませんか?

例えばペラがカウルから前に激しく飛び出したり、シリンダーのスペースが確保できないとか、ノーズ・ソケット取り付けた時の強度とか・・・

ま、そんなことは大切なことなんですが、現物あわせで作ってますから大きく狂うことも無いと、そして作り直せば済むこと、うーん楽観的。

結局外側に巻いたシートの部分だけ残りました、言い換えればそこしか残らなかった。まだ弱そうなので裏側に「瞬間」補強しておきます。

シリンダーが載っかる部分は少し残りました、言い換えれば残さないと不安。

ノーズ・ソケットを作ったら何度もはめ込んで調整します、今はスラストとか考えない、決めても最終的にズレてたら無意味ですしね。

完成写真、時間はかなり掛かったんですが、これなら大丈夫かと・・・