某所での常設展示から2年ぶりに我が家に帰ってきた「ワコー E」ですが、またいつもの格納庫へ収まる前に記念写真を撮りました。奇跡的に今でも壊れず生存していますが一体いつ頃作ったのかを調べてみました。古いパソコンの写真フォルダーに製作当時の写真が2枚残っていました。1枚はエアーブラシの塗装が終わりデカールを貼る前の写真で2000年5月18日、もう1枚は完成後の写真で2000年6月27日でした。ですからこの機体が完成したのは2000年6月頃であろうと思われます。24年ってかなりの年代物ですが段ボール箱に入れて保管していますので目立った汚れも無くゴムを切断して補修した記憶もありませんから外観はそんなに年月を感じさせることはありません。経年変化でゴールドの塗装部分が少し輝きを失っているような気がしないでもない・・・程度です。

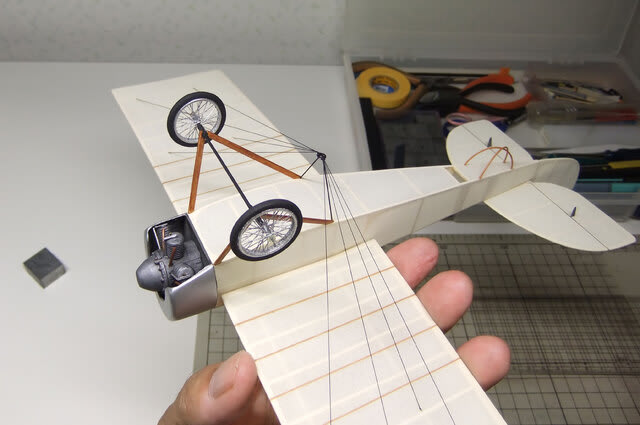

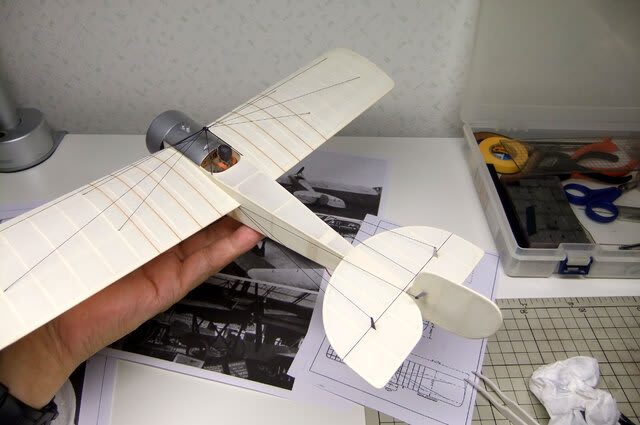

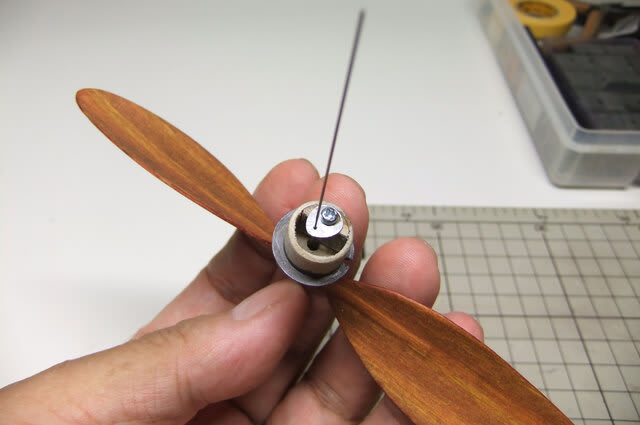

2000.05.18

2000.05.18

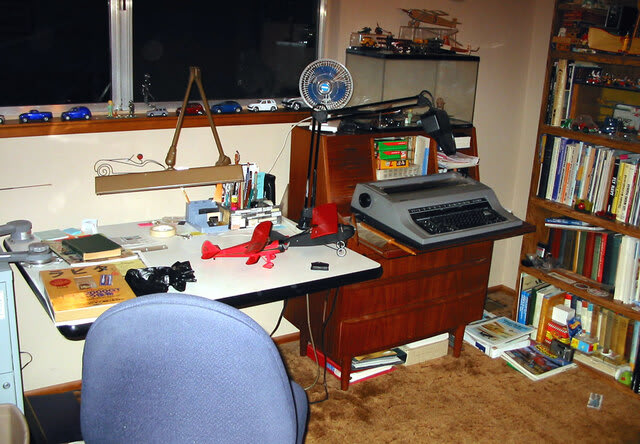

2000.06.27

当時この写真を撮ったのはどんなカメラ?

ファイルのプロパティからオリンパスのキャメディアC-3030ZOOM。

因みにお値段はメーカー希望小売価格(税別)125,000円、発売日は2000年3月18日、今思えば高い買い物。家の中にはフィルムカメラがゴロゴロしてますからどちらかと言えばデジカメなんて新しい部類ですがそれでも20年。

補修と言えば一度アメリカへ持って行って飛行させたことがありますが、その飛行会の直前にリノのエアレースを見に行きました。車の中に一日中放置しておいたら高熱&乾燥に耐え切れず水平尾翼が見事に捻じれてしまって大変!

ホテルに帰って水で濡らしながら紙を剥がしバルサの角材を修正し貼り直す作業を行いました。何とか翌日の飛行会には間に合い何事もなかったように飛んでくれ恥をかかずに済みました。

リノ・ヒルトンの部屋で修理中の写真

同じくカリフォルニア州マガリアに住んでいた頃のビル・ハンナン(Bill Hannan)さん宅でも彼の机の上で撮った写真が残っていました。

帰り際家の外で「ここで飛ばそうか?」って彼に聞いたら「お前の仕事がまた増えるからやめろ!」って言われました。

ピーナッツ「長生きの秘訣」は何なのかわかりませんが自然風化させないことも重要ですが保管状態にも色々な「掟」があるのかもしれません。幸運にも綺麗な状態で今も残っている機体はそんなに多くはありませんが、我が家では一番多く「外出」した機体には間違いありません。

セイヤー・サイムさんとの出会い

セイヤー・サイムさんとの出会い

セイヤーさんとは2002年9月にカリフォルニア州サンノゼのインドア飛行会で初対面。その頃彼は小型飛行機のパーツを取り扱う会社に勤務しながら地元サンフランシスコのベイエリアにある模型飛行機クラブ「Marin Aero Club」で活動されていました。当時ペックポリマー社からレジン製の美しいワイヤーホィールが発売されたのを知り早速奥様のサンディー・ペックさんに注文したことがあります。そのワイヤーホィール製作者が実はセイヤーさんだったことを知り、彼の作った車輪を取り付けたウォーターマン・ゴスリング・レーサー(Waterman Gosling Racer)も当日持参しました。その写真はこちらに紹介されています。

A Visit with Jiro Sugimoto

2004年にコネチカット州に引っ越してからは音信不通でしたが、その後彼の名前を偶然模型雑誌で見つけることが出来ました。20013年には「Fly RC Magazine」の編集長、20014年には雑誌「Flying Models」の編集者となり、そして2015年には「Flying Models」のオーナーになっていました。長年の財政難の末にCarstens Publicationsの社長 Henry Carstens氏は2014年8月に出版事業の永久閉鎖を発表しましたのでその後に彼が事業を引き継いだのかもしれません。

話はどんどん脱線していきますが「フライングモデルズ」という雑誌の歴史は大変に古く最初は1928年にPeriodical House,Inc.という会社から「フライング・エイセス」(Flying Aces)という名前で模型雑誌が発行されました。そして1947年に雑誌名が「フライング・モデルズ」(Flying Models)に改名されました。1969年にはカーステンズ・パブリケーションズ(Carstens Publications)が事業を買い取りました。そして現在は「Flying Aces Press」と社名も変わっています。しかし今は雑誌の発行は無くセイヤーさんは版権を持つ古い図面の販売や模型関係の仕事を続けているものと思います、模型の世界から足を洗えない人なんですね。

A Visit with Jiro Sugimoto

2004年にコネチカット州に引っ越してからは音信不通でしたが、その後彼の名前を偶然模型雑誌で見つけることが出来ました。20013年には「Fly RC Magazine」の編集長、20014年には雑誌「Flying Models」の編集者となり、そして2015年には「Flying Models」のオーナーになっていました。長年の財政難の末にCarstens Publicationsの社長 Henry Carstens氏は2014年8月に出版事業の永久閉鎖を発表しましたのでその後に彼が事業を引き継いだのかもしれません。

話はどんどん脱線していきますが「フライングモデルズ」という雑誌の歴史は大変に古く最初は1928年にPeriodical House,Inc.という会社から「フライング・エイセス」(Flying Aces)という名前で模型雑誌が発行されました。そして1947年に雑誌名が「フライング・モデルズ」(Flying Models)に改名されました。1969年にはカーステンズ・パブリケーションズ(Carstens Publications)が事業を買い取りました。そして現在は「Flying Aces Press」と社名も変わっています。しかし今は雑誌の発行は無くセイヤーさんは版権を持つ古い図面の販売や模型関係の仕事を続けているものと思います、模型の世界から足を洗えない人なんですね。

話は変わって・・・

こちらはクローゼットのコレクション

また話は変わって・・・

日本全国道路標識の旅はこちらです。

今回は何故か飛行機一杯! (実機ですが)