雨は夜更け過ぎに雪へと変わり、粉雪は家々の屋根を白銀の世界へ変える・・・

しかし予想通りには行かないもの。

で、白銀じゃないクリスマスは「イスラエルからの贈り物」 いや違う、「友・来たる」でございました。

今年はイスラエル・フィルのコンサートが生憎日本では行われず、中国から。しかし時差にして7時間もあるテルアビブから比べれば、日本も中国も距離的には似たようなもの、そこで「ちょっとそちらにお寄りいたしますゾ・・・」的な感覚で、エンリケ・マルツさんが遊びに来てくれました。

日本では東京で友人のクリスマス・コンサートをこなし、その後3日間は我が家に投宿。日本通の彼ですから食事から何からノープロブレム。畳の上でも熟睡でき、寿司屋も1人で平気、こちらとしてはまったく気を遣わなくて済む気楽な友ですが、日頃使い慣れない英語にはいささか神経を使います、その間は言語設定を変えなくてはいけません。コミュニケーションの難しさは痛感したものの、ひとたびピーナッツを見せれば「国際言葉」となり、あとには何も必要ないしですから便利ですネ。

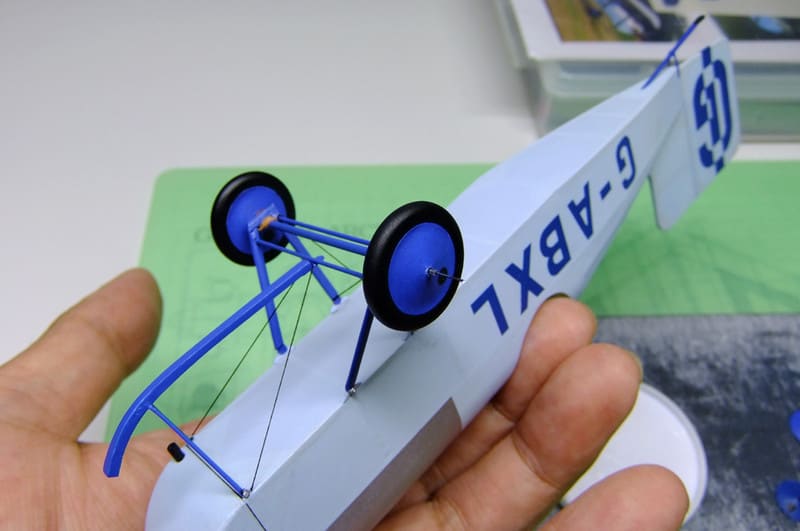

今年彼が参加したイギリスのコンテストに関しての情報や、その競技に参加した機体の傾向、模型材料についての考察、色々な情報を仕入れる事が出来た有意義な3日間でした。今年出来上がったトム・ハルマン-エンリケ・マルツとのトライアングル・コネクション、ニューヨーク・シティーでの面白い話も聞くことが出来ました。20年以上続くフレンドシップ、言いたい事はお互い遠慮しない性分ですから話は弾みますよ!

セントレア空港で別れる時、「すぐ会えるしね、話の続きはその時。来年はオーケストラと一緒だから・・・」「あっ、電気毛布のスイッチは消しといたから・・・」

午後4時、定刻にチャイナ・イースタン中国東方航空の機体は夕闇迫る空港を上海へ向かって飛び立ちました。