gooブログでは長い間お世話になりました。たくさんの方に見て頂きありがとうございました。

そして「はてなブログ」で新しくスタートしました。これまでの記事も無事に移行できましたので一安心です。今後ともよろしくお願いいたします。

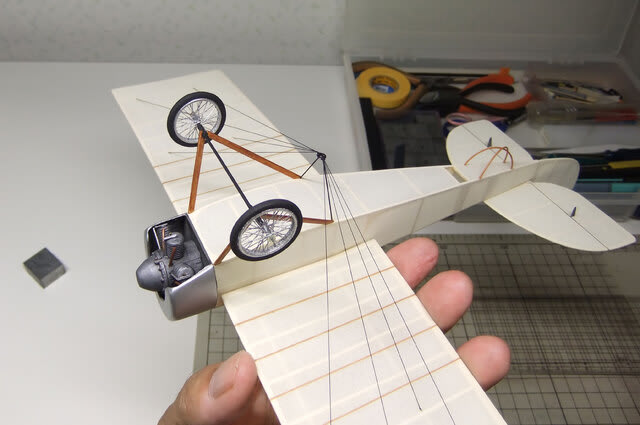

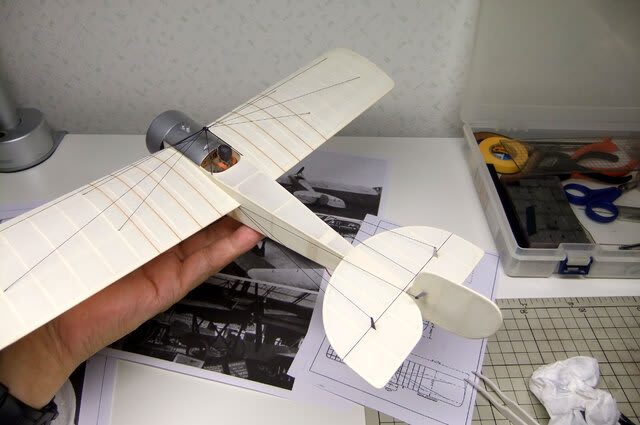

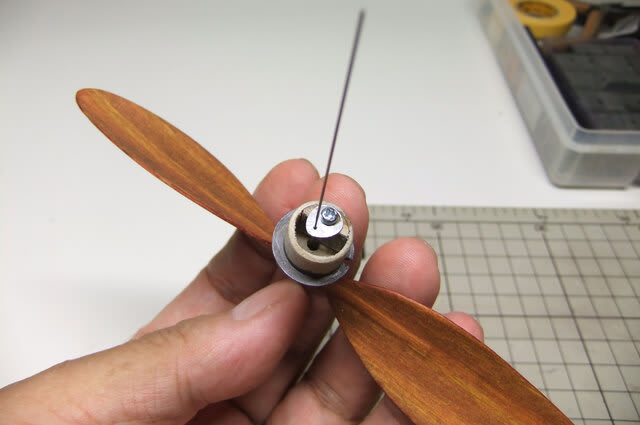

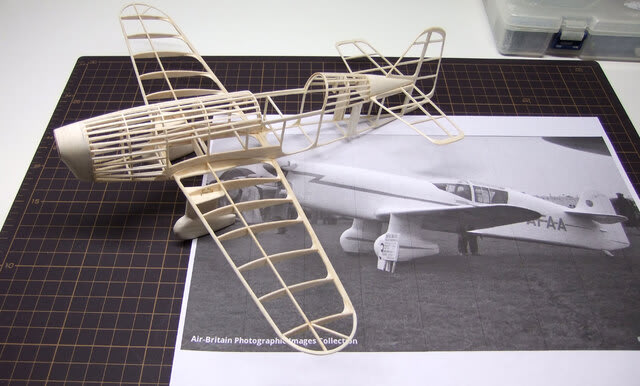

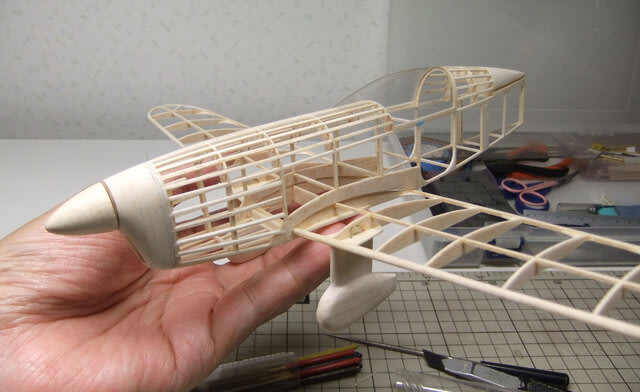

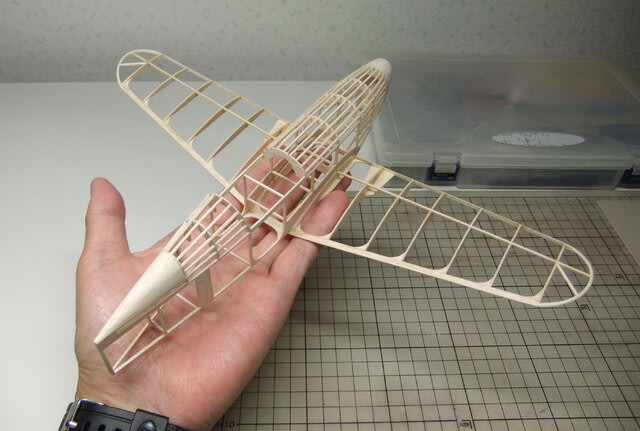

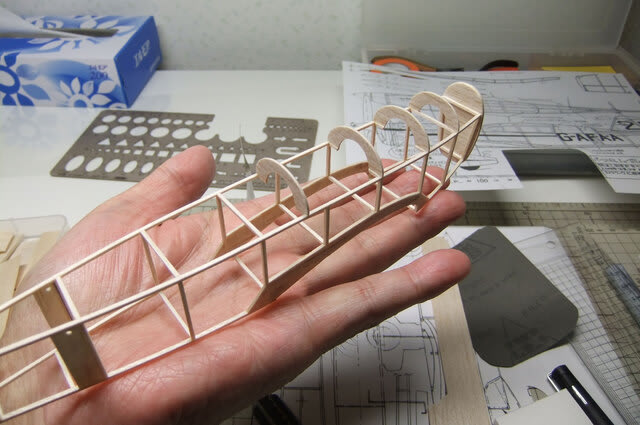

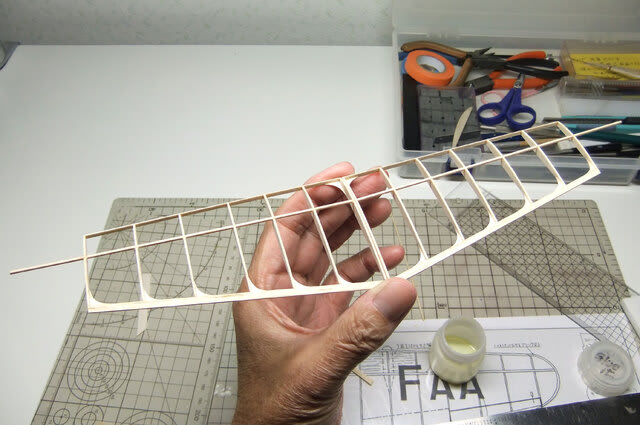

"Peanut Scale fly above the rest"

そして「はてなブログ」で新しくスタートしました。これまでの記事も無事に移行できましたので一安心です。今後ともよろしくお願いいたします。

"Peanut Scale fly above the rest"

https://jiropeanut.hatenablog.com/

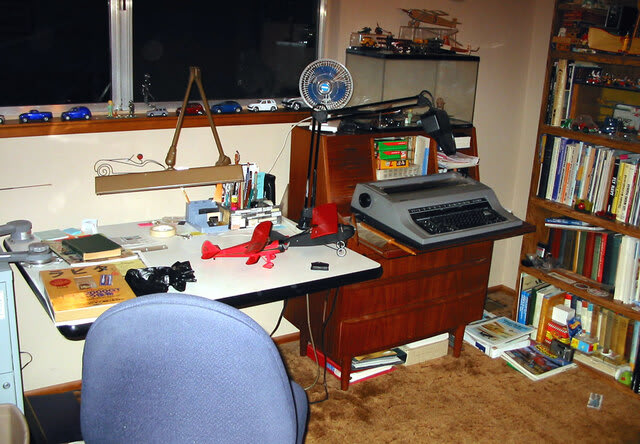

そしてもう一つのブログ「屋根裏のおもちゃ箱」では模型関連のデッドストック品を紹介しております。

"Toy box in the attic"

https://jiropnext2025.hatenablog.com/

https://www.youtube.com/channel/UCsLbJZKfiYYIB6UxWI4IpSw

Announcement:

I have been using "Goo blog" for a long time, but it has been discontinued and I will be moving. Thank you so much to everyone who has been reading my blog up until now.

And now, I have opened a new blog on "Hatena blog".

All previous articles have been transferred without any problems, so I am relieved. I look forward to your continued support. Thank you, Jiro Sugimoto

"Peanut Scale fly above the rest"

https://jiropeanut.hatenablog.com/

And here is my other blog, "Toy box in the attic" which introduces dead stock of model-related items.

"Toy box in the attic"

https://jiropnext2025.hatenablog.com/

https://www.youtube.com/channel/UCsLbJZKfiYYIB6UxWI4IpSw

2000.05.18

2000.05.18