いつ頃から始めたのかも記憶に無いくらい遠い昔のお話。

ピーナッツには不向きかもしれない、どちらかと言えばピスタチオ向きのちょっと軽めの細い角材が入手できたので、試しに主翼だけでも作りましょ!

そこまでは良かったんですね、いつものノリですから。この機体、翼端に嫌なもの?が付いてるけど何とかなりそうだし。

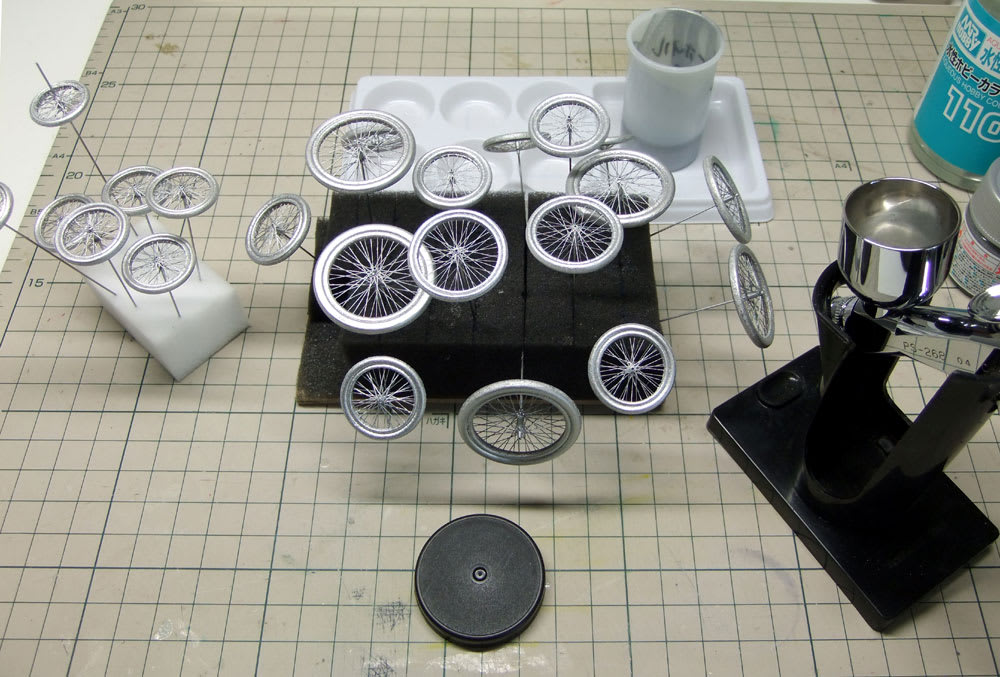

折角ですからここは慎重に整形までしちゃって、車輪もこの場所に・・・なんて、一応カタチは出来ました。

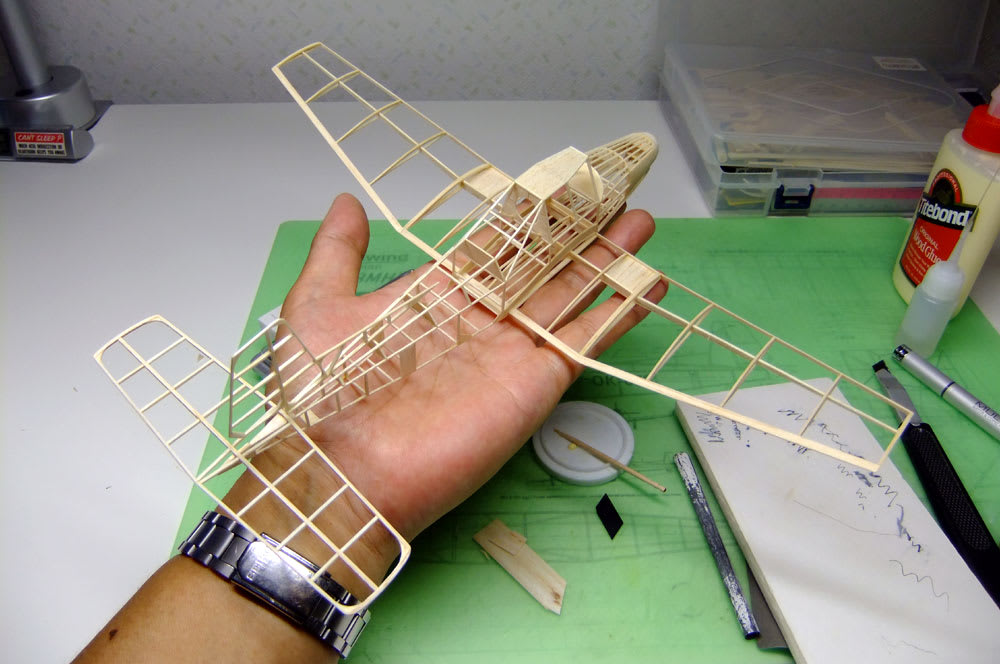

それから数ヶ月後、「コレ何の主翼だろう?」 そうだあの時のズリンだ!で再スタート、ここで初めて細めの角材が登場します。

安心感のある水平尾翼、そのサイズのせいで順に手を抜いたヤツが結局3枚も出来ちゃいました。垂直も同じく2枚仕立て!

どれを使うかは紙貼る前に決めましょう。

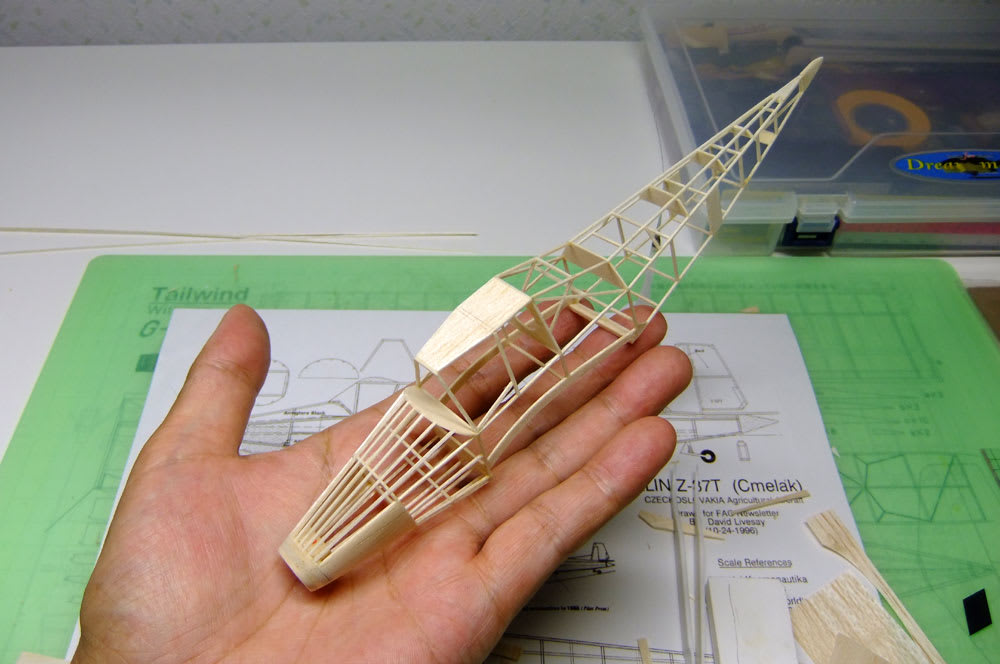

胴体はさすがに小さいので細めの角材でも感じ良く納まっています。なんだ、もう出来ちゃった!しかしこれが最初の過ち・・・

先ずは胴体、そのサイズといいバルサの細さといい、見た目は華麗です。でも裏アゴ部分を作ってございません!どうしてなんだろ・・・

きっと紙の貼り方考えながらここで息詰まったんですね。

それから数ヶ月後、バルサの色も変わり始めたしそろそろ始めないとね。悩んだ末、シワ覚悟でインテーク部分をビルト・オンしちゃいます。

限界まで薄くした大きめのエアー・インテークで誤魔化そう。

何とか見られそうになりました、でも紙貼りの手順まで考えていません、その隙間どうやって貼るわけ?

それにあわせて主翼の裏側も修正して恥ずかしくないようにします。「流れ」としてのラインは整いました。

難しいところは残っていますが、ここまで来れば紙貼りも余裕で・・・

尾翼は実機より小さくしたいくらいですね。

何度かつまずきましたが挫折しないで木地完まで来ましたね。

そして体重測定。ガァーーン!