アメリカ世の容量

前にアップした記事『モビール油』を書きながらもう1つ思い出したことがあった、ガロン。昔昔その昔、そんな名前の漫画があったのをおぼろげに記憶しているが、そのガロンではなく体積単位のガロン。イギリスやアメリカで使われている体積単位。

沖縄が本土復帰する(1972年)前、アメリカ軍統治下にあった沖縄では耳に馴染みのある体積単位であった。アメリカ軍統治下以前は沖縄も日本と同じく尺貫法が使われていた。マチヤグヮー(小さな店舗)には計るための一合枡、一升枡があり、米や酒はそれで計られた。泡盛は今でも1合瓶、2合瓶、1升瓶、一斗甕などで売られている。

私の伯父の1人がプロパンガス販売を生業としていた。高校を卒業して1浪目の頃、私は叔父の手伝い、プロパンガスの配達助手をしていた。叔父はプロパンガスのついでに灯油販売もしていたが、灯油を販売する時にガロンという単位を私は聞いた覚えがあり、使った覚えもある。ただ、それは確かでは無い。伯父も伯母もとうに亡くなっていて確かめようが無く、娘である従姉妹たちは覚えていないとのこと。

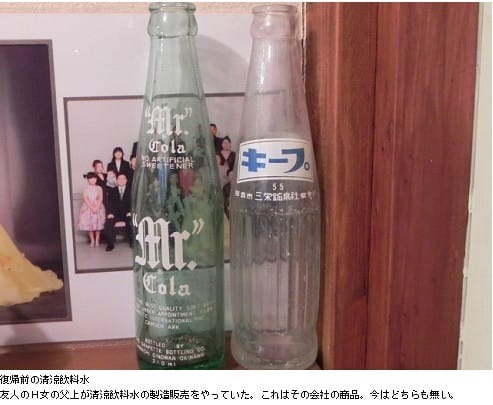

ガロンの下の単位にはオンスというのもあったが、あったというのは覚えているが、生活の中で使われていたかどうかについてはほとんど記憶がない。ただ、後で調べて判ったことだが、復帰前に沖縄で製造された清涼飲料水の多くは、名前は日本語であっても、その容量はアメリカの影響があった。

親戚の土地を借りて、そこを畑にするため土を掘り返した時、復帰前に人気のあった清涼飲料水の古い空き瓶が出てきた。古い空き瓶は他の土地、友人の庭などからも出てきており、友人の家の裏庭からはバヤリースジュースとコカコーラ500ミリリットル瓶が出てきた。バヤリースの方はキングサイズと書かれてあって、296ミリリットル入りと表示されている。296なんて半端な数字だが、アメリカで10オンスのこと。

そういった古い瓶は一時期、私のコレクションになっていたが、何度か引越しを重ねるうちに全てダンシャリの対象となり今は無い。

沖縄が本土復帰して45年余となるが、今でもガロンやオンスの影響は残っている。例えば牛乳。沖縄の牛乳、大箱は1リットルでは無く946ミリリットルとなっている。これもアメリカの影響で、こちらは4分の1ガロンということ。

ちなみに、広辞苑による各単位の説明、その概要を以下。

ガロン(gallon):「体積の単位。・・・アメリカでは約3.785リットル」

オンス(ounce):「容積の単位。アメリカでは128分の1米ガロン29.6ミリリットル」

しょう(升):「尺貫法における容量の単位・・・現代の1升は1.80391リットル。斗の10分の1で、合の10倍」

記:2018.10.20 ガジ丸 →沖縄の生活目次

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

私はテレビを観ない。観なくなってからもう7年余が過ぎたが、テレビを観なくても家にテレビが無くてもちっとも困っていない。オジサンと呼ばれる年齢になってからは芸能スポーツに興味を失くしていて、歌番組もドラマもスポーツ中継も観ていなかった。笑わせてくれるバラエティー番組を時々観ていたくらいなので、テレビは生活に不要となったわけ。知っておかなきゃならない政治社会のニュースはラジオでも聞ける。

ラジオは何かしながら聴ける。たいていはパソコン作業しながら、食事しながら、掃除しながら聴いている。「聴いている」と言うか、政治社会のニュースや天気予報以外はBGMとしている。熱心に聴いていないので今の流行りについては疎い。元々、オジサンと呼ばれる年齢になってからは、流行りのものについても興味を失くしている。

世間の流行りのものに興味を失くしていく内に、自分が他人にどう見られているかということにも無頓着となり、ファッションは40年前と変わらずジーパンとTシャツか作業着姿。髪は2ヶ月に1回ボサボサ伸びたら短く切るだけ。髭を剃るのも週に1~2回だけとなる。若い頃、「自分が良いと思えば良い、他人の目を気にする必要は無い」という風な身嗜みの汚いオッサンを軽蔑していたが、そんなオッサンに私がなっている。

前の前の前の散髪、腰痛が酷く、この先の人生に不安を大いに感じている頃だから3月の終わり頃のこと、今の住まいからは遠いが30年ほども通っている馴染みの理髪店へ行く。30年来の馴染みなので何も言わずとも、いつものように刈ってくれる。

いつものように挨拶し、座って前を見る。すると、そこには見慣れぬ自分がいた。草臥れ果てたようなオッサンがいた。「ィヤーヤ ターヤガ?マーヌターヤガ?」(お前は誰だ?どこの誰だ?)と思わず思ってしまった。爺さんみたいな自分を自覚する。

8月の終わり頃、具志川警察署で道を訪ねた。「警察署の人間は目つきが悪い、いつも不機嫌、無愛想」というのが、私がこれまで持っていた沖縄の刑事警官に対する印象であったが、この時は違った。数名の、中年男性3人と若い男性1人が道を訊く私に対応してくれたが、皆、愛想よく柔らかな顔で応対してくれ、しかも、時間を掛けて私の目的地である場所の地図を大小2枚プリントしてくれ、詳しく説明もしてくれた。

「何だ何だ、この親切?この人達はヤマトゥンチュー(大和人)か?ウチナーンチュにこんな親切な警察官は見たこと無ぇぞ」と思うほどの応対に私は少し戸惑いも感じながらも良い気分。警察署を出て、目的地へ向かう運転中に「あー、そういうことかも」と気付く。「彼らの親切は年配者に対する一般的な親切だったのであろう」と。

確かに、彼らより私は年配であった。その時の私はジーンズにTシャツといういつもの若い格好であったが、人間観察のプロとも言える刑事から見れば「相当の年配者である」と気付いたのであろう。子供の運動会で競争競技に出て、若い頃と同じように走れるだろうと勘違いして転ぶオヤジと同じだ、私は自分の見た目が若い頃とほぼ変わっていないと勘違いしていたようである。理髪店の鏡で爺さんみたいな自分を自覚したはずのに。

法律的に爺さんと呼ばれるのももうすぐ、そう呼ばれることに抵抗は無い。だが、その年になった時、爺さんであるという自覚が伴なうかどうか。自覚して、社会に対する老人の役割を果たせるかどうか。役割・・・知識と経験を語ることを私は目指そう。

記:2018.10.19 島乃ガジ丸

たまに買い物に行くホームセンターには近辺の農家が作物を直接納入できるファーマーズマーケットのような一角があり、今年(2018年)7月、葉を数十枚束ねてビニール袋に入ったものが売られていた。袋の表には「マンジェリコン」と書かれてあった。

マンジェリコン、前回紹介したボルトジンユと同様、ブログ相互読者でハーブや薬草に詳しいコスモスさんに教えてもらったもので、教えて貰った6月以降その実物を探していたもの。ところが、ネット上でも園芸店でもマンジェリコンとボルトジンユは混同されていて、園芸店で苗物として売られていたマンジェリコンはコスモスさんが言うボルトジンユであり、マンジェリコンの苗物は探せずにいた。それが野菜として売られていた。

今は手放している300坪の畑には、前にそこで農夫をやっていた友人のKが植えて残した植物がいくつもあった。畑を初めて2年目の春、その中の1つに今まで見たことのない花が咲いた。Kが畑へ遊びに来た時に訊いたら「マンジェリコンだよ」と言うので、その写真を撮り、マンジェリコンと名前をつけてパソコンの中に収めていた。

野菜として売られていたマンジェリコンの葉を購入し、よーく観察して、パソコンの中のマンジェリコンと名前をつけた画像と見比べて、両者は同じものか、あるいは、互いに相当近い植物であると確信する。葉の形状も大きさも同じ位であった。

マンジェリコンの葉は大きく毛が生えていて、ボルトジンユの葉は小さく毛は生えていない。それはコスモスさんが言っていた両者の違いの通りであった。ボルトジンユの葉は臭いが少々きついが、マンジェリコンの葉は臭いもきつくない。

マンジェリコン(まんじぇりこん):薬草

シソ科の一年草 熱帯アジア、アフリカ、太平洋諸島に分布 方言名:不詳

名前の由来は資料が無く不明。マンジェリコン、きっと日本語ではない、原産地の呼び名であろうと思われる。『琉球薬草誌』に「和名はメボウキ」とあったが、メボウキは知っている、バジルの和名である。学名を見ると、本種はOcimum gratissimum Lで、バジルはOcimum basilicumとなっていて同属。本に記載されていることが正しければの話。

文献に非耐寒性常緑多年草とあり、温帯地方では一年草扱いとのこと。亜熱帯の沖縄では多年草となるかもしれないが、そういった情報はまだ得られていない。

『琉球薬草誌』に花色について「白や紅色がかった」とあり、開花期について「7~11月」とあったが、私がマンジェリコンと認識している植物は、花色は紫色で、2月下旬には花穂を出し、3月には花が咲いていた。ということで、ここでは開花期を春から夏ということにしたが、いろんな品種があって花色や開花期もいろいろあるのかもしれない、それについても正しい情報はまだ得られていない。

草丈は60~90センチ。これについては、私が見たものもほぼ同じ。まだ移入されて時が浅いのか、『琉球薬草誌』以外に本種を紹介している文献がなく、情報不足。

生の葉を料理やハーブティーに用い、乾燥させた葉を煎じて服用する。糖尿病の特効薬とあり、食欲不振、胃腸炎、不眠症、疲労などにも効果があるとのこと。

花

記:島乃ガジ丸 2018.10.16 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

『寺崎日本植物図譜』奥山春季編、(株)平凡社発行

『琉球弧野山の花』片野田逸郎著、(株)南方新社発行

『原色観葉植物写真集』(社)日本インドア・ガーデン協会編、誠文堂新光社発行

『名前といわれ野の草花図鑑』杉村昇著、偕成社発行

『亜熱帯沖縄の花』アクアコーラル企画編集部編集、屋比久壮実発行

『沖縄四季の花木』沖縄生物教育研究会著、沖縄タイムス社発行

『沖縄の野山を楽しむ植物の本』屋比久壮実著、発行

『海岸植物の本』アクアコーラル企画発行

『花の園芸大百科』株式会社主婦と生活社発行

『新しい植木事典』三上常夫・若林芳樹共著 成美堂出版発行

『花合わせ実用図鑑』株式会社六耀社発行

『日本の帰化植物』株式会社平凡社発行

『花と木の名前1200がよくわかる図鑑』株式会社主婦と生活社発行

『熱帯植物散策』小林英治著、東京書籍発行

『花卉園芸大百科』社団法人農山漁村文化協会発行

『ニッポンの野菜』丹野清志著、株式会社玄光社発行

『藤田智の野菜づくり大全』藤田智監修、NHK出版編

『やんばる樹木観察図鑑』與那原正勝著、ぱる3企画発行

『熱帯の果実』小島裕著、新星図書出版発行

『熱帯花木と観葉植物図鑑』(社)日本インドアグリーン協会編、株式会社誠久堂発行

『ハーブを楽しむ本』川口昌栄編集、株式会社集英社発行

『琉球薬草誌』下地清吉著、琉球書房発行

2013年5月、私のブログを読んでくださっている方からメールがあった。内容は高血圧に効く薬草に関することで、彼女のブログのアドレスが記載されていて、そこを覗くと、薬草のポルトジュンのことが書かれてあった。「高血圧に効く」とのこと。

2013年5月というと、前月4月から血圧が140~150台と高くなっていて気になっている頃で、そのことをブログに書いたので、それを読んで親切にもアドバイスをくれたのであった。その頃はまた、前年(2012年)夏から始めた300坪の畑から作物もボチボチ収穫できていて、「よっしゃ!自給自足で生きていけそうだぞ」と気合が入っている頃で、自分の生き方に自信を持ち有頂天になっている頃でもあった。

それから5年も過ぎた今年6月、2013年5月にメールをくださった方、今ではブログの相互読者となっているコスモス(ハンドルネーム)さんとメールのやりとりをするようになった。コスモスさんはハーブや薬草に詳しく、いろいろ教わっている。

彼女の言うポルトジュン、薬効に優れているらしいが、図書館の大きな図鑑にもその名前では載っていない。ネットで調べると、現在ではボルトジンユという流通名になっているようだが、名前については錯綜している。似たような薬草マンジェリコンと混同されている。「これはこれである」と判断するのに大事な学名も錯綜している。

ではあるが、コスモスさんによるボルトジンユとマンジェリコンの判別の仕方、今回新しく参考文献に加えた『琉球薬草誌』による両者の説明を読んで、正確ではないけれど、だいたい「これはボルトジンユ、これはマンジェリコン」というのが判ってきた。

名前が正確かどうかは置いといて、少なくとも沖縄ではそう呼ばれていて流通しているようである。ということで、両者とも流通名ということで紹介する。

ボルトジンユ(ぼるとじんゆ):薬草

シソ科の多年草 アフリカ東部のエチオピアからタンザニアの原産 方言名:不詳

名前の由来は資料が無く不明。ボルトジンユ、きっと日本語ではない、原産地の呼び名であろうと思われる。今回新たに参考文献に加えた『琉球薬草誌』に「和名はプレクトランツス・オルナツスとあったが、これは学名のPlectranthus ornatusから。

他の文献に本種の記載はなく、『琉球薬草誌』でやっと見つけた。同書は最近2015年の発行。「多年草で沖縄にも自生している」と同書にあったが、元々あったわけではなく、移入された栽培種が逸出し、野生化したのだと思われる。

図鑑に記載されるようになったのは最近かもしれないが、入ってきたのはずっと前であろう。私の写真は2007年、沖縄県宜野湾市で撮ったもの。

以下はほぼ『琉球薬草誌』からの情報であるが、

「茎の基部からよく分枝し、高さ30センチ程になる、葉には特異な臭気がある」

「シソ科らしい形の花は藤色で、開花期は春~夏」

「インスリンの分泌、血糖値を抑える効果があり、糖尿病や高血圧に効果がある」

「乾燥させた葉を煎じて服用する」とのこと。

「葉の特異な臭気」については、確かに「臭い」と感じるが、私は我慢できないほどでは無い。ただ、畑にボルトジンユを植えていた先輩農夫Nさんは「臭いので全部抜きとった」と言っていた。生命力が強く、Nさんが抜き取ったものも長く生きていた。

花

葉

記:島乃ガジ丸 2018.10.16 →沖縄の草木目次

参考文献

『新緑化樹木のしおり』(社)沖縄県造園建設業協会編著、同協会発行

『沖縄の都市緑化植物図鑑』(財)海洋博覧会記念公園管理財団編集、同財団発行

『沖縄園芸百科』株式会社新報出版企画・編集・発行

『沖縄植物野外活用図鑑』池原直樹著、新星図書出版発行

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『沖縄園芸植物大図鑑』白井祥平著、沖縄教育出版(株)発行

『親子で見る身近な植物図鑑』いじゅの会著、(株)沖縄出版発行

『野外ハンドブック樹木』富成忠夫著、株式会社山と渓谷社発行

『植物和名の語源』深津正著、(株)八坂書房発行

『寺崎日本植物図譜』奥山春季編、(株)平凡社発行

『琉球弧野山の花』片野田逸郎著、(株)南方新社発行

『原色観葉植物写真集』(社)日本インドア・ガーデン協会編、誠文堂新光社発行

『名前といわれ野の草花図鑑』杉村昇著、偕成社発行

『亜熱帯沖縄の花』アクアコーラル企画編集部編集、屋比久壮実発行

『沖縄四季の花木』沖縄生物教育研究会著、沖縄タイムス社発行

『沖縄の野山を楽しむ植物の本』屋比久壮実著、発行

『海岸植物の本』アクアコーラル企画発行

『花の園芸大百科』株式会社主婦と生活社発行

『新しい植木事典』三上常夫・若林芳樹共著 成美堂出版発行

『花合わせ実用図鑑』株式会社六耀社発行

『日本の帰化植物』株式会社平凡社発行

『花と木の名前1200がよくわかる図鑑』株式会社主婦と生活社発行

『熱帯植物散策』小林英治著、東京書籍発行

『花卉園芸大百科』社団法人農山漁村文化協会発行

『ニッポンの野菜』丹野清志著、株式会社玄光社発行

『藤田智の野菜づくり大全』藤田智監修、NHK出版編

『やんばる樹木観察図鑑』與那原正勝著、ぱる3企画発行

『熱帯の果実』小島裕著、新星図書出版発行

『熱帯花木と観葉植物図鑑』(社)日本インドアグリーン協会編、株式会社誠久堂発行

『ハーブを楽しむ本』川口昌栄編集、株式会社集英社発行

『琉球薬草誌』下地清吉著、琉球書房発行

毒にも負けない体

10月4日の夕方から翌5日未明にかけて沖縄島を襲った台風25号、前の週の24号に比べればさほど強くは無く、大きな被害はなかった。その25号が過ぎてから沖縄もだんだん涼しくなり、10日には布団(薄めの夏布団だが)を出した。秋となった。

私の大好きな季節、腰痛が続いていて気分スッキリとはいかないが、一時期酷かった頻尿も概ね収まってグッスリ睡眠が増えている。涼しくなるとさらにグッスリとなる。睡眠の質が良ければ体調も良い、快食快便が続いている、あとは腰痛・・・難敵ですな。

さて、話代わって、平和運動家で薬草研究家でもあるH爺様は82歳、1人暮らしである。猛烈台風24号が沖縄島を襲うことが確実となった日、暴風圏に入る9時間ほど前、「1人で大丈夫ですか?」と電話して訊いたら、「台風?強そうだけど私は大丈夫だよ」とのことだった。82歳とはとても思えぬ若々しい元気な声であった。

4ヶ月ほど前の6月、私が薬草を勉強しようと思っていると伝えると、H爺様は私の住まいを訪ねてくれあれこれ資料を貸してくれた。そして、「老人会で使いたいから薬草の表を作ってくれないか」と頼まれた。頼まれた分は1ヶ月ほどでできたのだが、さらに良いものをと勉強している内に4ヶ月が過ぎ、「さらに良いものである薬草表」はまだ完成していない。H爺様はそれについて何の文句も言わない。優しいお人である。

H爺様から借りた貴重な文献の1つ『沖縄薬草のききめ』は1972年の発行、その中には私の知らない単語があれこれあった。例えば疝気(せんき)、遺精(いせい)、宿血(ふるち)、歯齦炎(しぎんえん)、疔(ちょう)、腰気(こしけ)など、まだまだあるが、いくつか調べてみたらちょっと面白いので、これについては別項でいつか。

私は何となく知っているが、若い人、また他府県の人には解らないであろう単語もあった。久々にその文字を見たので思い出したのだが「モビール油の中毒」というもの、そういうものがあることを私は父から聞いたと思う。父は戦後、軍作業員をしていた。

『沖縄大百科事典』には「モビール油」は無く、「モビールてんぷら」という項目があり、「モビール油(機械の減摩油)で揚げたてんぷらのこと。食料事情の悪かった戦後の沖縄では、一時期、食用油の代わりとしてよく使われた。臭いもきつく、てんぷらを食べたあとは唇に油が黒くへばりついたり、下痢症状をおこした。」(全文)とのこと。

「機械の減摩油」とは車のエンジンなどに使用するオイルのことで、中学校の技術家庭のエンジンやモーターについての授業で、私は潤滑油という言葉で習った。

モビール油が機械油であり、それで天ぷらを揚げたというのを私も父から聞いている。ただ、モビール油の「油」を父は「ゆ」でも「あぶら」でもなく「オイル」と言っていたように覚えている。「モビールオイル」と言っていたような。オイルならモビールではなくモービルだったかもしれない。モービルオイルならあの有名なエンジンオイルだ。

モービルとは米国の石油会社で、エンジンオイルも製造し、モービルオイルは有名である。私も車の運転免許は40年ほど前に取得しており、40年近くは自分の車も所持しており、エンジンオイルについても少しは知っている。エンジンオイルで天ぷらを揚げてそれを食するついては「できない相談」と言う他ない、「病気になるぜ」と思う。

「病気になるぜ」と私が思うように、実際に「モビール油の中毒」と薬草の本にあり、「下痢症状をおこした」と『沖縄大百科事典』にもある。ただ、「モビールてんぷら」を食べた全ての人が中毒になったわけではなく、中には平気な人もいたのであろう。毒を食べても中毒しない頑丈な人もいたのであろう。そういう人に私はなりたい。

記:2018.10.15 ガジ丸 →沖縄の生活目次

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行