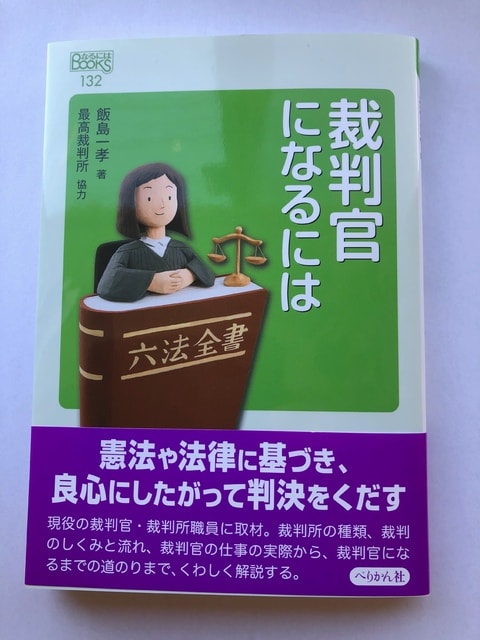

人気の職業への道をわかりやすく紹介する”ぺりかん社”の「なるにはBOOKS」法曹界シリーズの1冊である『裁判官になるには』がこのほど重版となりました。これで『検察官になるには』『弁護士になるには』に続いて3冊とも重版を達成しました。これはひとえに読者の皆さんのお陰と出版社共々、深く感謝しております。

人気の職業への道をわかりやすく紹介する”ぺりかん社”の「なるにはBOOKS」法曹界シリーズの1冊である『裁判官になるには』がこのほど重版となりました。これで『検察官になるには』『弁護士になるには』に続いて3冊とも重版を達成しました。これはひとえに読者の皆さんのお陰と出版社共々、深く感謝しております。

このシリーズは、現役の裁判官、検事、弁護士にインタビューして仕事ぶりややりがいを詳しく聞き出し、とかく難しいとみられている法曹界の仕事が丸ごと分かるようにした入門書です。法曹界に入るには難関の司法試験を突破する必要があり、相変わらず狭き門となっています。そこでぺりかん社では、中高生に焦点を当て、写真やイラストをふんだんに使って編集をしています。将来、こういう仕事に就いてみたいと思っている人には格好の本だと思います。

このシリーズの取材・執筆を担当した私は、毎日新聞社の記者として法曹界を4年間取材し、当時日本中を沸かせたロッキード事件など多数の裁判を取材しました。そうした経験から学んだ裁判のリアルを織り交ぜながら、裁判の流れや問題点を分かりやすく解説しています。裁判所の仕事に興味のある方には、きっと役に立つと思います。

本の中身をざっと紹介します。1章では東京地裁民事部、千葉地裁刑事部、さいたま家裁家事部の3裁判官へのインタビュー記事を掲載し、実際にどのような仕事をしているのか、やりがいを感じるのはどういう場合かなどを詳細に書いてあります。2章では裁判の歴史、日本の裁判所と裁判官制度の仕組み、刑事、民事、家裁、少年事件などの裁判の実際が詳しくまとめてあります。さらに、刑事、民事の調査官だけでなく、家庭裁判所の調査官にもインタビューし、仕事ぶりをまとめてあります。3章では、裁判官に必要な資質や司法試験制度についても詳しく書いてあります。

こうした取材で感じたのは、現役の裁判官や書記官は決して特別な人たちではなく、興味とやる気があれば誰でもできる職業だということです。そのためには、学生の時から社会に目を向け、様々なことに関心をもち、多くの人たちとコミュニケーションしていけば、必ず目標に到達できると思います。この本を是非一度手に取って読んでいただければ、十分理解していだだけると思います。

『裁判官になるには』の定価は本体1500円+税です。

ぺりかん社;東京都文京区本郷1ー28ー36 TEL 03 -3814-8515(営業)(この項終わり)