ここのところはずっと雨に悩まされ続けてきましたが、九州も最後になってようやくお天道様との巡り合わせがピタリです。

時折に雲が厚くなったりはしましたが、逆光が苦になるぐらいの晴天続きで二日目にして鼻の頭の皮が剥けるぐらいの好天に恵まれました。

なかなかに見所の多い佐賀と長崎でしたので助かりましたし、今後に向けて是非とも晴れ男の復活といきたいところです。

|

|

まず最初に向かったのは真正寺で、ここには少弐氏の最後の当主である冬尚の墓があります。

冬尚は家臣の馬場氏や龍造寺氏の支えで細々と少弐氏の命脈を繋いでいましたが、その両氏の内訌により龍造寺氏を討伐したことで一気に家運は傾いてしまい、最後は龍造寺隆信に攻められて居城であった勢福寺城で自害をしたことで少弐氏は十七代にして滅亡をしました。

その冬尚の墓は境内の裏手にありますが工事中で中からは回れないため、お寺の方に教えていただいた道をぐるっと回って行き着きましたが、ポツンと寂しげな感じがあります。

|

|

次に向かったのは吉野ヶ里歴史公園で、日本100名城の一つとなります。

城じゃないだろうと突っ込みたくもなりますし、そうでなければ訪れることはなかったのでしょうが、これも縁だと思って駆け足ではありましたがぐるっと巡ってきました。

公園内はバスでの移動という足もあるようにかなり広大な敷地で、昨年に訪れた青森の根城の数倍の広さがあります。

朝一番で入園をして一時間半ほど経っても誰とも会わなかったのは土曜日にしてはちょっと寂しく、一時期のブームは去ったのかもしれません。

|

|

奥に見えるのは墳丘墓で、いわゆる古墳なのだと思います。

ただの盛り土のようにも見えますがぐるっと回り込んでみると入口があり、内部は展示館のようになっています。

この甕棺は説明板を信ずればレプリカではなく本物で、発掘をされたときのままに展示をされているとのことでした。

|

|

この時代の知識はせいぜい学生時代の教科書レベルですので、ふーんといったところからはなかなか抜け出せません。

きっとこれが高床式倉庫なんだろう、有名な鼠返しとはこれか、そんな感じでつらつらと歩き回りました。

これだけのものを復元するのにいくらぐらいかかったのか、維持費はどのぐらいなのかとは下世話な話ではありますが、縄文時代風の衣装を着けたスタッフが大勢いるのに入園者が自分だけというのがいかにも申し訳なく、できるのは挨拶ぐらいでしたので居心地が悪かったと言えば悪かったです。

|

|

佐賀駅から13キロほど離れている吉野ヶ里散策を終えて、えっちらおっちらと佐賀市街に戻ってきました。

まずは同じく日本100名城の一つである佐賀城に直行です。

佐賀城は龍造寺氏の居城であった村中城を鍋島氏が改修をしたもので、かつては五層の天守閣がありましたが惜しくも江戸期に焼失をしてしまいました。

そして当時の唯一の遺構がこの鯱の門と続櫓です。

二重二階の櫓門に一重二階の続櫓を組み合わせたもので、屋根の両端に青銅製の鯱があることからそう呼ばれています。

|

|

鯱の門をくぐってすぐのところに、佐賀城本丸歴史館があります。

2004年に本丸御殿を復元したものですので、自分にとっては初めてとなります。

かなりの規模で広々と整然としており、こういったところで生活が出来る身分になってみたいものですが、全国でも有数の規模を誇った佐賀藩の偉容を感じさせられました。

|

|

第8代および第17代の総理大臣であり早稲田大学の前身である東京専門学校の創設者でもある大隈重信は佐賀藩の出身で、ここ龍泰寺にその墓があります。

あるいは鍋島氏はともかくとしても龍造寺氏よりは大隈重信の方が地元でもメジャーかもしれず、あちらこちらで大隈詣といった旗を目にしました。

幕末は既に守備範囲外なのでたまたま見つけたら写真を撮るといった程度でしかないのですが、もしかすると鹿児島と同じぐらいに佐賀は維新の史跡が多いかもしれません。

|

|

この龍泰寺は村田氏の菩提寺で、元は龍造寺氏の菩提寺でもありました。

よって自分の目的はむしろこちらで、しかし一般的には大隈重信ですから、残念ながら村田氏墓所は説明板もなく寂しい限りです。

村田氏は龍造寺政家の次男である安良が興したと言えば聞こえはいいですが、鍋島氏に遠慮をして改姓をしたのが実状でしょう。

たまたま居合わせた歴史愛好家と思しき団体の会話から右の写真が5代の墓のようなのですが、流水院殿露山性玉大居士との戒名からは誰かが特定できませんでした。

|

|

高伝寺は鍋島氏の菩提寺で、その鍋島氏と龍造寺氏の墓所があります。

龍造寺氏のそれは各地に点在をしていたものを10代藩主の鍋島直正が改葬をしたもので、驚くぐらいに整然と並んでいます。

それが時代の流れであったとは言っても結果的に龍造寺氏の所領を簒奪した形で成立をした佐賀藩だけに、その成立当初から龍造寺氏に連なる一族には並々ならぬ配慮があったようで、その多くが家老やあるいは鍋島一門に組み入れられることで両氏が同化をしたという経緯もあってのことなのでしょう。

ただ不思議なことに、直正の墓はここにはありません。

龍造寺隆信は肥前の熊とも呼ばれた猛将で、乱世の梟雄として名を馳せました。

馬場氏に唆された少弐冬尚に討伐をされたことで隆信は曾祖父の家兼とともに筑後の蒲池鑑盛を頼りますが、その後に隆信は鑑盛の子である鎮竝を謀殺しています。

耳川の戦いで島津氏に大敗を喫した大友氏が零落をするのに付け込んで勢力を拡大しますが、同じく島津氏との沖田畷の戦いで討ち取られてしまいました。

ここから隆盛を誇った龍造寺氏が転がり落ちたのですから、あまりに痛すぎる隆信の戦死です。

|

|

|

|

|

|

|

|

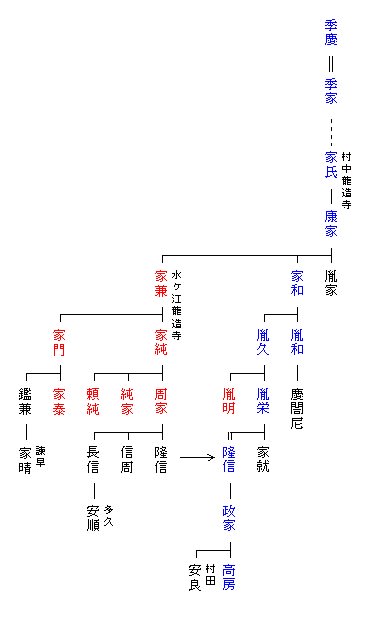

龍造寺氏は藤原氏の流れをくむ高木季家が肥前龍造寺の地頭となって龍造寺を称したとも、あるいは龍造寺季慶の跡を継いだとも言われていますが、このあたりは他の戦国大名と同様に伝説の域を出ませんし、藤原秀郷まで遡るなどしての仮冒の可能性は充分にありそうです。

資料的にはっきりとしてくるのは13代の家氏の頃からで、少弐氏に仕えて勢力を拡大していきます。

家氏の跡は嫡男の康家が14代を継ぎ、その嫡男の胤家に跡を譲りましたが、胤家は家中の混乱に嫌気がさして出奔をしてしまいました。

そのため弟の家和が継いだことで15代とされており、胤家は代数に数えられていません。

16代は家和の嫡男である胤和が継いだものの早世をしたためにさしたる事績はありませんが、娘が隆信の母であり鍋島直茂の継母になる慶尼であることがポイントで、結果的に龍造寺氏の凋落に手を貸すことになってしまったのは皮肉と言えば皮肉です。

また父の家和が再び家督となったためかここ高伝寺墓地では胤和は当主として扱われていませんし、その墓もありませんでした。

17代は胤和の弟の胤久で、しかしこの頃から分家である水ヶ江龍造寺氏に実権を握られてしまいます。

この流れは胤久の子の胤栄が18代となっても変わらず、その死後に家就という子がありながらも19代を水ヶ江龍造寺氏の隆信に奪われたのは必然だったのでしょう。

そして隆信の嫡男である政家は20代となるものの因果応報なのか鍋島氏の傀儡でしかなく、跡を継いで21代となった四男の高房がその傀儡であることを嘆いて自害、その一ヶ月後に政家も病死をしたことで龍造寺氏の本家は断絶となってしまいました。

写真は上段左から季慶、家氏、康家、家和、胤久、胤栄、政家、高房です。

|

|

|

|

|

|

|

|

14代の康家の五男が家兼で、父の隠居城であった水ヶ江城を貰い受けて水ヶ江龍造寺氏を興します。

そして本家の村中龍造寺氏を凌いで少弐氏の家老まで上り詰めますが、他の家臣の妬みを買って討伐をされたとは先に書いたとおりです。

このとき家兼は逃げ延びましたが子の家純、家門、家純の子である周家、純家、頼純、家門の子である家泰が謀殺をされてしまい、水ヶ江龍造寺氏はほぼ壊滅をしてしまいました。

しかし家兼と周家の子である隆信が蒲池氏の助けを受けて再興し、本家を乗っ取った上で少弐氏を滅ぼして肥前の雄となります。

その他にも17代の胤久の子ともされている胤明の墓もあり、むしろ鍋島氏のそれよりも充実をしています。

写真は上段左から家兼、家純、家門、周家、純家、頼純、家泰、胤明です。

せっかくですので系図を書いてみました。

政家の子である安良が村田氏を称したのは先に書いたとおりで、また隆信の弟である長信の子は多久氏を、家門の孫である家晴は諫早氏を称して鍋島氏に同化をしていきます。

凡例は青字が当主、赤字が墓を紹介した一族です。

鍋島直茂は清房の子で、龍造寺隆信の母である慶尼が継母となったことで隆信の義弟となります。

当時は信生と名乗って隆信の右腕として重きをなし、隆信の死後は豊臣秀吉に高く評価をされたことで家政を取り仕切り、朝鮮の役では龍造寺家臣団を率いたことで家中の掌握を成し遂げるとともに、江戸期に入ってからも幕府から実質的な国主として佐賀藩の立藩を認められました。

沖田畷の戦いで隆信を見殺しにしたという黒い噂もあるようですが、力のある者が必然的に権力を握ったということなのでしょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

鍋島氏が水ヶ江龍造寺氏の家臣となったの大内義隆が少弐資元を攻めた田手畷の戦いで龍造寺家兼を助けたのがきっかけで、赤熊の面を被っていたことで赤熊武者と呼ばれていたとは地元の広報誌の受け売りですが、次男の清房は家兼の子である家純の娘を娶ったことで一族となり、よってその子の直茂(信生)は隆信の従兄弟にもなります。

さらには隆信の義弟でもありますので、家中で力を持ったことは自然な流れだったのでしょう。

その直茂は藩祖となり初代藩主は嫡男の勝茂で、関ヶ原の戦いでは西軍についたものの本戦の前に東軍に寝返ったことで本領を安堵されました。

世継ぎであった四男の忠直が早世をしたことで2代藩主は忠直の子である光茂が継ぎ、3代藩主は光茂の長男の綱茂が、4代藩主は次男の吉茂が、5代藩主は十五男の宗茂と横滑りが続き、6代藩主は宗茂の長男の宗教が、7代藩主は七男の重茂が、8代藩主は十男の治茂と再び横滑りという珍しい継承ながらも直系が保たれているのは目出度い限りで、9代藩主は治茂の長男の斉直、10代藩主は斉直の十七男の直正、11代藩主は直正の次男の直大が継いで幕末を迎えました。

写真は上段左から清久、清房、慶尼、勝茂、忠直、光茂、綱茂、吉茂、宗茂、宗教、重茂、治茂、斉直です。

ただし清久と清房、そして慶尼の墓は他とは離れた場所にありますので注意が必要です。

どういう関係かは分かりませんが、副島種臣の墓もありました。

大隈重信と同じく佐賀藩の出身で、外務卿など主に外交で手腕を発揮したとのことです。

名前ぐらいしか知らなかったのですが説明板があるなど扱いはかなりのもので、地元では名士として評されているのでしょう。

|

|

龍雲寺には、多久氏の墓所があります。

とは言いながらもお寺の方に聞いて初めて知った次第で、あのあたりと教えていただいた場所が右の写真です。

ただこれが龍造寺氏の後裔である後多久氏のものなのか、あるいは古くから多久を治めていた前多久氏のものなのかは分かりません。

|

|

そもそもの龍雲寺の目的は、山本常朝の墓です。

山本常朝は「武士道と云ふは死ぬ事と見つけたり」で有名な葉隠の口述者で、江戸初期の佐賀藩士です。

そういう意味では完全に守備範囲外ではあるのですが、敬愛する隆慶一郎の未完の作である「死ぬことと見つけたり 」に強烈な印象が残っているために足を運んでみました。

山本氏の一族の墓が並ぶ中にある小さめの墓がちょっと意外ではあったのですが、案内板もありやはり地元でも有名なようです。

|

|

本行寺にはやはり佐賀藩士で、維新十傑の一人にも名前を挙げられている江藤新平の墓がありました。

維新後は初代の司法卿となり、司法制度の基礎を築いたことで高く評価をされています。

しかし征韓論に与して下野をした後に佐賀の乱に身を投じ、自らが推進をした写真手配制度により捕縛をされて斬首されたとは先日のTVの特集で見た記憶があります。

|

|

本行寺も目指していたのは別のもので、それが成富茂安の墓です。

茂安は龍造寺氏に仕えて武勇だけではなく外交などでも活躍し、佐賀藩でも家老となりました。

また初代藩主の勝茂の四男である直弘は一時期に茂安の養子となっており、その後に鍋島氏に復して白石鍋島氏の初代となりましたが、その死に際して養父の菩提寺に納めるよう遺言をしたことでここ本行寺に墓があります。

それだけ茂安が文武に秀でるとともに、人望があったということなのでしょう。

写真は左が成富茂安、右が鍋島直弘です。

この本行寺でのめっけものは、この龍造寺胤家の墓です。

伝との注釈付きではありましたが、出奔をしたことで鍋島直正の改葬の対象にはならなかったのかもしれません。

説明板には96歳と信じられないような享年が書いてありましたが、もしあちらこちらを放浪しながらのことであれば相当な労苦があったでしょう。

その年齢からして龍造寺氏の栄枯盛衰を見ていたでしょうから、複雑な思いで生き続けたのだと思います。

|

|

児童公園の片隅には、龍造寺隆信生誕地碑と胞衣塚がありました。

よってこのあたりが水ヶ江城があった場所なのでしょう。

胞衣とは胎盤のことらしく、それを埋めた塚があることでの生誕地碑ということらしいです。

|

|

佐賀の最後は佐嘉神社と松原神社です。

佐嘉神社の祭神は10代藩主の直正と11代藩主の直大で、松原神社の祭神は藩祖の直茂と祖父の清久、初代藩主の勝茂と龍造寺隆信、政家、高房です。

建物に興味があるわけでもありませんし、時間があれば寄ろうと思っていただけですので一瞬で通り過ぎてしまいました。

写真は左が佐嘉神社、右が松原神社です。

早朝からの自転車の乗り回しに一区切りをつけて、この日の最後は鹿島城跡です。

佐賀駅から肥前鹿島駅まではJRで40分ほどかかりますので日が暮れてしまうかと心配になったのですが、全くのノープロブレムでした。

鹿島城は佐賀藩の支藩である鹿島藩の居城で、しかし城ではなく居館であったのが実状のようです。

鹿島藩は鍋島直茂の次男である忠茂が初代藩主となりましたが、その子で2代藩主である正茂に対して忠茂の兄で正茂にとっては叔父にあたる勝茂が自らの子である直朝を養子に送り込もうとしたことに反発をして鍋島氏と義絶し、忠茂の系統はその後は幕府の旗本になり続いていきました。

結局は直朝が3代藩主となったものの、このあたりは直茂が勝茂と折り合いが悪く忠茂を重用したことへの反発があったのかもしれません。

|

|

鹿島城の遺構は石垣と、佐賀県の重要文化財に指定をされている赤門と大手門です。

赤門は本丸の正門で、今は鹿島高校の校門になっています。

また赤門は道案内の絵地図に記載があったので探すのは簡単だったのですが、大手門はそういったものが無かったために適当に歩いて見つかったのはラッキーでした。

切妻造り桟瓦葺きの高麗門で、こちらもぱっと見は赤門ですので取り違えられる可能性はありそうです。

帰りの電車の時間を気にしながらの鹿島巡りでしたが、こういった城門を見ると報われた気持ちでハッピーになれます。

写真は左が赤門、右が大手門です。

【2012年9月 佐賀、長崎の旅】

仕上げの西九州

仕上げの西九州 旅程篇

仕上げの西九州 旅情篇

仕上げの西九州 史跡巡り篇 名護屋、唐津の巻

仕上げの西九州 史跡巡り篇 平戸の巻

仕上げの西九州 史跡巡り篇 島原、大村の巻

仕上げの西九州 史跡巡り篇 五島の巻

仕上げの西九州 グルメ篇

仕上げの西九州 スイーツ篇

仕上げの西九州 おみやげ篇

吉野ヶ里遺跡は日本100名城の一つだっだのですか.意外でした.日本の城郭の始まり(Wikipediaより)というのが選定の理由だそうですね.

私が佐賀出身の有名人を一人挙げよと聞かれれば,やはり大隈重信を挙げます.早大にお世話になったことが大きいですが.

九州の南部は伝統的に島津氏が勢力を維持していたのに対し,北部は戦国期の勢力図の変化が激しそうですね.この辺りは詳しくないのですが,大内・大友・高橋・立花・龍造寺氏などが盛衰を繰り広げている間に南は島津,北は豊臣から攻められ,その中でうまく立ち回った鍋島氏が江戸時代の繁栄を勝ち取ったというところでしょうか.

重要文化財の赤門が高校の校門とは,風情があって良いです.私の母校にも川越城の遺構が何かしら残っていればなぁ...と羨んでしまいました.

吉野ヶ里は逆茂木はありましたが城郭の始まりとは無理矢理感が・・・

根室のチャシ跡群の方が砦ですからそれっぽいのではないかと、時代的には吉野ヶ里の方が古いのかもしれませんが。

佐賀、となると誰を挙げるかは自分は難しいです。

肥前であれば龍造寺隆信や鍋島直茂ですが、どうも佐賀は筑後のイメージが・・・実際は肥前東部なんですけどね。

鍋島氏は上手く立ち回ったところはあるのでしょうが、直茂という個人が評価をされた面が強いのではないかと見ています。

立花宗茂もそうでしたし、そういったところを家康や幕閣がしっかりと見ていたのでしょう。

自分が通っていた高校にそういった史跡があったらどうかな、落書きとかしたら大変なことになるのでイヤだったかも。