土曜日の晩、いつものメタルバーでのメタルDJイベントに久方ぶりにDJ参加。

最近はもうあんまし回し甲斐を感じられなくなり、約一年ほど参加してなかったのだが、今回はエントリーが中々集まらないということで、「そろそろわての出番かいな?」と、頼まれてもいないのについ名乗りをあげてしまった。

ただ、私はもうメタルネタ尽きていたので、今回は以前から構想を温めていたクロスオーヴァー(ハードコア・パンク+α)特集をぶちかますことにした。

もちろん総スカンは覚悟の上ではあったが、序盤はそれなりにウケを意識していた。案の定、LARDに食いついてくれた方が数名いらした。90年代の象徴的ガールズ・ハードコア・バンド、SUPER JUNKY MONKEYもウケはまぁまぁだったかな。

中盤の頭三文字シャレコーナーはほとんど自己満足で終わってしまった。

C.O.C.→G.B.H.→D.RI.→M.O.D.→S.O.D.→SxOxBと・・・・

こんなコーナー誰も聴いちゃいねーよ!

いや、私も満足なんかしていない!!だってM.O.D.のCDが、DJマシーンがボロいせいか、CDがバッタもんだったのか、なかなか読みとらず、かなり時間がおしてしまったのだ。ほんとに自己満足どころか、事故不満足だよ!

うーむ、この私の渾身のシャレですら、誰も聴いちゃいねぇ・・・・・

で、後半戦で勝負をかけて一気に盛り返そうとしたが、先ほどの事故のせいでオーディエンスはもうダレ気味になっていて、誰も聴いちゃいねーっつの。

ま、SMジャズ・グラインド・コアのNAKED CITYをかけたのは、少々ヤンチャが過ぎたなと思ったが、まさかMACEに反応する者が一人もおらんとは予想外も甚だしかった。

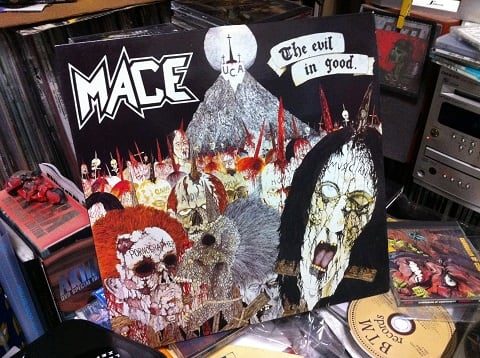

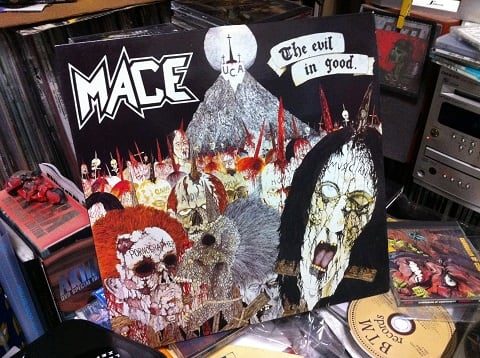

MACEの2nd『THE EVIL IN GOOD』は、80年代クロスオーバー史に残る名盤中の名盤。

MACEの作品は、1stアルバムがB!誌で異例の高得点をマークしたおかげで日本では輸入盤でかなりの売り上げを伸ばしたのだそうだ。1stのレビューは残念ながら拝見していないが、2ndは確かB!誌で一番マトモなメタル評論家のさこたはつみさんが担当していて、80点後半くらいつけてたと思う。

私も中学生当時、この音源を聴いたときはぶっとばされたもんだ。そのハードコア・パンク的カッコよさと、その異質さにだ!

冒頭は、チェーンソーか何かで内臓を切り裂いているようなSEで始まりオゲレツ感がハンパないが、その直後超強力なベース音がブリブリと弾き出され、楽曲全体をグイグイと引っぱっていく。そこにハチャメチャでメタリックなギターが炸裂する(ちなみにギター担当のデイヴ・ヒリスは超イケメン)。その破壊力たるや凄まじいの一言。ドラムはやたらと乱れ打ちするタイプだが、この音ってひょっとして電子ドラム??

Gutripper

ヴォーカルタイプからして完全にパンク路線なんだが、やたらと弾きまくるメタルギターに、時折見せるヘンチクリンな曲展開とリズム感。

この時代、パンクとスラッシュのクロスオーヴァー化は盛んに行われていた時期ではあったが、ここまで異質な音楽性をブチ放ったバンドは、MACE以外お目にかかっていない。

私の中学時代のスラッシュ仲間の間でも、MACEはかなり特別視されていてかなりもてはやされていた。

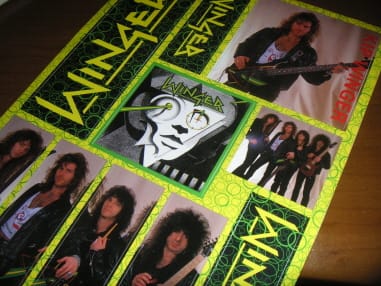

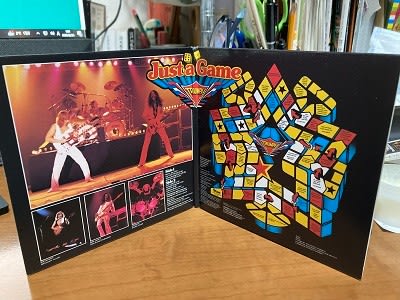

ちなみに、このインパクト抜群のセンスいいジャケットは、ベースのヴァーン・ホワイトが描いているそうな。二分の天才だな。

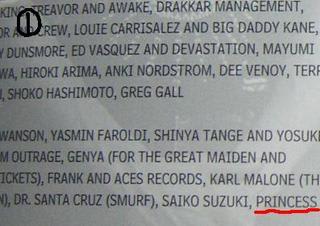

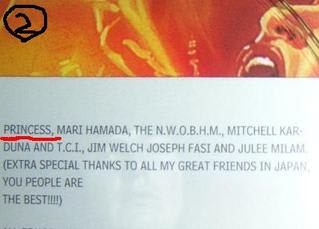

これだけカッコいいアルバム作ってんのに知名度が低いってのも不思議だが、MACE七不思議のうち最も不思議なのは、2ndのアナログ盤の裏面になんと、邦題がクレジットされてあること。もちろん日本盤は出ていない。

ファンクラブの案内まで!!「メース」って!

これは1stアルバムが日本でバカ売れしたことに対する、彼らなりの意識の顕れだったのか?いまだに謎である。

昨年、奇跡の再結成をしたとか噂で聞いたけど、誰かメンバーに話訊いてきてはくれまいか?

ちなみに、8年くらい前に1st『PROCESS OF ELIMINATION』と2nd『THE EVIL IN GOOD』は、2 in 1で一瞬だけCD化されている。

その時は、喜び勇んでディスクユニオンに注文したが、これがノイズだらけの劣悪板起こし盤。

しかも、裏面の曲目に、5曲目“WAR”がクレジットされてないというマヌケぶり。

このぞんざい極まりない対応といい、いったいどういうつもりでCD化にふみきったのか?で、売れたのか?

ちなみに、販売元はアナログ当時BLACK DRAGON RECORDSであったのが、CDはBLACK COBRA RECORDSに変わっている。

同じ会社で改名したのか?

謎は深まるばかりである。

MACE

今日の1曲:『戦争』/ MACE

最近はもうあんまし回し甲斐を感じられなくなり、約一年ほど参加してなかったのだが、今回はエントリーが中々集まらないということで、「そろそろわての出番かいな?」と、頼まれてもいないのについ名乗りをあげてしまった。

ただ、私はもうメタルネタ尽きていたので、今回は以前から構想を温めていたクロスオーヴァー(ハードコア・パンク+α)特集をぶちかますことにした。

もちろん総スカンは覚悟の上ではあったが、序盤はそれなりにウケを意識していた。案の定、LARDに食いついてくれた方が数名いらした。90年代の象徴的ガールズ・ハードコア・バンド、SUPER JUNKY MONKEYもウケはまぁまぁだったかな。

中盤の頭三文字シャレコーナーはほとんど自己満足で終わってしまった。

C.O.C.→G.B.H.→D.RI.→M.O.D.→S.O.D.→SxOxBと・・・・

こんなコーナー誰も聴いちゃいねーよ!

いや、私も満足なんかしていない!!だってM.O.D.のCDが、DJマシーンがボロいせいか、CDがバッタもんだったのか、なかなか読みとらず、かなり時間がおしてしまったのだ。ほんとに自己満足どころか、事故不満足だよ!

うーむ、この私の渾身のシャレですら、誰も聴いちゃいねぇ・・・・・

で、後半戦で勝負をかけて一気に盛り返そうとしたが、先ほどの事故のせいでオーディエンスはもうダレ気味になっていて、誰も聴いちゃいねーっつの。

ま、SMジャズ・グラインド・コアのNAKED CITYをかけたのは、少々ヤンチャが過ぎたなと思ったが、まさかMACEに反応する者が一人もおらんとは予想外も甚だしかった。

MACEの2nd『THE EVIL IN GOOD』は、80年代クロスオーバー史に残る名盤中の名盤。

MACEの作品は、1stアルバムがB!誌で異例の高得点をマークしたおかげで日本では輸入盤でかなりの売り上げを伸ばしたのだそうだ。1stのレビューは残念ながら拝見していないが、2ndは確かB!誌で一番マトモなメタル評論家のさこたはつみさんが担当していて、80点後半くらいつけてたと思う。

私も中学生当時、この音源を聴いたときはぶっとばされたもんだ。そのハードコア・パンク的カッコよさと、その異質さにだ!

冒頭は、チェーンソーか何かで内臓を切り裂いているようなSEで始まりオゲレツ感がハンパないが、その直後超強力なベース音がブリブリと弾き出され、楽曲全体をグイグイと引っぱっていく。そこにハチャメチャでメタリックなギターが炸裂する(ちなみにギター担当のデイヴ・ヒリスは超イケメン)。その破壊力たるや凄まじいの一言。ドラムはやたらと乱れ打ちするタイプだが、この音ってひょっとして電子ドラム??

Gutripper

ヴォーカルタイプからして完全にパンク路線なんだが、やたらと弾きまくるメタルギターに、時折見せるヘンチクリンな曲展開とリズム感。

この時代、パンクとスラッシュのクロスオーヴァー化は盛んに行われていた時期ではあったが、ここまで異質な音楽性をブチ放ったバンドは、MACE以外お目にかかっていない。

私の中学時代のスラッシュ仲間の間でも、MACEはかなり特別視されていてかなりもてはやされていた。

ちなみに、このインパクト抜群のセンスいいジャケットは、ベースのヴァーン・ホワイトが描いているそうな。二分の天才だな。

これだけカッコいいアルバム作ってんのに知名度が低いってのも不思議だが、MACE七不思議のうち最も不思議なのは、2ndのアナログ盤の裏面になんと、邦題がクレジットされてあること。もちろん日本盤は出ていない。

ファンクラブの案内まで!!「メース」って!

これは1stアルバムが日本でバカ売れしたことに対する、彼らなりの意識の顕れだったのか?いまだに謎である。

昨年、奇跡の再結成をしたとか噂で聞いたけど、誰かメンバーに話訊いてきてはくれまいか?

ちなみに、8年くらい前に1st『PROCESS OF ELIMINATION』と2nd『THE EVIL IN GOOD』は、2 in 1で一瞬だけCD化されている。

その時は、喜び勇んでディスクユニオンに注文したが、これがノイズだらけの劣悪板起こし盤。

しかも、裏面の曲目に、5曲目“WAR”がクレジットされてないというマヌケぶり。

このぞんざい極まりない対応といい、いったいどういうつもりでCD化にふみきったのか?で、売れたのか?

ちなみに、販売元はアナログ当時BLACK DRAGON RECORDSであったのが、CDはBLACK COBRA RECORDSに変わっている。

同じ会社で改名したのか?

謎は深まるばかりである。

MACE

今日の1曲:『戦争』/ MACE