西国の一つとあればいつ来ても

人の賑はふ南円堂は 樋田哲仙

奈良市へ行くときは近鉄を利用するので、奈良駅に降り立ち南円堂は訪ねやすい。西国三十三ヶ寺の第9番とあっていつ訪ねても人でにぎわう。シンボルの五重塔と向かい合っていることも人を引き付けるゆえんである。さほど大きくはないが、北円堂の建物とは比較にならない。

人の賑はふ南円堂は 樋田哲仙

奈良市へ行くときは近鉄を利用するので、奈良駅に降り立ち南円堂は訪ねやすい。西国三十三ヶ寺の第9番とあっていつ訪ねても人でにぎわう。シンボルの五重塔と向かい合っていることも人を引き付けるゆえんである。さほど大きくはないが、北円堂の建物とは比較にならない。

公開の期間はことににぎわへど

北円堂の今静かなり 樋田哲仙

2,3年前のこと奈良興福寺の一画にある北円堂が一般公開されたことがある。あの時は入場するのに行列ができるほどであった。今回訪ねてみると、囲いは閉められ人影もなく静かすぎる。建物自体南円堂とは比較にならないほど質素である。

北円堂の今静かなり 樋田哲仙

2,3年前のこと奈良興福寺の一画にある北円堂が一般公開されたことがある。あの時は入場するのに行列ができるほどであった。今回訪ねてみると、囲いは閉められ人影もなく静かすぎる。建物自体南円堂とは比較にならないほど質素である。

元興寺に小粒ながらも数多く

整然とする五輪の塔は 樋田哲仙

元興寺に入山する際に、ガイドからの説明では創建当時の伽藍は現在の伽藍とは比べ物にならないほど大きかったらしい。 極楽堂と仏像展示室の間に小型の五輪塔数十基整然と並ぶ。粒ぞおいである。以前に五輪塔は僧籍にあるものの供養塔と聞いたことがあるがこれらの塔は誰の五輪塔であろうか。

整然とする五輪の塔は 樋田哲仙

元興寺に入山する際に、ガイドからの説明では創建当時の伽藍は現在の伽藍とは比べ物にならないほど大きかったらしい。 極楽堂と仏像展示室の間に小型の五輪塔数十基整然と並ぶ。粒ぞおいである。以前に五輪塔は僧籍にあるものの供養塔と聞いたことがあるがこれらの塔は誰の五輪塔であろうか。

秋なれば見事に咲けど元興寺を

萩の寺とは言ふ人もなし 樋田哲仙

秋になると奈良市では萩の咲く寺が2ヶ寺ある。百毫寺と元興寺である。前者は坂の参道の両側に道を覆いかぶさるように茂っていて際立ち、萩の寺と言えば百毫寺を指す。後者にはそれがない。元興寺は南都七大寺の一つで広大な境内には萩は目立たないからだろうか。ハギで名を売ろうとは考えていないようだ。

萩の寺とは言ふ人もなし 樋田哲仙

秋になると奈良市では萩の咲く寺が2ヶ寺ある。百毫寺と元興寺である。前者は坂の参道の両側に道を覆いかぶさるように茂っていて際立ち、萩の寺と言えば百毫寺を指す。後者にはそれがない。元興寺は南都七大寺の一つで広大な境内には萩は目立たないからだろうか。ハギで名を売ろうとは考えていないようだ。

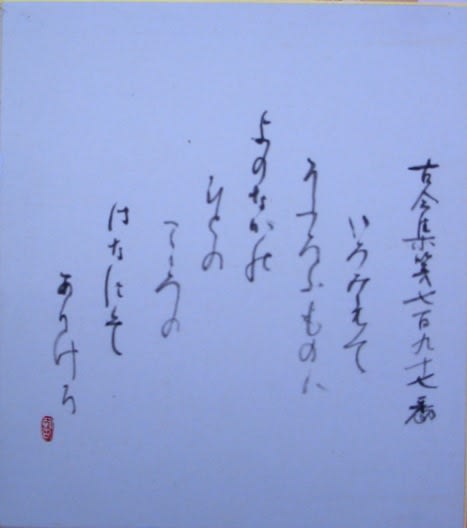

心こそうたてにくけれ染めざらば

移ろふことも惜しからましや 詠み人知らず

人の心こそ、あまりにもままにんありません。愛する人の心が染まらなければ、そんな人に心変わりされても、悲しむことはありません。愛した人から背かれたら辛いでしょうけど。

移ろふことも惜しからましや 詠み人知らず

人の心こそ、あまりにもままにんありません。愛する人の心が染まらなければ、そんな人に心変わりされても、悲しむことはありません。愛した人から背かれたら辛いでしょうけど。

身を憂しと思ふに消えぬもおなれば

かくても経ぬる世にぞありける 詠み人愛らず

わが身を悲しい運命とあきらめても、この世から消えてなくなるものではないし、それを我慢してみたら、このようにしてでも暮らしてゆけるものだった

かくても経ぬる世にぞありける 詠み人愛らず

わが身を悲しい運命とあきらめても、この世から消えてなくなるものではないし、それを我慢してみたら、このようにしてでも暮らしてゆけるものだった

興福寺の三重塔の名は薄し

五重塔の影に潜みて 樋田哲仙

幸福寺はこれまでなんども訪ねているが、この有名な寺に日常僧侶が修行する仏殿が見当たらい。僧も見かけない。本堂がないのだろうか。今回の三重塔は南円堂の西側の裏側に建つっている。国宝ながら塔高19㍍と低く存在すら気づかない。際立つ五重塔の影に押されてしまっている。

五重塔の影に潜みて 樋田哲仙

幸福寺はこれまでなんども訪ねているが、この有名な寺に日常僧侶が修行する仏殿が見当たらい。僧も見かけない。本堂がないのだろうか。今回の三重塔は南円堂の西側の裏側に建つっている。国宝ながら塔高19㍍と低く存在すら気づかない。際立つ五重塔の影に押されてしまっている。