水車小屋のネネ 津村記久子(著)2023年3月発行

2020年5月〜2021年6月に書かれた長編、毎日新聞に連載されていたものに、

エピローグを2022年4月に書き足しているとのこと。

コロナウイルス禍で社会が混迷していた時期に書かれた小説だったんですねえ。

毎朝、新聞でこの小説を読めたのは暗闇の中で小さな灯火を見るような気持ちに

なっていたのではないか、、、と想像します。

主人公の姉妹、姉の「理佐」妹「律」の二人は、かなりシビアな境遇にありながらも、

淡々と一日一日を精一杯大切に暮らしていく・・・その姉妹の姿がとても尊く、

そんな彼女達をさりげなく支えていく大人達(蕎麦屋の守さん浪子さん夫婦や

画家の杉子さんなど)や、ヨウムのネネとの交流がなんとも愛おしいのです。

こんな世の中でも、まだまだ捨てたもんじゃない!って思わせてくれる

心にポッと灯火が灯り温かくなった気分になりましたし、あちらこちらに、

人との接し方のヒントになるような場面や会話が登場し、人間関係が難しく、

会話での言葉の使い方をつい間違えてしまいがちな自分には、なるほど、、、と

参考になることが多かったです。

本書はどなたにでもお薦めできそうな一冊。

わがまま母

— 以下、好書好日 より転記 —

津村記久子さん「水車小屋のネネ」 家を飛び出した姉妹、ちょっとずつの親切がつなぐ人生

困った時に力を蓄える場所 姉妹の40年の物語

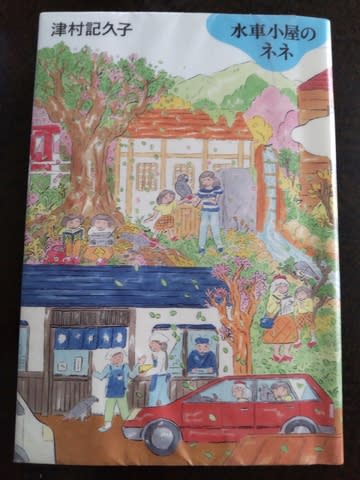

色とりどりのあたたかさに包まれた風景と登場人物の絵、優しい手触り。この表紙そのままの世界が物語には広がる。主人公の人生に40年の歳月が流れる、津村さんが手がけた最も長い小説だ。

18歳の理佐、8歳の律の姉妹は身勝手な親のもとを飛び出し、2人で生きることに決めた。出会う大人たちに助けられ、自立していく。彼女たちの真ん中にあるのがそば屋の水車小屋であり、そこにいるネネ。しゃべる鳥ヨウムだった。

理佐が働くそば屋の店主夫婦、近所の画家、律の担任の先生。みんな姉妹の事情にずかずか踏み込まず、そっと支える。

「ある人に出会って救われたといった丸抱えする人間関係には疎外感を感じるんです。複数の普通の大人がいて、みんなができる範囲で、無理せず、ちょっとずつ親切にする。『気ぃつけて暮らしや』と2人を適度にほったらかし、適度に親切にする感じです」。津村さんはそう語る。距離を保った優しさがじんわり。考えれば、ささやかな親切をいくつも受け取って、人は生きているのだろう。

姉妹は母親から十分な愛情を与えられない。「親の愛情がなくて、その人の人生は損なわれるかもしれないけれど、それがすべてではないと言いたかった」。厳しい状況で暮らし始めた律だったが、まわりの大人からの親切を受けとめ、この人生でよかったと肯定していく。それが物語の主旋律となる。

その舞台がそば粉をひく水車小屋。臼の番をしているネネの性格がふるっている。クイズを出すのが好きで、ラジオもビートルズも聞くし、いつもマイペースだ。理佐は水車小屋で得意の裁縫をし、律は友だちを連れてくる。ひとり親家庭で事情を抱える14歳の研司もやってくる。「自宅でも学校でも職場でもないサードプレース、逃げ場ですね

物語は1981年に始まり、エピローグの2021年まで、章が変わるごとに10年ずつ過ぎる。50年生きるともいわれるヨウムの寿命に合わせ、長い時間を包み込んだ小説になった。

東日本大震災の起きた11年、成長した研司は被災地へ向かう。律たちに支えられて高校に進学し、就職した会社で復興事業にかかわるのだ。研司は水車小屋から旅立つ。「水車小屋は困った時に来て、行きたいところに行く力を蓄える場所であればいいなと思った」

さまざまな人に助けられた律は「私はもらった良心でできている」と言えるようになった。そして、他者を助ける立場になった。人生は生きるに値するんだよ。そんな信頼に満ちた思いを、次の世代に届けられるようになっていた。

この小説自体が読み手にとっての逃げ場所であり、力をもらって歩き出す源のように見える。初出は1年間の新聞連載。津村さん自身、書いている間も、本ができあがってからも大勢の人に助けられたという。「生きていくことを捨てるもんじゃない。小説を通じて伝わっていたらと思います」=朝日新聞2023年6月7日掲載

![]()