純愛映画には系譜がある。

その映画のヒロインを、代々その時代を反映している、いわゆる青春(アイドル)スターが演じる、そういう映画があるのだ。

まずあげられるのは、「伊豆の踊子」(原作:川端康成)だろうか。

戦前の1933年に田中絹代と大日方傳で作成されて以来、戦後になって、2代目、美空ひばり、石浜朗。3代目、鰐淵晴子、津川雅彦。4代目、吉永小百合、高橋英樹。5代目、内藤洋子、黒沢年男。6代目、山口百恵、三浦友和のコンビと継承された。

三島由紀夫原作の「潮騒」も、あげなくてはいけない映画であろう。

初代は、1954年制作の、青山京子、久保明。以後、2代目、吉永小百合、浜田光夫。3代目、小野里みどり・朝比奈逸人。4代目、山口百恵、三浦友和。5代目、堀ちえみ、鶴見辰吾と続いた。

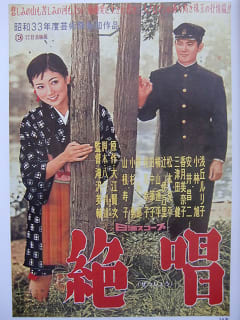

そして、「絶唱」(原作:大江賢次)を記録にとどめよう。

1958年に製作された「絶唱」(監督:滝沢英輔)は、浅丘ルリ子と小林旭の実質初コンビ主演作である。2代目は、和泉雅子と舟木一夫。3代目、山口百恵、三浦友和。

*

東京・調布市で、先日、浅丘ルリ子と小林旭の「絶唱」の映画会があった。調布には、かつて日活の撮影所があったこともあってか、「調布シネサロン」と銘打って、日活映画の映写会を毎月無料で開いている。

「絶唱」は、山陰地方の大地主の息子と山番の娘の美しくも儚い恋物語である。

当初、デビューしたての小林旭をどのように売り出そうかと迷っていた日活だが、「芸術祭参加作品」という文芸作品で、それまで主演ではないが共演のあった浅丘ルリ子とコンビを組ませた。この映画で、二人のその後花咲く絶妙なコンビの蕾を見ることができる。

学生服詰襟姿の小林旭と絣の着物姿の浅丘ルリ子は、初めての出会いのように初々しい。誰もが、こんな時期があるのだ。

印象深いのは、二人が歌う吉野木挽き唄である。

「ハアー 吉野吉野と訪ねてくればよ 吉野千本 サア 花盛りよ…」

離れ離れになっているとき、同じ時間に二人はこの唄を歌う。

すでに「女を忘れろ」(のちに映画化)などの歌の吹込みをやっていた小林旭だが、映画の中で歌ったのは、この映画が初めてではないだろうか。この「吉野木挽き唄」はレコード化されていないが、その後、映画の中で主題歌が必ずといっていいほど歌われ(日活の映画の多くがそうであった)、多くのヒット曲を生み出した。

ちなみに、2代目の舟木一夫が「絶唱」をレコード化してヒットさせている。

かつて日活映画の黄金時代は、石原裕次郎と北原三枝、小林旭と浅丘ルリ子といったコンビが存在していた。その後、浜田光夫と吉永小百合といったコンビに引き継がれるのだが、最も相性がよく印象深いのは、小林・浅丘のコンビだろう。

このコンビは、大ヒットした「渡り鳥」「流れ者」「銀座旋風児」などのシリーズで微笑ましくも哀愁を持たせた格好のコンビだったのだが、映画の中と同様二人の恋は結ばれることなく別れることとなる。

「絶唱」のラストは、結婚式と葬式が同時に行われるという何とも切ないシーンである。

青春映画の系譜は、オリジナルとなる初代のあとは、吉永小百合、山口百恵と引き継がれたのが主流のように思える。山口百恵引退のあと30年になるが、系譜となる映画が続かないのは、清純派と呼ばれるスターが誕生していないのだろうか。いや、そうとも言えまい。そのような映画(物語)が、時代に合わなくなったのだろう。

戦後の青春映画の本流に、原作者としては「青い山脈」をはじめとする石坂洋次郎の世界があった。とうに石坂文学が読まれなくなったのだから、青春の形態が変わったのだろう。

その映画のヒロインを、代々その時代を反映している、いわゆる青春(アイドル)スターが演じる、そういう映画があるのだ。

まずあげられるのは、「伊豆の踊子」(原作:川端康成)だろうか。

戦前の1933年に田中絹代と大日方傳で作成されて以来、戦後になって、2代目、美空ひばり、石浜朗。3代目、鰐淵晴子、津川雅彦。4代目、吉永小百合、高橋英樹。5代目、内藤洋子、黒沢年男。6代目、山口百恵、三浦友和のコンビと継承された。

三島由紀夫原作の「潮騒」も、あげなくてはいけない映画であろう。

初代は、1954年制作の、青山京子、久保明。以後、2代目、吉永小百合、浜田光夫。3代目、小野里みどり・朝比奈逸人。4代目、山口百恵、三浦友和。5代目、堀ちえみ、鶴見辰吾と続いた。

そして、「絶唱」(原作:大江賢次)を記録にとどめよう。

1958年に製作された「絶唱」(監督:滝沢英輔)は、浅丘ルリ子と小林旭の実質初コンビ主演作である。2代目は、和泉雅子と舟木一夫。3代目、山口百恵、三浦友和。

*

東京・調布市で、先日、浅丘ルリ子と小林旭の「絶唱」の映画会があった。調布には、かつて日活の撮影所があったこともあってか、「調布シネサロン」と銘打って、日活映画の映写会を毎月無料で開いている。

「絶唱」は、山陰地方の大地主の息子と山番の娘の美しくも儚い恋物語である。

当初、デビューしたての小林旭をどのように売り出そうかと迷っていた日活だが、「芸術祭参加作品」という文芸作品で、それまで主演ではないが共演のあった浅丘ルリ子とコンビを組ませた。この映画で、二人のその後花咲く絶妙なコンビの蕾を見ることができる。

学生服詰襟姿の小林旭と絣の着物姿の浅丘ルリ子は、初めての出会いのように初々しい。誰もが、こんな時期があるのだ。

印象深いのは、二人が歌う吉野木挽き唄である。

「ハアー 吉野吉野と訪ねてくればよ 吉野千本 サア 花盛りよ…」

離れ離れになっているとき、同じ時間に二人はこの唄を歌う。

すでに「女を忘れろ」(のちに映画化)などの歌の吹込みをやっていた小林旭だが、映画の中で歌ったのは、この映画が初めてではないだろうか。この「吉野木挽き唄」はレコード化されていないが、その後、映画の中で主題歌が必ずといっていいほど歌われ(日活の映画の多くがそうであった)、多くのヒット曲を生み出した。

ちなみに、2代目の舟木一夫が「絶唱」をレコード化してヒットさせている。

かつて日活映画の黄金時代は、石原裕次郎と北原三枝、小林旭と浅丘ルリ子といったコンビが存在していた。その後、浜田光夫と吉永小百合といったコンビに引き継がれるのだが、最も相性がよく印象深いのは、小林・浅丘のコンビだろう。

このコンビは、大ヒットした「渡り鳥」「流れ者」「銀座旋風児」などのシリーズで微笑ましくも哀愁を持たせた格好のコンビだったのだが、映画の中と同様二人の恋は結ばれることなく別れることとなる。

「絶唱」のラストは、結婚式と葬式が同時に行われるという何とも切ないシーンである。

青春映画の系譜は、オリジナルとなる初代のあとは、吉永小百合、山口百恵と引き継がれたのが主流のように思える。山口百恵引退のあと30年になるが、系譜となる映画が続かないのは、清純派と呼ばれるスターが誕生していないのだろうか。いや、そうとも言えまい。そのような映画(物語)が、時代に合わなくなったのだろう。

戦後の青春映画の本流に、原作者としては「青い山脈」をはじめとする石坂洋次郎の世界があった。とうに石坂文学が読まれなくなったのだから、青春の形態が変わったのだろう。

「青春映画の系譜となる映画が続かないのは、-(中略)- そのような映画(物語)が、時代に合わなくなったのだろう。」

一因は陳腐なストーリーの芋クサさ。シェイクスピア的な悲劇は、現代のグローバル高度資本主義、ネオリベラリズム経済体制化の格差社会、少子高齢化社会にそぐわない。現代に於ける苦悩や悲嘆の何れをも反映してはいない。

仮に山番の息子と山持ちの娘との恋愛という設定ならならば反響はどうなるのか?男は「逆玉の輿・ヒモ」と呼ばれ非難と嫉妬の対象に?

婚礼間近もしくは婚姻成立後即、貧困層ではなく富裕層側が突然死と仮定したら、その遺産を巡って修羅場と化しサスペンス&ミステリー劇場に?まず純愛物語にはなるまい。

現代は日々刻々起こりうる現実の事象に戯曲の世界が即応できていない。臭い芝居と感じる所以である。

「一杯のかけそば」の読後感想を現代の若者に求めると、“嫌な話ですね~”という言葉が大勢を占めるらしい。貧しいながら努力して子供たちは医者と銀行家になった。これが格差社会に苦悩する当世の若者には不評とのこと。

バブル崩壊・竹中ショック・リーマンショックを経た空白の20年間に、医者と銀行家は人徳を伴う誉れ高い職業から、金銭にガメツイ人品の賤しい職業へと変遷したようだ。どちらも今だに儲かる商売ではあるが。

回顧録ではなく、現代の視点で論拠を展開して行けば、このブログはもっと面白いものに成るだろうに。

映画「明日の記憶」渡辺謙・樋口可南子主演、私はこれを現代の純愛映画だと思いますが。この映画を論じたページありますか?もし未だなら、著者に是非論じて欲しい作品です。

どうぞ宜しく。

もっともなご意見です。

「明日の記憶」は、内容は知っていますが、あいにく観ておりません。

観ましたら、論じたいと思います。

怠惰なもので、あまりブログは更新しませんが、なるだけ書いていこうと思っています。

小学生低学年の頃田舎の公会堂みたいな所で、浅丘るり子さんと小林旭さんの絶唱を見ました。

子供心に可哀相な映画だったと記憶があります。帰ってくる足音を覚えています。

身分違いの恋、というのが、より切なさを引き出していたようですね。時代背景だったのでしょうか。

今は、そういう物語少なくなりました。

コメントの「一杯のかけそば」の事例にあるように、貧しい困窮生活ながらも学歴を取得し後に「守銭奴」として身を立てた。これでは当世のリアリティーに適ってはいても感動は無理。当然の如く「厭味な物語」という印象は否めません。

昔は死の影を伴う物語といえば、堀辰雄「風立ちぬ」、河野実『愛と死をみつめて』など純愛ネタは多いです。現代は医学の進歩と公衆衛生、食生活の向上によって、恋におちる若者は、そう頻繁には病死しない。その代わり過労死、格差貧困、就活失敗によるうつ状態が招く自死。これが現世の恋愛適齢期である若者を取り巻く社会のリアリティー。

「恋愛と死」を関連させると木嶋佳苗被告の事件を連想してしまうのは、私だけでありましょうか…?

小学校の時に観たというのに、よく覚えていますね。

覚えているという「帰ってくる足音」は、徴兵されて戦地へ行っていた小林旭が、戦争が終わって、小雪(浅丘ルリ子)のもとへ帰ってくるときの足音ですね。

その時小雪は危篤の病床に伏していて、親や友人たちが枕元に集まっていたのですが、「足音が聞こえる」と小雪が呟いても、誰にもその足音は聞こえない。小雪だけに聞こえていたのですね。

小雪のいる山小屋に、遠く里から旭が訪ねてくるとき、「あの人の足音が聞こえる」と呟くシーンもありました。両親には聞こえてこないので、この娘は何を言っているのだろうという顔をしていました。

日本は飽食の時代を迎え、このような純愛映画は作られなくなりましたが、韓国ドラマに引き継がれたような気がします。

「愛と死」は、恋愛物語の中核をなしているといっていいでしょうね。

どちらか片方が病気などで死んでいく「野菊の墓」(伊藤左千夫)から、交換日記集「愛と死を見つめて」を経て、近年の小説・ドラマでもしばしば見られるように、連綿と続いているようです。

外国作品でも、かつてエリック・シーガルの「ラブ・ストーリー」(映画では「ある愛の詩」)が、日本でもベストセラーになりました。

「愛と死」といえば、もう一つの極は、心中ではないでしょうか。

近松門左衛門の「曽根崎心中」から愛新覚羅彗生の「天城山心中」などを経て、近年のネット心中など、こちらは現実が物語を先取りしている感じです。

この「愛と死」が、木嶋佳苗被告の事件を連想してしまうというのは、現代の歪曲された恋愛として興味深いですね。練炭で死んだ男の思いというものを知りたいものです。恐山のイタコの口を借りてでも。