時代や年齢によって、聴く音楽が違ってくる。そして、かつて聴いて好きになった音楽は、自分のなかに静かに生息している。

それは、マルセル・プルーストが、マドレーヌを口にした途端、遠い時代を甦らせたように、ある種の音楽を耳にすると、忘れていたはずの、その時代を甦らせるのだ。

僕も、音楽の嗜好に関してはいろいろさまよったようだ。

子どものころの童謡や唱歌は別として、学生時代までは歌謡曲とアメリカンポップスだった。

社会人になって、フランスに興味が沸くと同時にシャンソンが入ってきた。

20代後半に男性雑誌で音楽担当をしたと同時に、僕の中では未開発だった洋楽のロックが、仕事関係上どっと急流のように入ってきた。

ロックの波が引いたころ、それまで良さが理解できなかったジャズが少しずつ入ってきた。

会社勤めを辞め、家で仕事をする時間が増えたら、BGMとしてクラシック音楽を流すようになった。いや、正確には、その少し前の婦人雑誌の編集者時代、モーツアルトの特集をした時、いくつかのレコード会社がモーツアルトのCD試聴盤をたくさん持って来た時からだ。あれはモーツアルト没後200年という企画だったから1990年のことだ。

それ以来クラシック音楽を聴くようになったが、もちろんそれだけを聴くわけではない。

僕は一時的に夢中になる性質なので、バリ島に行ったときはガムラン音楽を、インドに行ったときはインド映画音楽を、しょっちゅう聴いていた。たとえ1枚のCDでも、飽きるまで聴くのだ。

今はクラシック音楽をメインに、折にふれ、古い歌謡曲やシャンソンもジャズも、何でも聴く。音楽に関しては、何でも売っているデパートを歩いていて、その時ちょっと気に入ったものを手にしているような状態だ。

*

久しぶりにシャンソンを聴きに出向いた。

シャンソンを聴くと、青春を卒業しきれないでいた頃の、まだ瑞々しい精神が高揚していた時代が甦る。

「銀巴里」がなくなって久しいが、まだ銀座にはシャンソンを聴かせる店シャンソニエがいくつかある。そのなかでも、コリドー街にある「蛙たち」は、開店以来50年近くになる最も古いシャンソニエである。

蛙(カエル)はフランス語で「grenouilleグルヌイユ」。モンマルトルにあるウサギ「ラパン・アジルLapin agile」を意識したのだろうか。

日比谷から有楽町駅をかすりながらJR線のガード下を通ると、すぐに数寄屋橋に出くわす。 ここに来ると銀座に来たという感覚になる。あの「君の名は」の橋はとうの昔になくなっていて、その地の小さな公園には「太陽の塔」に似た岡本太郎の塔がたっている。

数寄屋橋から脇に入って、泰明小学校の先から新橋の方に向って首都高速沿いに連なる通りが、いわゆるコリドー街である。

その通りに並ぶ店を眺めながら歩いていくと、右手に小さな入口があり、その階段を登ると2階にその店「蛙たち」がある。この店は前から知ってはいたが、入るのは初めてである。

扉を開けて店内に入ると、左手にカウンターがあり、右手にテーブルがある。そして、奥のピアノの前の舞台を囲むようにソファーが並ぶ。東京のシャンソニエのなかでも、フランスのシャンソン・ライブ・ハウスと最も雰囲気が似ていると感じた。

まず、ピエール、クロード(蔵人)、サラさんと、フランス語の名前を付けた日本人の若手の歌手が歌い始める。そして、少しベテランの高木椋太さんが話を交えて歌い継ぐ。

若い樋口亜弓さんは、シルヴィ・ヴァルタンの「初恋の二コラ」を歌ったあと、フレンチ・ポップスと呼ばれたミッシェル・ポルナレフの「シェリーに口づけ」。そして、シャンソンらしいバルバラの「孤独」(La solitude)、エディット・ピアフの「パタン・パタン」。

シャンソンを歌う人に、若い人が育っている。だのに、聴く人に若い人が少ないのが寂しい。シャンソンは、恋を、人生を歌っているというのに。

最後は、この日のお目当ての青木FUKIさんの登場。この人は、シャンソンだけでなく、カンツォーネもラテンも歌う幅広い本格派の歌い手だ。

まず僕の好きな「サンジャンの私の恋人」を歌ってくれた。なぜか、哀愁のあるこの曲が好きだ。

そして、かつて世界の恋人と呼ばれたフリオ・イグレシアスの「抱きしめて」(アブラサメ)、青木さんのオリジナル曲である小椋桂作曲の「今が一番」と、バラエティ豊かだ。

この人の歌は、前から時々聴いていてCDも持っているが、歌にますます迫力が増したようだ。

*

「サンジャンの私の恋人」(Mon amant de Saint Jean)はリュシエンヌ・ドリールが1942年に吹き込んだ古い歌で、何人もの歌手が歌っている。原題にあるmon amantを日本語では「私の恋人」と訳してあるが、恋人という場合もあるが、正確には、amantアマンは愛人、情夫である。

マルグリット・デュラスの自伝的小説に「愛人/ラマン」があるが、このタイトルが「L'amant」である(冠詞のleがあるがeが省略されラマンとなる)。戦前のフランス占領下のインドシナが舞台で、そこに住んでいたフランス人少女が、現地の中国人の愛人になる話で、1992年に映画化もされた。美しい映像の映画だった。

僕は青木さんに、僕たちはアマンの関係だね、と秘かな願望を込めて冗談を言うが、青木さんはそれを笑って受け流してくれるおおらかな人だ。

サンジャンとは僕はずっと町か村の名前だと思っていたが、フランス各地にて夏至当日に行われる「聖ヨハネ祭」のことで、歌はその時出会った男への恋心を歌ったものである。

「サンジャンの私の恋人」は古い有名な歌だが、僕がこの歌を知ったのは、試写会で観たフランソワ・トリュフォーの映画「終電車」( Le dernier métro、1981年) のなかでだった。

「……あの腕に抱かれれば、誰だってそれっきりよ

あの眼差しに見つめられた時から、もうあたしはあの人のもの……」

画面からその歌が流れたとき、僕は雷に打たれた“一目惚れ”のように、胸が熱くなった。カトリーヌ・ドヌーヴとジェラール・ドパルデューの演じる映画の物語にではない。歌に、である。暗闇のなかで、僕は忘れないように、夢中でスクリーンの字幕の歌詞をパンフレットの裏に書きなぞっていた。

また、2001年にフランスを旅していた時、列車でワインで有名なボルドーに着いた。その時、ボルドーの駅がサンジャン駅という名前だったので、それだけで僕は胸が高鳴った。

それにしても、ヨーロッパには、どうしてこういう洒落た駅名があるんだろう。ヴェネツィアの表玄関は、サンタ・ルチーア駅だし。この駅を降りて、目の前の海に浮かぶ舟を見ただけで「サンタルチア……」と歌いたくなったものだ。

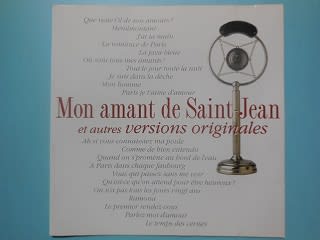

僕が「サンジャンの私の恋人」が好きだと知ったフランスに住んでいる知人が、オリジナル曲を集めたCDを買ってきてくれたこともあった。(写真)

このなかに、リュシエンヌ・ドリールとは別にジャーヌ・シャカンという女性が歌う、同じ歌だが題名が「Mon costaud de Saint Jean」というのも入っている。なぜか「愛人amant」に代えて、「頑強な人costaud」となっている。

サンジャンの余韻をかみしめて、銀座のグルヌイユをあとにした。周りの風景には、かつての熱い心の空気が漂っているかのように感じた。

時折、膨大な古い記憶が埋まっている脳に刺激を与えないといけない。そうしないと、脳の中の記憶も、楼蘭の都のように次第に砂漠の中に消滅していく運命にあるのだ。

つかのまであれ、人には、若さを維持し、甦らせるスイッチが必要だ。その一つが音楽といえる。

それは、マルセル・プルーストが、マドレーヌを口にした途端、遠い時代を甦らせたように、ある種の音楽を耳にすると、忘れていたはずの、その時代を甦らせるのだ。

僕も、音楽の嗜好に関してはいろいろさまよったようだ。

子どものころの童謡や唱歌は別として、学生時代までは歌謡曲とアメリカンポップスだった。

社会人になって、フランスに興味が沸くと同時にシャンソンが入ってきた。

20代後半に男性雑誌で音楽担当をしたと同時に、僕の中では未開発だった洋楽のロックが、仕事関係上どっと急流のように入ってきた。

ロックの波が引いたころ、それまで良さが理解できなかったジャズが少しずつ入ってきた。

会社勤めを辞め、家で仕事をする時間が増えたら、BGMとしてクラシック音楽を流すようになった。いや、正確には、その少し前の婦人雑誌の編集者時代、モーツアルトの特集をした時、いくつかのレコード会社がモーツアルトのCD試聴盤をたくさん持って来た時からだ。あれはモーツアルト没後200年という企画だったから1990年のことだ。

それ以来クラシック音楽を聴くようになったが、もちろんそれだけを聴くわけではない。

僕は一時的に夢中になる性質なので、バリ島に行ったときはガムラン音楽を、インドに行ったときはインド映画音楽を、しょっちゅう聴いていた。たとえ1枚のCDでも、飽きるまで聴くのだ。

今はクラシック音楽をメインに、折にふれ、古い歌謡曲やシャンソンもジャズも、何でも聴く。音楽に関しては、何でも売っているデパートを歩いていて、その時ちょっと気に入ったものを手にしているような状態だ。

*

久しぶりにシャンソンを聴きに出向いた。

シャンソンを聴くと、青春を卒業しきれないでいた頃の、まだ瑞々しい精神が高揚していた時代が甦る。

「銀巴里」がなくなって久しいが、まだ銀座にはシャンソンを聴かせる店シャンソニエがいくつかある。そのなかでも、コリドー街にある「蛙たち」は、開店以来50年近くになる最も古いシャンソニエである。

蛙(カエル)はフランス語で「grenouilleグルヌイユ」。モンマルトルにあるウサギ「ラパン・アジルLapin agile」を意識したのだろうか。

日比谷から有楽町駅をかすりながらJR線のガード下を通ると、すぐに数寄屋橋に出くわす。 ここに来ると銀座に来たという感覚になる。あの「君の名は」の橋はとうの昔になくなっていて、その地の小さな公園には「太陽の塔」に似た岡本太郎の塔がたっている。

数寄屋橋から脇に入って、泰明小学校の先から新橋の方に向って首都高速沿いに連なる通りが、いわゆるコリドー街である。

その通りに並ぶ店を眺めながら歩いていくと、右手に小さな入口があり、その階段を登ると2階にその店「蛙たち」がある。この店は前から知ってはいたが、入るのは初めてである。

扉を開けて店内に入ると、左手にカウンターがあり、右手にテーブルがある。そして、奥のピアノの前の舞台を囲むようにソファーが並ぶ。東京のシャンソニエのなかでも、フランスのシャンソン・ライブ・ハウスと最も雰囲気が似ていると感じた。

まず、ピエール、クロード(蔵人)、サラさんと、フランス語の名前を付けた日本人の若手の歌手が歌い始める。そして、少しベテランの高木椋太さんが話を交えて歌い継ぐ。

若い樋口亜弓さんは、シルヴィ・ヴァルタンの「初恋の二コラ」を歌ったあと、フレンチ・ポップスと呼ばれたミッシェル・ポルナレフの「シェリーに口づけ」。そして、シャンソンらしいバルバラの「孤独」(La solitude)、エディット・ピアフの「パタン・パタン」。

シャンソンを歌う人に、若い人が育っている。だのに、聴く人に若い人が少ないのが寂しい。シャンソンは、恋を、人生を歌っているというのに。

最後は、この日のお目当ての青木FUKIさんの登場。この人は、シャンソンだけでなく、カンツォーネもラテンも歌う幅広い本格派の歌い手だ。

まず僕の好きな「サンジャンの私の恋人」を歌ってくれた。なぜか、哀愁のあるこの曲が好きだ。

そして、かつて世界の恋人と呼ばれたフリオ・イグレシアスの「抱きしめて」(アブラサメ)、青木さんのオリジナル曲である小椋桂作曲の「今が一番」と、バラエティ豊かだ。

この人の歌は、前から時々聴いていてCDも持っているが、歌にますます迫力が増したようだ。

*

「サンジャンの私の恋人」(Mon amant de Saint Jean)はリュシエンヌ・ドリールが1942年に吹き込んだ古い歌で、何人もの歌手が歌っている。原題にあるmon amantを日本語では「私の恋人」と訳してあるが、恋人という場合もあるが、正確には、amantアマンは愛人、情夫である。

マルグリット・デュラスの自伝的小説に「愛人/ラマン」があるが、このタイトルが「L'amant」である(冠詞のleがあるがeが省略されラマンとなる)。戦前のフランス占領下のインドシナが舞台で、そこに住んでいたフランス人少女が、現地の中国人の愛人になる話で、1992年に映画化もされた。美しい映像の映画だった。

僕は青木さんに、僕たちはアマンの関係だね、と秘かな願望を込めて冗談を言うが、青木さんはそれを笑って受け流してくれるおおらかな人だ。

サンジャンとは僕はずっと町か村の名前だと思っていたが、フランス各地にて夏至当日に行われる「聖ヨハネ祭」のことで、歌はその時出会った男への恋心を歌ったものである。

「サンジャンの私の恋人」は古い有名な歌だが、僕がこの歌を知ったのは、試写会で観たフランソワ・トリュフォーの映画「終電車」( Le dernier métro、1981年) のなかでだった。

「……あの腕に抱かれれば、誰だってそれっきりよ

あの眼差しに見つめられた時から、もうあたしはあの人のもの……」

画面からその歌が流れたとき、僕は雷に打たれた“一目惚れ”のように、胸が熱くなった。カトリーヌ・ドヌーヴとジェラール・ドパルデューの演じる映画の物語にではない。歌に、である。暗闇のなかで、僕は忘れないように、夢中でスクリーンの字幕の歌詞をパンフレットの裏に書きなぞっていた。

また、2001年にフランスを旅していた時、列車でワインで有名なボルドーに着いた。その時、ボルドーの駅がサンジャン駅という名前だったので、それだけで僕は胸が高鳴った。

それにしても、ヨーロッパには、どうしてこういう洒落た駅名があるんだろう。ヴェネツィアの表玄関は、サンタ・ルチーア駅だし。この駅を降りて、目の前の海に浮かぶ舟を見ただけで「サンタルチア……」と歌いたくなったものだ。

僕が「サンジャンの私の恋人」が好きだと知ったフランスに住んでいる知人が、オリジナル曲を集めたCDを買ってきてくれたこともあった。(写真)

このなかに、リュシエンヌ・ドリールとは別にジャーヌ・シャカンという女性が歌う、同じ歌だが題名が「Mon costaud de Saint Jean」というのも入っている。なぜか「愛人amant」に代えて、「頑強な人costaud」となっている。

サンジャンの余韻をかみしめて、銀座のグルヌイユをあとにした。周りの風景には、かつての熱い心の空気が漂っているかのように感じた。

時折、膨大な古い記憶が埋まっている脳に刺激を与えないといけない。そうしないと、脳の中の記憶も、楼蘭の都のように次第に砂漠の中に消滅していく運命にあるのだ。

つかのまであれ、人には、若さを維持し、甦らせるスイッチが必要だ。その一つが音楽といえる。

10/30の草月ホール今から楽しみにしております。

プログラムにはありませんでしたが、

是非 サンジャンの私の恋人

歌ってください。