エマニュエル・トッドの「西洋の敗北」(文藝春秋刊)を読み、それに関連してアメリカについての個人的な想いを書き始めていたら、本題とは違った方向へ行ってしまった。

私の場合よくあることだが、流れに任せて書いている。

*憧れのアメリカ

戦後の民主主義の時代に育った私の少年時代は、アメリカは輝いていた。

私たち、少年たちにとってのヒーローは、漫画や映画のなかの“ターザン”や“スーパーマン”だった。西部劇のカウボーイも格好良かった。

日本にテレビが普及したのは1950年代の後半からで、それでも最初のころはテレビのある家は滅多になかった。1959(昭和34)年4月、当時の皇太子(現上皇)のご成婚の実況中継を、わが家にはテレビがなかったので近所の親類の家に見にいった。

映画やテレビのなかで見るアメリカは、絵本にあるような庭のあるきれいな三角屋根の家で、家のなかはすでに冷蔵庫や洗濯機、テレビといった電化製品が並んでいて、広い道の玄関わきには車(自動車)さえ置いてある。

家族はイスとテーブルで食事をし(当然のことだが)、何でも知っている陽気なパパと少しうるさいが楽しいママがいる一家のもめごとや些細な事件は、いつも楽しそうであった。

画面の向こうの家庭から見えるアメリカという国は、遠い別世界であった。

一方、木造の狭いあばら家で、丸い卓袱台(ちゃぶだい)でせいぜい煮魚と味噌汁ぐらいの食卓の当時のわが家とは比べることすら思いもしない、海の向こうのアメリカは豊かな国だった。

実際、戦後(第2次世界大戦後)、アメリカは自他ともに認める自由で民主主義の先頭を走っている大らかな国といえた。少なからず、憧れを持たせる国であった。

1957(昭和32)年のソビエト連邦による人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げは、全世界を驚愕させた。

まだ小学生だった私は、人間が打ち上げた尾を付けたような丸い球が宇宙まで飛んで行き、それが地球を周っているということに、驚きと共に感動し、しばらく空を見上げていたものだった。年をとり、徒(いたずら)に長く生きた私の人生のなかでも、最も衝撃を受けた出来事だったと言えるかもしれない。

世界のトップを走っていたアメリカは「スプートニク・ショック」となって、あらゆる場面でソ連(ソビエト連邦のちロシア)と覇権争いをするようになっていった。

*初めての文通

1950年代末、九州の田舎でのこと。

中学に入ったとき、授業科目に「英語」が加わった。教科書は「ジャック・アンド・ベティ、JACK AND BETTY」である。

「 I am a boy. I am Jack Jones. You are a girl. You are Betty Smith. 」 こんな文で始まった。

それで、通い始めた寺小屋のような塾の先生の勧めで、英語の勉強の手助けにもなるだろうと、アメリカの同じぐらいの年齢の女の子(中学生)と文通をすることにした。

私は、ウキウキした気持ちで手紙を送ることにした。英文など書けるわけがないので、文は先生に書いてもらった。

ほどなくして、返事の手紙が届いた。相手の女性はアメリカのオクラホマ州の同じ年齢の少女であった。オクラホマ州がどこにあるかは知らなかったが、海の向こうのアメリカから来た手紙に心躍った。

手紙のなかには、3人姉妹ということで、3人のポートレート写真が同封されていた。写真のなかの彼女たちは、キレイにおめかししていてニコッと笑っている。そのなかで、愛嬌はありそうだが丸顔で眼鏡をかけた“ベティちゃん”みたいな次女が手紙の相手だった。

手紙の文は先生が訳してくれたのだが、そのなかで私の写真を送ってくれと書いてあった。

私は困った。写真機など持っていない。写真といえばクラスで並んでとった卒業写真ぐらいで、ちゃんとした写真などない。個人の写真であるのは、子どものときのもので、最近のといえば近所の畑の前で弟と並んで撮った写真が1枚あるぐらいである。それも、袖丈の短くなった学生服に学生帽子といういでたちである。

しかし、その後のいきさつが霧のなかである。

文通はそれきりだったことを思えば、私が気後れして手紙を書かなかったのか、あるいは相手からの返事がこなかったのかもしれない。自分に英語の実力がないとはいえ、英文を塾の先生に丸投げするのが、内心腑に落ちない思いも多少あった。

それ以後、私のアメリカ少女との文通の気持ちは消え去り、塾もほどなくやめてしまった。

その頃、たぶん全国的にと思うが、海外との文通がちょっとしたブームであった。日本がやっと海外に目を向ける余裕が出てきたのか、中・高校生の間の切手ブームも関係がないとも言えないだろう。海外の切手は珍しかった。そして私も切手少年であった。

当時、私の周りの友人の間で海外文通は話題にはのぼったが、長く続けているという人間はいなかった。みんな、私みたいに挫折したか、一歩を踏みださなかったのだろう。

文通を続けていれば、その後アメリカに対する関心も変わり、私の英語も少しはましになったかもしれない。

当時、アメリカとの文通を案内していた、手書きのガリ版刷りでホチキス(ステープラー)で留めた十数ページの小雑誌「エンゼルANGEL」を手にしたとき、急に世界(アメリカ)が近くなったような気持になった。

それは、何人かの個人が国際親善協会(門司市)という名で発行している、手作りの小雑誌である。あと書きに、希望は月刊だが、できれば2か月に1回、あるいは季刊にしたいと言い訳気味に書かれていた。不定期刊で市販されているのではなく、会費によって賄われているようだ。塾の先生が会員だったのかもしれない。

内容は、可愛いイラスト交じりで、海外への郵便料金、アメリカへの手紙の書き方などが紹介されていた。興味深いのは、郵便料金の項で、「琉球」が別項目で扱われていることだ。「沖縄」がまだ日本に復帰していなくて、ドル扱いだったのだ。

実は、今でもその手書きのガリ版刷りの小雑誌は保管している。(写真)

中学の時のアメリカ少女との“かりそめの文通”は、私の初めての海外とのささやかな接触だった。

*花はどこへ行った Where have all the flowers gone?

長じて、1960年代後半のこと。

ラジオの深夜放送からは、アメリカのポップスやフォークが流れていた。

「夢のカリフォルニア California Dreamin'」(ママス&パパス)は、アメリカの西海岸カリフォルニアに夢を抱かせた。

「花のサンフランシスコ San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)」(スコット・マッケンジー)は、サンフランシスコに行く時は髪に花飾りをつけていくようにと歌った。

アメリカの60年代後半は、ベトナム戦争抜きでは語れないだろう。この激しさを増す戦争に反対する運動として起こったのが「武器ではなく花を」、「愛と平和」をスローガンにした「フラワー・ムーブメント」だった。

このフラワー・ムーブメントは、歌だけでなくファッションやサイケデリック・アート(美術)など多くの分野で世界に影響を与え、サブカルチャーの花を咲かせた。

後に親しくなった音楽評論家(翻訳家)は、当時、夢のカリフォルニアに憧れてサンフランシスコに留学した。

依然アメリカは輝いていたし、世界に影響を与え続けていた。

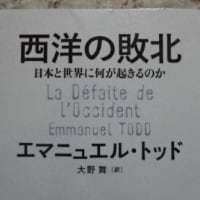

*アーカイブス――エマニュエル・トッド

混迷する国際情勢に関する発言・発信において、近年注目されているフランス人の歴史・人類学者のエマニュエル・トッドである。

最新作「西洋の敗北」は次回にするとして、参考までに、当ブログにおけるエマニュエル・トッド関連記事は以下の通り。

・「今の世界は、「第三次世界大戦はもう始まっている」のか?」(2022-09-22)

https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/460823bdfcdac29864fe0d5f6c5dbf9a

・西洋の没落「トッド人類史入門」(2023-10-14)

https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/c96708f0dceb619cc99574f786a513f4

私の場合よくあることだが、流れに任せて書いている。

*憧れのアメリカ

戦後の民主主義の時代に育った私の少年時代は、アメリカは輝いていた。

私たち、少年たちにとってのヒーローは、漫画や映画のなかの“ターザン”や“スーパーマン”だった。西部劇のカウボーイも格好良かった。

日本にテレビが普及したのは1950年代の後半からで、それでも最初のころはテレビのある家は滅多になかった。1959(昭和34)年4月、当時の皇太子(現上皇)のご成婚の実況中継を、わが家にはテレビがなかったので近所の親類の家に見にいった。

映画やテレビのなかで見るアメリカは、絵本にあるような庭のあるきれいな三角屋根の家で、家のなかはすでに冷蔵庫や洗濯機、テレビといった電化製品が並んでいて、広い道の玄関わきには車(自動車)さえ置いてある。

家族はイスとテーブルで食事をし(当然のことだが)、何でも知っている陽気なパパと少しうるさいが楽しいママがいる一家のもめごとや些細な事件は、いつも楽しそうであった。

画面の向こうの家庭から見えるアメリカという国は、遠い別世界であった。

一方、木造の狭いあばら家で、丸い卓袱台(ちゃぶだい)でせいぜい煮魚と味噌汁ぐらいの食卓の当時のわが家とは比べることすら思いもしない、海の向こうのアメリカは豊かな国だった。

実際、戦後(第2次世界大戦後)、アメリカは自他ともに認める自由で民主主義の先頭を走っている大らかな国といえた。少なからず、憧れを持たせる国であった。

1957(昭和32)年のソビエト連邦による人工衛星「スプートニク1号」の打ち上げは、全世界を驚愕させた。

まだ小学生だった私は、人間が打ち上げた尾を付けたような丸い球が宇宙まで飛んで行き、それが地球を周っているということに、驚きと共に感動し、しばらく空を見上げていたものだった。年をとり、徒(いたずら)に長く生きた私の人生のなかでも、最も衝撃を受けた出来事だったと言えるかもしれない。

世界のトップを走っていたアメリカは「スプートニク・ショック」となって、あらゆる場面でソ連(ソビエト連邦のちロシア)と覇権争いをするようになっていった。

*初めての文通

1950年代末、九州の田舎でのこと。

中学に入ったとき、授業科目に「英語」が加わった。教科書は「ジャック・アンド・ベティ、JACK AND BETTY」である。

「 I am a boy. I am Jack Jones. You are a girl. You are Betty Smith. 」 こんな文で始まった。

それで、通い始めた寺小屋のような塾の先生の勧めで、英語の勉強の手助けにもなるだろうと、アメリカの同じぐらいの年齢の女の子(中学生)と文通をすることにした。

私は、ウキウキした気持ちで手紙を送ることにした。英文など書けるわけがないので、文は先生に書いてもらった。

ほどなくして、返事の手紙が届いた。相手の女性はアメリカのオクラホマ州の同じ年齢の少女であった。オクラホマ州がどこにあるかは知らなかったが、海の向こうのアメリカから来た手紙に心躍った。

手紙のなかには、3人姉妹ということで、3人のポートレート写真が同封されていた。写真のなかの彼女たちは、キレイにおめかししていてニコッと笑っている。そのなかで、愛嬌はありそうだが丸顔で眼鏡をかけた“ベティちゃん”みたいな次女が手紙の相手だった。

手紙の文は先生が訳してくれたのだが、そのなかで私の写真を送ってくれと書いてあった。

私は困った。写真機など持っていない。写真といえばクラスで並んでとった卒業写真ぐらいで、ちゃんとした写真などない。個人の写真であるのは、子どものときのもので、最近のといえば近所の畑の前で弟と並んで撮った写真が1枚あるぐらいである。それも、袖丈の短くなった学生服に学生帽子といういでたちである。

しかし、その後のいきさつが霧のなかである。

文通はそれきりだったことを思えば、私が気後れして手紙を書かなかったのか、あるいは相手からの返事がこなかったのかもしれない。自分に英語の実力がないとはいえ、英文を塾の先生に丸投げするのが、内心腑に落ちない思いも多少あった。

それ以後、私のアメリカ少女との文通の気持ちは消え去り、塾もほどなくやめてしまった。

その頃、たぶん全国的にと思うが、海外との文通がちょっとしたブームであった。日本がやっと海外に目を向ける余裕が出てきたのか、中・高校生の間の切手ブームも関係がないとも言えないだろう。海外の切手は珍しかった。そして私も切手少年であった。

当時、私の周りの友人の間で海外文通は話題にはのぼったが、長く続けているという人間はいなかった。みんな、私みたいに挫折したか、一歩を踏みださなかったのだろう。

文通を続けていれば、その後アメリカに対する関心も変わり、私の英語も少しはましになったかもしれない。

当時、アメリカとの文通を案内していた、手書きのガリ版刷りでホチキス(ステープラー)で留めた十数ページの小雑誌「エンゼルANGEL」を手にしたとき、急に世界(アメリカ)が近くなったような気持になった。

それは、何人かの個人が国際親善協会(門司市)という名で発行している、手作りの小雑誌である。あと書きに、希望は月刊だが、できれば2か月に1回、あるいは季刊にしたいと言い訳気味に書かれていた。不定期刊で市販されているのではなく、会費によって賄われているようだ。塾の先生が会員だったのかもしれない。

内容は、可愛いイラスト交じりで、海外への郵便料金、アメリカへの手紙の書き方などが紹介されていた。興味深いのは、郵便料金の項で、「琉球」が別項目で扱われていることだ。「沖縄」がまだ日本に復帰していなくて、ドル扱いだったのだ。

実は、今でもその手書きのガリ版刷りの小雑誌は保管している。(写真)

中学の時のアメリカ少女との“かりそめの文通”は、私の初めての海外とのささやかな接触だった。

*花はどこへ行った Where have all the flowers gone?

長じて、1960年代後半のこと。

ラジオの深夜放送からは、アメリカのポップスやフォークが流れていた。

「夢のカリフォルニア California Dreamin'」(ママス&パパス)は、アメリカの西海岸カリフォルニアに夢を抱かせた。

「花のサンフランシスコ San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair)」(スコット・マッケンジー)は、サンフランシスコに行く時は髪に花飾りをつけていくようにと歌った。

アメリカの60年代後半は、ベトナム戦争抜きでは語れないだろう。この激しさを増す戦争に反対する運動として起こったのが「武器ではなく花を」、「愛と平和」をスローガンにした「フラワー・ムーブメント」だった。

このフラワー・ムーブメントは、歌だけでなくファッションやサイケデリック・アート(美術)など多くの分野で世界に影響を与え、サブカルチャーの花を咲かせた。

後に親しくなった音楽評論家(翻訳家)は、当時、夢のカリフォルニアに憧れてサンフランシスコに留学した。

依然アメリカは輝いていたし、世界に影響を与え続けていた。

*アーカイブス――エマニュエル・トッド

混迷する国際情勢に関する発言・発信において、近年注目されているフランス人の歴史・人類学者のエマニュエル・トッドである。

最新作「西洋の敗北」は次回にするとして、参考までに、当ブログにおけるエマニュエル・トッド関連記事は以下の通り。

・「今の世界は、「第三次世界大戦はもう始まっている」のか?」(2022-09-22)

https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/460823bdfcdac29864fe0d5f6c5dbf9a

・西洋の没落「トッド人類史入門」(2023-10-14)

https://blog.goo.ne.jp/ocadeau3/e/c96708f0dceb619cc99574f786a513f4

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます