先日の記事、

《そこに七冠があるから》にいろいろコメントいただきました。

ssayさん、英さん、轟さん、ありがとうございました。

将棋世界3月号に、羽生二冠に関する記事いろいろありました。

本人へのインタビューの他に、鈴木大介八段と勝又清和六段の「進化する羽生将棋」という対談が載っていて、羽生のモチベーションについて語っています。

****************************************

「大切なのはモチベーション」

要は、羽生は、前例のない局面における指し手。

事前研究が及ばない世界。

わざわざ好んでそうした混沌とした局面に飛び込んでいく。

そして、飛び込むわりには恐ろしく正確。

勝又『以前、数学者という職業の人は周囲の人から「大変ですね」と言われてもピンとこない、何故なら当人にとっては遊んでいるにすぎないから、という話を聞いたことがあるんですよ。

それって、少し羽生さんに通じるものがあるなと思いました。羽生さんも考えること自体が楽しくて仕方がないのではないか、と。』

鈴木『プロ棋士が一番恐れるのはモチベーションが下がること、誰しもそう感じていると思います。もし将棋を指すことが楽しくなくなったらそれは相当につらいことになる。それ以外は例え負けることであってもそれほど大したことはない、と思います。』

勝又『羽生さんが好んで際どい変化に飛び込むのも、高いモチベーションを維持するためと考えればわかる気もします。』

鈴木『最も将棋を勝ってる人は最も将棋を楽しんでいる人なのかもしませんね。』

*************************************

これを読むと、確かに英さんのおっしゃるように↓、7冠がどうこうとか、棋界がどうこうとか、でなく、彼があれだけ強いのは単に将棋を楽しむ才能ということなのかもしれませんね。

英さんのコメント。

--------------------------------------

彼は将棋が好きなのです。もちろん棋士すべてが将棋を好きだとは思いますが、彼は将棋が好きなのです。

<中略>

そんな感じで、ふと気がついたら全冠に手が届きそうになっていた。それならば狙ってみようと。→『そこに七冠があるから』になったのでは。

<中略>

羽生二冠がずっとトップにいるのは、将棋を面白いと感じ楽しんでいるからだと思います。

-------------------------------------

そして、轟さんのコメント。

------------------------------------

『才能とは努力を継続できる力』

この言葉はおそらく将棋が楽しくて仕方がない人からは出てこない。

-----------------------------------

努力を継続できる力の源泉は、難解だから、どうやってもわからないから、(それを解明しようとするのは)楽しいし、面白い。

凄まじい「好きの力」の成せる技ということなのでしょう。

ssayさんのコメント。

-----------------------------------

羽生さんはもう、将棋界以外のところからモチベーションを持って来なければどうしようもないところまで来てしまったのかも知れません。そして、すでに、それをどこからか持ってきているのかも・・・。

-----------------------------------

将棋というものが好きで仕方ない、というところから、将棋を解明するには、将棋以外の社会の事象や哲学みたいなものまで、連関して考えざるを得なくなっている。そこまで俯瞰して考えると、さらに将棋の面白さが増してくる。

ほんと、いい意味での好循環ができているからに違いありません。

対局

未知の領域に踏み込む

苦しむ・振り絞る

将棋の奥深さを知ることになる

将棋がますます好きになる

さらに奥を知りたくなる

研究する

対局

未知の領域に

、と。

ここで、梅田望夫さんのこの本。

第三章「高速道路」と「けものみち」で、羽生二冠、そして、

遠山四段のことが詳しく出ています。

--------------------------------------

アントレプレナーシップの真髄とは、

「自分の頭で考え続け、どんなことがあっても絶対にあきらめない」、ということに尽きる。

「勝った者」とは、「勝つまでやった者」なのだ。

手探りで困難に立ち向かうマドルスルー(泥の中を通り抜ける)のプロセス自体を、心が楽しんでいなければならない。

「できるから」ではなく、「好きだから」でなくては長続きしない。

だからこそ。対象をどれだけ愛せるか、どれだけ好きなのか、という「好きなことのすさまじさ」の度合いが競争力の源泉になる。

アップル創業者のスティーブ・ジョブズの言葉、

「The only way to do great work is to love what you do.」

(偉大な仕事をする唯一の方法は、あなたがすることを愛することだ。)

------------------------------------

つまり、

『どんだけ~?』ということ。

7冠というものが具体的に目の前に現れたことにより、

羽生はより将棋が好きになった。楽しくなった。

好きの凄まじさが、余計に増した、ってことも言えるのではないでしょうか。

確かに命を賭けてまで、獲らなけりゃいけない、獲りたい、ということでなく、命を賭けたいほどに、好きでたまらなくなった、ということでしょうか。

混沌を楽しむ力、梅田さんの言う「けものみち力」。

どんどん道のない森の中に踏み込んで行き、新たな足跡を残していく羽生。

自分は研究者というタイプでもない、と本人は言ってるので、単なる探究心や好奇心だけではない。

多分、この心理や現実は、羽生ならではのもの。

研究者とか、芸術家とか、そういう尺度では測れないもの。

羽生力(はぶりょく)、というしかないような「けものみち力」が、さらに羽生を進化させている。

将棋と言う範疇から飛びぬけた巨大な「けものみち力」が、羽生をどんどん未知の世界に誘っている。

そんな観点で、今日明日の

王将戦第四局も含め、羽生の一局一局の将棋を味わうと、

たまらなくワクワクしてくるものを感じてしまいます。

いちかわ星野道夫展

いちかわ星野道夫展 です。

です。

いちかわ星野道夫展

いちかわ星野道夫展 です。

です。

こちらで頼めますよ。

こちらで頼めますよ。

↓

↓

未知の領域に踏み込む

未知の領域に踏み込む

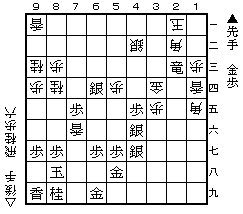

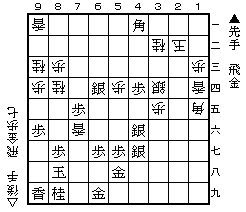

三浦八段の観戦記の中で、三浦八段の紹介が載ってました。

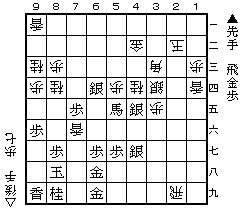

三浦八段の観戦記の中で、三浦八段の紹介が載ってました。 2、3筋で攻撃を仕掛けていて、ここを制圧するのが肝心と思っていたら、

2、3筋で攻撃を仕掛けていて、ここを制圧するのが肝心と思っていたら、