5月9日

私には、かかわりのないことだが、長い連休がようやく終わった。

その間、同じ町にある小さなスーパーに、食品の買い出しに行く以外、どこにも出かけなかった。

それは昔から続く、私のかたくなな習慣の一つなのだが。

つまり簡単に言えば、混雑している所に行くのが、イヤなだけである。

東京で働いていたころも、むしろこの連休を外して、その前後に休みを取って出かけていたくらいであり、今にして思えば、一緒に暮らしていた相手を、連休の時期にはどこにも連れて行ってやれずに、申し訳なかったと思うほどなのだ。

これもまた私の、情けないともいえる性分の一つだともいえるのだが。

あえて、混雑の人ごみの中に居たくはないのだ。

どうしても必要なとき以外には、群れの中に居たいとは思はないのだ。

それは逆に言えば、強い孤独感に襲われたことがないということでもある。

あの若き日の、オーストラリア旅行の時も、危険な恐怖感は常に付きまとっていたが、灼熱の砂漠の中をひとりバイクで走っていた時も、バイクの傍に張った夜のテントの中でも、ひとりきりで寂しいという感じはしなかったのだ。

それはまた、北海道に住みついて、日高山脈の山々を、単独行でテント泊を続けていた時も、ヒグマの恐怖はあったけれども、耐え難い孤独感などを感じることはなかったのだ。

私は何も、ひとりでいることを勧めるつもりも、自慢するつもりもない。

むしろ、私みたいな人間は例外であって、会社に家庭に毎日忙しく過ごしている人たちにとっては、最大10連休にもなるこの5月の連休を、毎年楽しみにしていたという人がほとんどだろう。

つまり、人は自分の置かれた状況に応じて、それぞれに適応して、楽しめばいいのだ。

例え、悪い状況下でも、今あることに慣れてつらいことを忘れ、次なる段階に向うべきなのだ。

変えることができない今の状況を、満たされている他人と比べても、何になるというのか。

自ら努力しない、指をくわえてのただの憧れは、何も生み出さないし、いかに空しいものであることか。

そんな状況に陥ってしまうくらいなら、むしろ今の状況に慣れるようにして、そこから出発して新たに苦労するとしても、一刻も早く別な喜びを見つけ出したほうがましだ。

今ある不幸や不運を、いつまでも引きずっていても仕方ないことだ。誰も助けてはくれないのだから。

今ある環境に早く慣れて、新たに進むべき道を選びだし、そこから自分の愉しみを見つけること、それが心満たされる、自分だけの幸せにつながるのではないのか・・・と自分に言い聞かせるのだ。

不安な状況には、なるべく早く慣れること。

そして、自分の及ばない憧れはあきらめること。

さらに、他人と比べない自分だけの喜びを見つけること。

つまりそれらのことは、前にもここで書いたことがあることだが、時々、私の頭の中で繰り返される言葉にもなっている。

つまり、これらの言葉は、サン=テグジュペリの『星の王子さま』の中でのキツネの言葉、”please…tame me! ”ぼくに慣れて!”というフレーズと、『別冊NHK100分で名著』の中で島田雅彦氏が言っていた話、”幸せとは断念ののちの悟りである”という言葉と、尾崎一雄の短編『虫も樹も』からの、”少しは不便でもいいから、もっとのんびりさせておいてもらいたい”、という一節からきているものではあるのだが。

というわけで、長い連休の間、私は三度ほど、家の周りの長距離散歩を楽しんできただけだったが。

それは、晴天と新緑の ”風薫(かお)る” 5月にふさわしい外歩きだった。

(写真上、植え込みのツツジと新緑の山)

それなのに、いつまでたっても、ウクライナの今世紀に入って最悪の、戦争虐殺は終わる気配を見せないし、情けないことに、国際社会も宗教も解決策を見出すことはできないのだ。

そして、この理不尽な戦争によってわかってきたことは、おそらくは、これからも同じようなことが起こりうるだろうということと、これによって世界の将来に、人類の行く末に、暗雲が立ち込めるようにもなってきたのだということ。

さらには日本国内でも、私の第二の故郷でもある北海道は知床で、信じがたい遊覧船運行会社の前時代的経営によって、26人もの死者不明者を出すに至った大惨事が起きている・・・。

ただ不謹慎なことに、私は一方では、TVニュースで映し出される知床半島の海岸線部分よりは、その後ろに高く連なる、まだ残雪豊かな知床の山々へと目が行ってしまうのだ・・・山好きの習性で申し訳ないが。

その羅臼岳(1661m)には、これまでに三回ほど登っているが、その先に連なる硫黄山へのテント泊縦走では、途中の三ッ峰などのお花畑や、固有種のシレトコスミレなどの花々の思い出がよみがえってくる。

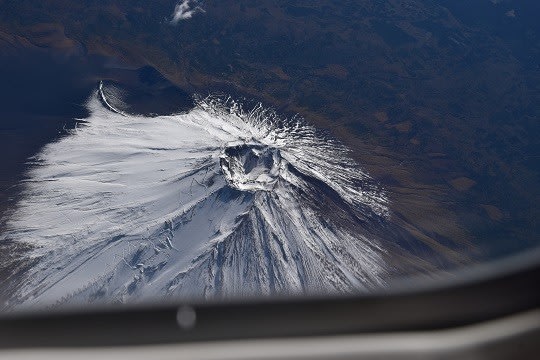

さらに思うのは、のびやかな高原状の溶岩台地と美しい池の景観が目に浮かんでくる、あの木曽の御嶽山(おんたけさん、3067m)のことであり、私が登ったすぐ翌年に、死者不明者63人を出すことになる大噴火災害が起きているのだ・・・。

私たちが生きているということは、生きるという生き物の本能と、その過程における偶然と幸運の結果でしかないのだろうか・・・。

いつもの寝る前の読書として、久しぶりに、今から6年前の『文芸春秋』誌の特集記事「88人の最期の言葉」を読んでみて(文庫本になっていないのが不思議なくらいの88人それぞれの意味深い言葉なのだが)、再びしみじみとした感慨が湧き上がってきた。

それは、私が半年ほど前に悪性腫瘍手術を受けた後だから、余計にそう思ったのかもしれないのだが。

その中でも以下にあげる言葉は、当時の是非もない緊迫感が伝わってきて涙を誘う・・・1985年に群馬県御巣鷹山に日航ジャンボ機が墜落し、520人もの乗客の命が失われた。その墜落する機内の中で、やっとの思いで走り書きをしたのだろう、52歳になる商船三井支店長の、家族あての遺書である。

「(子供たちに)どうか仲良くがんばってママをたすけてください パパは本当に残念だ きっと助かるまい どうか神様たすけて下さい・・・飛行機はまわりながら急速に降下中だ 本当に今までは幸せな人生だったと感謝している」(『文芸春秋』平成28年3月号より)

こうして、今生きている私たちは、死へと近づいていく人たちの、生死のはざまで揺れ動く、心のさまを知っては思うのだろう。かけがえのない自分の生のありがたさを。

ともかくこの連休の10日間を、どこにも出かけないで、ひとり静かに過ごすことができたことに、感謝すべきだろう。

そして、今は何度目かになる、あの兼好法師(吉田兼好)の『徒然草(つれづれぐさ)』を読み返したところだが。

つまるところ、『万葉集』と『方丈記』とこの『徒然草』の三冊は、今の私にとって、まさしく”つれづれなるままに”、繰り返し読むにたりうる気がする本なのだ。(他にも、日本の古典、世界の古典と読むべきものは何冊も残ってはいるが。)

「独りともし火のもとに、文を広げて、見ぬ世の人を友とするぞ、こよなう慰むわざなる。」(第十三段)

(『徒然草』西尾実・安良岡康作校註 岩波文庫)

(注:読みやすい現代語訳の抜粋版としては角川文庫のビギナーズ・クラシックスの『徒然草』がある)