12月26日

”As time goes by"(時の過ぎ行くまま)、1942年に作られたアメリカ映画『カサブランカ』(日本公開は戦後の1946年)の主題歌として、映画の中で歌われていた。

策謀渦巻く第二次戦下の北アフリカのカサブランカで、酒場を経営する男が、昔の恋人と再会し、それでも今の彼女の窮地を救うためにと、危険を冒し現実的な行動をとって彼女を送り出すのだ。

このラストシーンがいい。まさに男のダンディズムを描いた作品であり、天下のカッコをつけたがる男たちのヒロイズムを、大いにくすぐった作品でもあった。

そのハンフリー・ボガードの男らしさは、今はレジスタンス活動に身を置くイングリッド・バーグマンとの再会で、再び燃え上がりそうになる想いをおさえて、”弱きを助けて強きをくじく”見事な差配ぶりが”、まさに男のカッコよさそのものであり、1970年代これまた一世を風靡(ふうび)した高倉健のヤクザ映画(相手役は当時の藤純子)にも通じる、”背中(せな)で泣いてる唐獅子牡丹(からじしぼたん)”ふうな、一種のヒロイズムがそこにはあったのだ。

その健さんに影響を受けた私は、当時、角刈り着流し姿に雪駄(せった)をはいて、歩き回ったことがあるくらいなのだが、今にして思うと、まさに時代錯誤の”噴飯(ふんぱん)もの”であり、顔が赤くなるくらいの恥ずかしい思い出でもあったのだが・・・。

もっとも、私の、単純な直情行動傾向はその当時から、今も本質的には何ら変わっていなくて、要するに周りの影響を受けやすいアホな男でしかないのだ。

だからこうして、山の中にひとりで住んでいるのも、悔恨にかられた修行僧のごとき暮らしを、という思いからでもあります・・・とか言っても、現実には、ただぐうたらなじじいになっただけで、だからふと”As time goes by(時の過ぎ行くまま)”という曲を思い出したわけであり、日々何事もなく、同じような毎日が過ぎて行くとしても、それは私の望む、”静寂平穏”の世界の中にいることであり、それは人によっては寂しい退屈だ不安だという思いに駆られるかもしれないが、脳天気な私は、そうした不安とはかけ離れた、静かな、いたって満ち足りた毎日を送っているというだけのことなのだ。

それだから、今まで自分のもう一つ日記帳でもあるこのブログを書いてきたのは、半ば義務的なところもあったのだが、今ではその数少ない規範も自ら取り払い、思いついた時にだけ、身辺雑記的な記事を書くことにしたのだ。

わがままもここに極まり、まさに、前にも何度か書いたことのある、あの尾崎一雄の短編「虫も樹も」(講談社文芸文庫)の中の一節、”少しは不便でもいいから、もっとのんびりさせておいて貰(もら)いたい”・・・ということなのだ。

さて、この九州に戻ってきて、病院通いをしながらも、はや一月半にもなるのだが、前回は、この家に戻ってきて、やっと自由に水が使えるようになり、人並みの暮らしができて、新聞も読めるようになったことなどを書いていたのだが、もう一つの大きなことを書くのを忘れていた。

それは、北海道の家では見られなかった(受信状態が悪くて)、あのBS放送を見られるようになったことである。これは大きい。

山が好きで、オペラが好きで歌舞伎が好きで、その他もろもろのドキュメンタリー番組が好きでとくれば、BS放送は、欠かせないものであり、半年間のBS番組飢餓状態の埋め合わせをするかのように、こちらに帰ってきてから幾つもの番組を録画した。

特に山の番組が、ありがたい。

いつものNHK・BSの「にっぽん百名山」シリーズの他に、例の田中陽希君の”グレートトラバース”シリーズでの、15分に編集された番組が再放送中であり、特に北アルプスのメインルートからは外れてはいるが、昔登ったことのある霞沢岳(かすみざわだけ)、餓鬼岳、赤牛岳、大日岳など、その道中の景観を見ては懐かしさもひとしおだったが、一方では、長年行こうと思っていた毛勝岳(けかつだけ、2414m)などもあって、半ばあきらめてはいるのだが、番組を見ては、まだ行けるのではないかとも思ってしまうのだ。

それはあの「にっぽん百名山」シリーズで、これまた私が長年憧れている山の一つでもある、越後駒ヶ岳(2003m)の回で、ガイド役の人は、何と頂上下にある駒ヶ岳避難小屋の管理人をしている人だった。

それも御年79歳!20歳の時から毎年欠かさずこの駒ヶ岳に登っているという、お年寄りの強者(つわもの)で、小屋までの5時間余りを足取りも確かに登っておられる様を見て、彼よりははるかに年下である私は、登る前から弱音を吐いていて、全く情けないばかりで、反省することしきりだった。(反省するだけならサルにもできる。)

その他にもこのシリーズで、この夏の失敗登山だった鳥海山の、もちろん晴れている時の、映像も見ることができたし、同じ東北の朝日岳の紅葉は、ぜひとも行ってみたいと思わせるものだった。

次は、クリスマスの時のためにと、23日(月)NHK・BSで放送された二本。

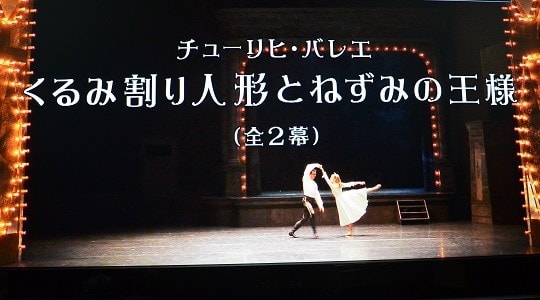

一つは、スイスのチューリッヒ歌劇場でのバレエ「くるみ割り人形とネズミの王様」(写真下)であり、日ごろはあまりバレエは見ないのだが、今回は面白くなって、2時間近くもその最後まで見入ってしまった。

この「くるみ割り人形」は、あの有名なチャイコフスキーの三大バレエ音楽組曲として、その管弦楽組曲の部分だけで聴くことが多くて、バレエとして実演を見たのはずいぶん久しぶりのことだった。

しかし、今回のものは、ホフマンの原作をもとに忠実に構成されたということであり、その舞台は、普通のバレエ版として上演されているものとは、かなり違ったところが多く、例えば役名が違うとか筋書きが違うとかだったのだが、これはホフマン原作版としての、新しい「くるみ割り人形」を見たと思えば十分に納得できるものだった。

今までの、少女がクリスマス・プレゼントにもらった、くるみ割り人形たちとの不思議で楽しい夢物語だということに変わりはないのだから、私たちは色彩豊かで見事な踊りの舞台を楽しめばいいだけのことだ。

2時間近いバレエだったが、飽きることなく、十分に楽しみながら見ることができた。

このチューリッヒ歌劇場には、多くの子供たちも見にきていて、ここで何度も書いていることだが、私はふと、今は亡きあの映画評論家の淀川長治さんの言葉を思い出した。

”若い時に、一流のものをたくさん見ておきなさい。”

もう一本は、自分としてもクリスマスの時期に一度は聴く、バッハの「クリスマス・オラトリオ」である。(オラトリオとは、宗教や歴史的な物語を主題にして、管弦楽の他にソリストの歌手や合唱を含む大規模なものが多く、特にヘンデルが数多くの作品を残している。)

このバッハの大曲は、もともとキリストの誕生の前後の話を、順序だてて作ったのではなく、キリスト生誕後の教会典礼曲としてカンタータ風に書かれていたものを、全6部に分けてつなぎ合わせたものであるが、それぞれのカンタータの完成度が高いので、全曲通して聴いても何らの違和感もなく、むしろ有名なカンタータの旋律があちこちで流れてきて、うれしくなるほどで、まさに生誕曲にふさわしく思えるし、他の典礼曲としての「ロ短調ミサ曲」や、受難曲の「マタイ受難曲」と「ヨハネ受難曲」などの悲愴感はないし、バッハの声楽曲としては、一番取り付きやすい声楽曲だと思う。

それを、現実的にバッハ(1685~1750)が、1723年から死ぬまでの27年間にわたってカントール(教会の音楽監督)を務めていた、ライプツィヒの聖トーマス教会からの演奏録画で、そのバッハの伝統を受け継ぐ、ゲヴァントハウス・オーケストラの演奏と聖トーマス合唱団とソリストたちの歌声で聴くことができるのだ。(冒頭の写真)

私が若い時に行ったヨーロッパ旅行でも、当時の東ドイツだったこのライプツィヒの聖トーマス教会を訪れて、そこで幸いにも、オーケストラと合唱団によるカンタータの一曲を聞くことができたのだが、演奏者たちの場所は、平土間(アリーナ)から一段高い中2階風なところにしつらえられていて、教会の平土間席に座っていた私たちの所へと、その音が柔く降り注いできて、そのバッハの響きに、私は危うく涙を流しそうになったのだ。

もちろん、今回はテレビ映像として見たのであって、その時の演奏とは比べるべくもないし、今まで多くのレコードやCDで聞いてきた名演奏家たちとは確かに違うけれども、2時間半もの間、テレビから流れ来る音楽は、まさしくバッハの音そのものだった。

やはり、私は何と言っても、バッハが好きなのだ。