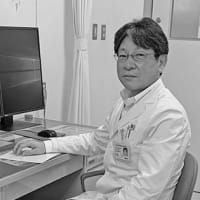

88号では市立函館病院の酒井好幸副院長を取材した。

市立函館病院の小児科医療部長・科長だった酒井好幸医師は昨年11月副院長に就任した。神奈川県出身だが、函館や道南には縁がある。「父は北海道大学水産学部を卒業した船員で、墓も函館に建てました」。そう話す酒井副院長の家系は、曾祖父まで松前藩に代々仕えた医師、御典医(ごてんい)だった。

札幌医科大学医学部への進学は北海道と雪への強い憧れからだった。「子どもがとても好きなので、小児科医は必然の選択でした」。大学卒業後は1年間同大学附属病院で研修。道内外の関連病院を経て、2005年市立函館病院へ着任。今年19年目を迎える。

現在の小児医療は細分化されていて、その分野の専門医が診療にあたる。「小児は成人とは異なり、特殊な疾患の症例数が少なく、しかも幅広い分野にわたって疾患が存在しているので、すべての疾患を早期から専門医が対応することはとても難しいのです」。大学病院や大都市では成人と同じように専門分野に分かれて診療を行っているが、地方病院では常時高度な診療が実現できないのが現状だ。「そのため地方病院では一般小児科医も時代に遅れないよう勉強に励み、多くのガイドラインやエビデンスを順守する標準的な治療を行うことが重要です」

小児救急医療に関して、三次救急は救命救急センターと共に365日診療を行い、2次救急も月に13から14日を担当しているなど、道南の小児救急医療を担ってきた。函館市夜間急病センターは小児科の診察も行ってきたが、センターの診療を担う小児科医や市内小児科の開業医の高齢化などにより、今年4月からは同センターの小児科医療を市立函館病院へ移管した。

酒井副院長は3月まで感染管理室長を兼務。4年間続いたコロナ禍では初期の頃が最も医療現場は大変だったと当時を振り返る。函館で感染者が初確認されたのは2020年2月。感染管理室では患者への医療提供と同時に医療従事者へのアドバイスでも函館・道南地区での中心的な役割を果たしてきた。流行のスパンが短くなっていると言われている新興感染症への備えが必要不可欠だと酒井副院長は強調する。「新型コロナの感染拡大時には、切れ目なく医療を提供するため、医療DXの必要性が高まりました。医療DXを推進することで、マンパワーで行っていた感染管理をAIに任せるシステムの導入を検討。マンパワーの削減と感染者の早期発見、拡大防止を目指した取り組みを進めています」

「ワクチン接種後の死亡例や重篤例に対する原因

究明は進んでいない」と話す酒井好幸副院長

市立函館病院の小児科医療部長・科長だった酒井好幸医師は昨年11月副院長に就任した。神奈川県出身だが、函館や道南には縁がある。「父は北海道大学水産学部を卒業した船員で、墓も函館に建てました」。そう話す酒井副院長の家系は、曾祖父まで松前藩に代々仕えた医師、御典医(ごてんい)だった。

札幌医科大学医学部への進学は北海道と雪への強い憧れからだった。「子どもがとても好きなので、小児科医は必然の選択でした」。大学卒業後は1年間同大学附属病院で研修。道内外の関連病院を経て、2005年市立函館病院へ着任。今年19年目を迎える。

現在の小児医療は細分化されていて、その分野の専門医が診療にあたる。「小児は成人とは異なり、特殊な疾患の症例数が少なく、しかも幅広い分野にわたって疾患が存在しているので、すべての疾患を早期から専門医が対応することはとても難しいのです」。大学病院や大都市では成人と同じように専門分野に分かれて診療を行っているが、地方病院では常時高度な診療が実現できないのが現状だ。「そのため地方病院では一般小児科医も時代に遅れないよう勉強に励み、多くのガイドラインやエビデンスを順守する標準的な治療を行うことが重要です」

小児救急医療に関して、三次救急は救命救急センターと共に365日診療を行い、2次救急も月に13から14日を担当しているなど、道南の小児救急医療を担ってきた。函館市夜間急病センターは小児科の診察も行ってきたが、センターの診療を担う小児科医や市内小児科の開業医の高齢化などにより、今年4月からは同センターの小児科医療を市立函館病院へ移管した。

酒井副院長は3月まで感染管理室長を兼務。4年間続いたコロナ禍では初期の頃が最も医療現場は大変だったと当時を振り返る。函館で感染者が初確認されたのは2020年2月。感染管理室では患者への医療提供と同時に医療従事者へのアドバイスでも函館・道南地区での中心的な役割を果たしてきた。流行のスパンが短くなっていると言われている新興感染症への備えが必要不可欠だと酒井副院長は強調する。「新型コロナの感染拡大時には、切れ目なく医療を提供するため、医療DXの必要性が高まりました。医療DXを推進することで、マンパワーで行っていた感染管理をAIに任せるシステムの導入を検討。マンパワーの削減と感染者の早期発見、拡大防止を目指した取り組みを進めています」

「ワクチン接種後の死亡例や重篤例に対する原因

究明は進んでいない」と話す酒井好幸副院長