最近カテゴリーの「COOLPIX B700を使いこなす」へのアクセス数が多く、

撮影結果が意外と良好な、

「広角端のマクロ撮影」と「望遠端の望遠マクロ的撮影」について触れてみたい。

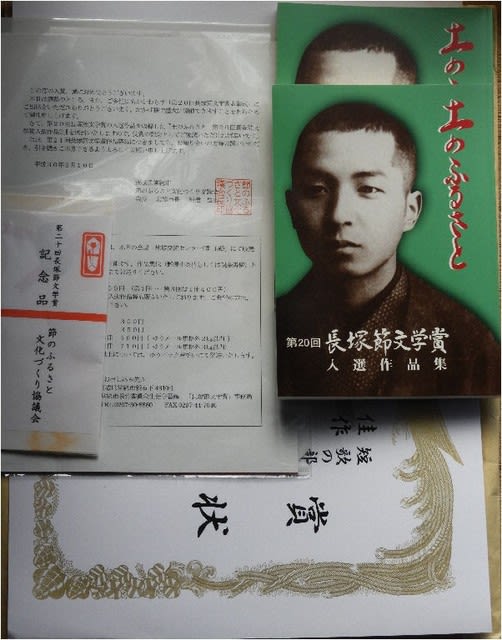

まずは巻頭の「ヒメオドリコソウの花」の1cm接写で、

花の部分をピクセル等倍でトリミングしています。

実際の花の大きさは3mm程度でした。

下の写真が撮影できた範囲で、花の部分が巻頭の写真。

あまり近づいたため右下にはレンズの影が写りこみました。

アングルに注意するとこの陰を除外することもできますが、

花を正面から撮るにはこの位置しかなかった。

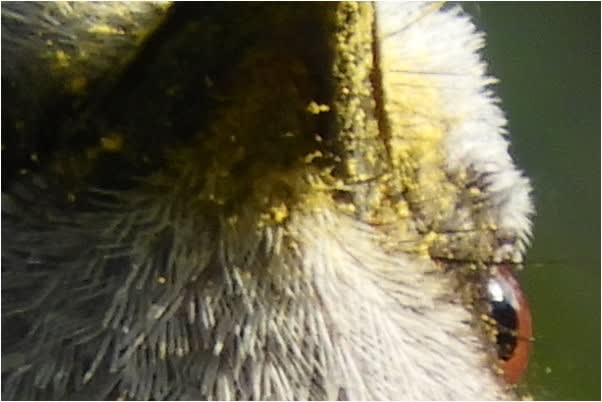

次は、1440mmの望遠端で、約2.5m先の椿の蜜を採餌していたヒヨドリで、

下の写真が原画を縮小した写真。

嘴の部分をピクセル等倍でトリミングしたのが下の写真で、

花粉まみれの嘴と花粉の粒まで写し取っていた。

下の写真は、春の日差しに誘われ飛び始めている「カワゲラ」で、

下の写真が望遠端(1440m)で撮った約2m先に舞い降りたカワゲラ。

ピクセル等倍でトリミング。

別の場所のロープに止まっていたカワゲラを広角端で1cm接写したのが下の写真。

これも同じピクセル等倍でトリミングしたもの。

下の写真は広角端で撮った風景。

なお、利便性からAF設定は常にマクロAF(チューリップマーク)としているが、

「AF設定」や「風景設定・山のマーク」との差はあまり見られず、

昆虫写真を撮ることが多いので、マクロAF設定が便利である。

ちなみに、マクロAF設定時の広角端の最短撮影距離は1cm~∞、

望遠端の1440mmの最短撮影距離は約2m~∞となっている。

これまで使っていたSONY-α57は、シャッターシステムの故障、

交換レンズのAF駆動破損3本などがあり、使用できず、

以前使っていた、α380を蔵出しして使ってみたが、

性能的にも解像度的にも「COOLPIX B700」のほうが優っており、

さらに軽量ということもあり、今はこれのみを使用している。