今日は、七夕ですね。

もっとも、子供が小さい時だけですね。

昔風にいうと「五節供」となります。

奇数の月と日が特別なパワーを持った日とされていた。

これは、中国の唐時代の暦に基づくもの。

・1月7日→人日(じんじつ)

・3月3日→上巳(じょうし)

・5月5日→端午(たんご)

・7月7日→七夕(たなばた)

・9月9日→重陽(ちょうよう)

なんで1月だけが1日と違うねん!といいそうになりますね。「元旦は忙しいさかいやりませんねん」ということなのか?

どうもすっきりしませんね。

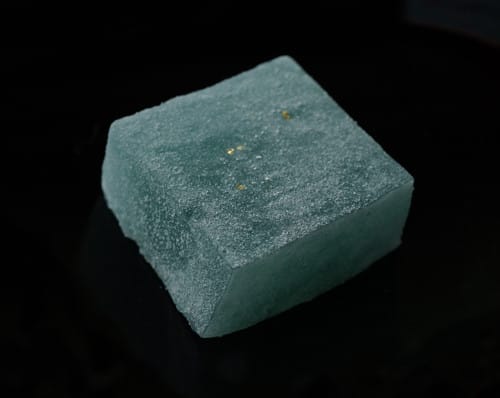

↑長久堂「逢瀬」

五節句で、人日と重陽は最近廃れてきています。

他の節供は、ガキがらみで儲けようとします。

こんなんやっていたら、本場中国から「うちの特許やから金払え」と言ってこないかな?

日本のこの種の行事は、輸入の風習が多い。本場で廃れている行事でも日本では後生大事に続けています。

七夕なんかは、織姫が主役で織物や糸に携わる人たちの行事だったのかも。

昔は、大切な仕事でしたからね。彦星(牽牛)はどういう役割なんだろう?牛使い?牧童?織子さんと牧童の恋なのかな?

天の川の西岸(織姫)と東岸(彦星)、天の川を挿んでの恋。遠距離ですね。

この彦星の牽牛を私は天牛と読んでしまう・・・学生時代、天牛書店によく行った影響かな。

彦星さんが牧場主の娘と仲良くなって・・・なんて物語が頭の中で展開してしまう。

↑葛製、煉切あん

この二星、年に一度、天帝の命を受けたカササギの翼に乗って織姫さんが逢いに行くらしい。カササギは、瞬間移動できるのかも。距離が16光年もあるのです。スタートレックのエンタープライズ(NCC-1701)の巡航速度ワープ6で移動しても16日もかかります。カササギ号はすごい!いっそスターゲートを設置すればいいのかも。

なんか訳の分からない話になりました。

で、二星は逢うて何をしやはるのかな??

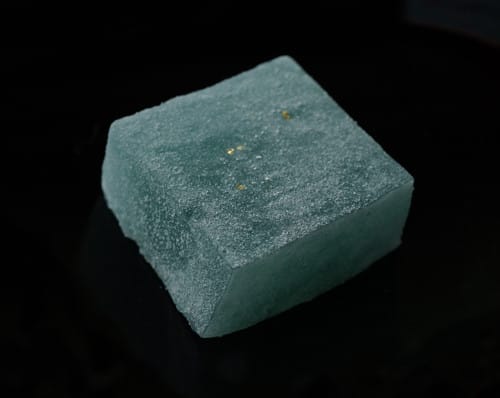

↑千本玉寿軒「天の川」

七夕の歌で「♪五色のたぁ〜んざく♪」の短冊は、これもまた中国の陰陽五行説からきているのです。「木=青・火=赤・土=黄・金=白・水=黒」なんです。本当は願いと色と連動した方がいいのかも。幼稚園児にそこまで考えさせるのは無理やね。

短冊の他にいろいろな飾りを昔はつけていた。

●吹き流し/織姫の織り糸を表しており、五色を用いて魔除けの意味もあります。紙風船かくす玉に五色の紙テープを適当な長さに切って貼りつけます。

●網飾り/魚を捕る網を表しています。豊年豊作大漁の願いを込めて飾ります。

●折鶴(千羽鶴)/長寿を願い、長寿のシンボルである鶴を折り紙で折ります。

●神衣(かみこ)/紙の人形(着物)を飾ると、裁縫が上達し、着るものに困らなくなるといわれています。災いを人形に移すという意味もあります。藁で作ったりしてはいけません。釘を刺してもいけません。

●財布(巾着)/金運上昇を願い、折り紙で折ったり、本物の財布を下げたりします。中には現金がいっぱい。カードは不可です。

●リンゴ/アダムとイヴが食べた知恵の樹の実を象徴したもの。

●綿/雪を模したもの。

●キャンディケイン/杖の形をした飴。

●くずかご/ものを粗末にしないという意味で、七夕飾りを作る時に出た紙くずを、折り紙のかごに入れてつるします。もちろん分別はしましょう!

※すいません。なんか他の祭と混じってしまっています。

↑くず焼き

| 和菓子 |

| クリエーター情報なし |

| 河出書房新社 |

↑京男の和菓子本が新装版になりました。

初版を出版した2013年1月26日時の記事と

新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko

1

1