昨日の岡崎神社の続きです。

この神社、うさぎのキャラがいっぱいあるのですが、うさぎが主役ではない。

本日紹介の「雨社」や「宮繁稲荷神社」が働きとして大切だったのでしょうね。

↑雨社

この社は、天候の安定と五穀豊穣を願う役割があったようですね。

別名の「安目社」というのは、目の病気対応。昔は、眼病が多かったようですね。

◎大山祇命(おおやまつみのみこと)/神産みにおいて、イザナギ・イザナミの間に産まれた神

◎句々廼馳命(くくのちのみこと)/神産みにおいて、イザナギ・イザナミの間に産まれた神

◎国挟槌尊(くにさつちのみこと)/主に『日本書紀』の天地開闢の段に登場。神代七代のうちの一柱

◎豊宇気媛命(とようけひめのみこと)/伊勢神宮の外宮の祭神

◎闇象女命(みづはのめのみこと)/日本における代表的な水の神

元は如意々岳(大文字山)の山中の石祠に鎮座。全国にも珍しい竜神様で、天雨の恵みにより五穀豊穣を祈る雨乞いの神。安目社とも呼ばれ、目の病気平癒のご利益がある。

↑岡崎神社本殿

岡崎神社(別名、東天王社・東天王)の主祭神は、速素盞鳴尊(すさのをのみこと)、奇稲田姫命 (くしいなだひめのみこと)、三女五男八柱御子神(やはしらのみこがみ)。

古事記に出てくる話によると、高天原(たかまがはら)、速素盞鳴尊のお姉さんがトップの天津神が住む場所から悪さをして追放処分され、地上を放浪していた。出雲国の肥河(島根県斐伊川)の上流の鳥髪(現・奥出雲町鳥上)に降り立った。

箸が流れてきた川を上ると、美しい娘を間に老夫婦が泣いていた。その夫婦は大山津見神の子の足名椎命と手名椎命であり、娘は櫛名田比売(くしなだひめ)といった。

夫婦の娘は8人いたが、年に一度、高志から八俣遠呂智(やまたのおろち)という8つの頭と8本の尾を持った巨大な怪物がやって来て娘を食べてしまう。今年も八俣遠呂智の来る時期が近付いたため、最後に残った末娘の櫛名田比売も食べられてしまうと泣いていた。

事情を聞いた速素盞鳴尊が八俣遠呂智を退治して、奇稲田姫命を救った。それが縁で結婚、子供ができた。三人の女の子と五人の男の子ができ大家族となった。

この家族が岡崎神社の主祭神。

それはわかったけど、「大将軍」は出てこないじゃん。

社もないし・・・。

大将軍は陰陽道において方位の吉凶を司る八将神(はっしょうじん)の一。魔王天王とも呼ばれる大鬼神。おそらくダークヒーロー的だった。日本神話でいうと速素盞鳴尊。そこから陰陽道での方位神の牛頭天王と日本の神話の速素盞鳴尊と「同じや」とした。だから岡崎神社も大将軍グループの一つと決められた(習合した)。

なんだか説明が無理無理になりましたね。

要するに日本的な考え方で、いいものはすべて取り入れればいい。

それと政治も絡んできている。

↑宮繁稲荷神社

◎倉稲魂神(うがのみたまの神)/この名前は『日本書紀』に登場する女神。

『古事記』では宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。名前の「宇迦」は穀物・食物の意味で、穀物の神である。また「宇迦」は「ウケ」(食物)の古形で、特に稲霊を表し、「御」は「神秘・神聖」、「魂」は「霊」で、名義は「稲に宿る神秘な霊」。伏見稲荷大社の主祭神。

◎蛭子大神(えびす神)/『古事記』において国産みの際、イザナキ(伊耶那岐命)とイザナミ(伊耶那美命)との間に生まれた最初の神。しかし、子作りの際に女神のイザナミから「やりましょ」と声をかけ失敗し、身体の不自由な状態で生まれた。育てることができないので葦船に乗せて海に流してしまった。

◎大国主大神(大黒神)/速素盞鳴尊(すさのをのみこと)の『古事記』では六世の孫。『日本書紀』では七世の孫。大国主大神なら因幡の白兎の話が成り立つのに・・・。

元、仙洞御所の苑中に祀られていた社。仙院が炎上に帰し、宝永七年(1710)内命を以って当時の所司代松平紀伊ノ守信庸等が議して遷座。商売繁盛の神。

東の大将軍を岡崎神社という話は、ちょっと難しいのかも。速素盞鳴尊=牛頭天王では説明が苦しい。

神社としては、うさぎキャラの方をいいたいかも。

知らんけど。

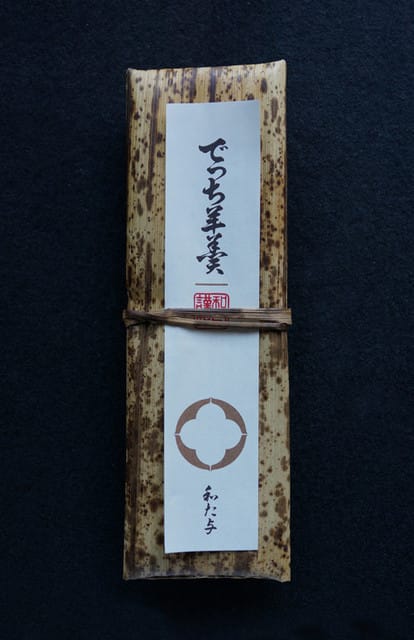

↑京男の和菓子本が新装版になりました。初版を出版した2013年1月26日時の記事と新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko

この神社、うさぎのキャラがいっぱいあるのですが、うさぎが主役ではない。

本日紹介の「雨社」や「宮繁稲荷神社」が働きとして大切だったのでしょうね。

↑雨社

この社は、天候の安定と五穀豊穣を願う役割があったようですね。

別名の「安目社」というのは、目の病気対応。昔は、眼病が多かったようですね。

◎大山祇命(おおやまつみのみこと)/神産みにおいて、イザナギ・イザナミの間に産まれた神

◎句々廼馳命(くくのちのみこと)/神産みにおいて、イザナギ・イザナミの間に産まれた神

◎国挟槌尊(くにさつちのみこと)/主に『日本書紀』の天地開闢の段に登場。神代七代のうちの一柱

◎豊宇気媛命(とようけひめのみこと)/伊勢神宮の外宮の祭神

◎闇象女命(みづはのめのみこと)/日本における代表的な水の神

元は如意々岳(大文字山)の山中の石祠に鎮座。全国にも珍しい竜神様で、天雨の恵みにより五穀豊穣を祈る雨乞いの神。安目社とも呼ばれ、目の病気平癒のご利益がある。

↑岡崎神社本殿

岡崎神社(別名、東天王社・東天王)の主祭神は、速素盞鳴尊(すさのをのみこと)、奇稲田姫命 (くしいなだひめのみこと)、三女五男八柱御子神(やはしらのみこがみ)。

古事記に出てくる話によると、高天原(たかまがはら)、速素盞鳴尊のお姉さんがトップの天津神が住む場所から悪さをして追放処分され、地上を放浪していた。出雲国の肥河(島根県斐伊川)の上流の鳥髪(現・奥出雲町鳥上)に降り立った。

箸が流れてきた川を上ると、美しい娘を間に老夫婦が泣いていた。その夫婦は大山津見神の子の足名椎命と手名椎命であり、娘は櫛名田比売(くしなだひめ)といった。

夫婦の娘は8人いたが、年に一度、高志から八俣遠呂智(やまたのおろち)という8つの頭と8本の尾を持った巨大な怪物がやって来て娘を食べてしまう。今年も八俣遠呂智の来る時期が近付いたため、最後に残った末娘の櫛名田比売も食べられてしまうと泣いていた。

事情を聞いた速素盞鳴尊が八俣遠呂智を退治して、奇稲田姫命を救った。それが縁で結婚、子供ができた。三人の女の子と五人の男の子ができ大家族となった。

この家族が岡崎神社の主祭神。

それはわかったけど、「大将軍」は出てこないじゃん。

社もないし・・・。

大将軍は陰陽道において方位の吉凶を司る八将神(はっしょうじん)の一。魔王天王とも呼ばれる大鬼神。おそらくダークヒーロー的だった。日本神話でいうと速素盞鳴尊。そこから陰陽道での方位神の牛頭天王と日本の神話の速素盞鳴尊と「同じや」とした。だから岡崎神社も大将軍グループの一つと決められた(習合した)。

なんだか説明が無理無理になりましたね。

要するに日本的な考え方で、いいものはすべて取り入れればいい。

それと政治も絡んできている。

↑宮繁稲荷神社

◎倉稲魂神(うがのみたまの神)/この名前は『日本書紀』に登場する女神。

『古事記』では宇迦之御魂神(うかのみたまのかみ)。名前の「宇迦」は穀物・食物の意味で、穀物の神である。また「宇迦」は「ウケ」(食物)の古形で、特に稲霊を表し、「御」は「神秘・神聖」、「魂」は「霊」で、名義は「稲に宿る神秘な霊」。伏見稲荷大社の主祭神。

◎蛭子大神(えびす神)/『古事記』において国産みの際、イザナキ(伊耶那岐命)とイザナミ(伊耶那美命)との間に生まれた最初の神。しかし、子作りの際に女神のイザナミから「やりましょ」と声をかけ失敗し、身体の不自由な状態で生まれた。育てることができないので葦船に乗せて海に流してしまった。

◎大国主大神(大黒神)/速素盞鳴尊(すさのをのみこと)の『古事記』では六世の孫。『日本書紀』では七世の孫。大国主大神なら因幡の白兎の話が成り立つのに・・・。

元、仙洞御所の苑中に祀られていた社。仙院が炎上に帰し、宝永七年(1710)内命を以って当時の所司代松平紀伊ノ守信庸等が議して遷座。商売繁盛の神。

東の大将軍を岡崎神社という話は、ちょっと難しいのかも。速素盞鳴尊=牛頭天王では説明が苦しい。

神社としては、うさぎキャラの方をいいたいかも。

知らんけど。

| 和菓子 |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

↑京男の和菓子本が新装版になりました。初版を出版した2013年1月26日時の記事と新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko