↑麻布かりんと「渦巻きかりんと」

先日、デパ地下で見かけ買ったのが「渦巻きかりんと」。

形状と味が懐かしい。

なぜか渦巻きに反応する。

エネルギーを感じるからかな?

これは、関東の会社みたいですね。

小さい時、こんなの食べたのかな?

駄菓子屋にあった?

私は、駄菓子屋でものを買って食べては行けないと母親にいわれて育った。もちろん紙芝居屋も禁止でした。ピン菓子の実演も興味あったけど、禁止だった。

こんなを書くといいとこの子みたいだけど、そんなことはないです。

母親は、和菓子屋の娘なので、甘いものを食べさされ育った。実家では、一人羊羹なら一本食べていた。祖父は、御飯に砂糖をかけて食べていた・・・。だから嫌いだったようです。

↑「かれいんと」みょうに懐かしい味がする。小さい時は食べたおぼえはないけど・・・。

私が小さい時に家にあったお菓子は下記のようなものです。

京都でいうと「蕎麦ぼうろ」

蕎麦でつくった「松葉」

泉屋のクッキー

西村の「衛生ボーロ」

こんなものだったかも。後は「お嫁さんのおまん」や「手作りおはぎ」。

「お嫁さんのおまん」地方によってはビックリされる名称かも。

結婚して、挨拶回りに新婦さんが持参する上用饅頭。上用なのは子餅状態の上用。私は小さい時、甘い物が好きでなかったので食べられなかった。大きなおはぎも恐怖でした。手作りおはぎは、子供の握り拳ぐらいの大きさ。御飯が苦手は子供にとって恐怖だった。鯖寿司なんかもそうだ。鯖寿司の鯖の皮の柄が苦手。大人になって食べられるようになったけど、胸が焼ける。

また「蕎麦ぼうろ」や「泉屋のクッキー」は、法事の引き出物でいつもありました。泉屋のクッキーでアンゼリカが乗っているのが苦手だった。

高校ぐらいになり、輸入のバタークッキーを食べるようになった時、クッキーの美味しいのに驚いた。

そういえば最近、クッキーやビスケットを食べていないなぁ・・・。

昔は、嫌いだった州浜を食べるようになった。昔たべた団子の形をした州浜は、苦手でした。

↑スパイシーマサラ「ハンバーグカレー」

いまの子供は、フライドポテトを食べているけど、私の小さい時はなかった。あれは、マクドナルドが日本に上陸してからのもの。最近、マクドナルドは行ったことがない。あの独特の油の匂いが嫌いなんです。身体に悪そうだし・・・。

子供が小さい時は、家でようフレンチフライをつくっていましたね。

ピザも食べなくなった。日本にピザが入ってきた頃は食べていたけど。でも満腹感がないから、食べなくなったかも。お好み焼の方が良かったかも。

↑こういうのが嬉しい。最近の若者はラッキョウなんて食べないのかな?

そういえばパスタを外食的に食べてないかも。

パスタは家でつくるものなんです。

焼きうどんのようなものにお金を払いたくないのかも。

本日は、訳のわからない内容でしたね。

| 和菓子 |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

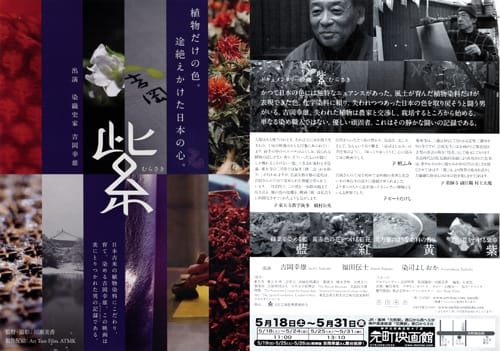

↑京男の和菓子本が新装版になりました。初版を出版した2013年1月26日時の記事と新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko