六道さんといえば「幽霊飴」やね。

正式な名前は「幽霊子育飴」。

こんなのを京都のお土産だといって渡したら、相手さんはギョッとしやはるやろうな。

でも、この話は結構いい話なんです。

以前にも書きましたが、ちょっと変えてご紹介。

六道珍皇寺の門前に飴屋がありました。

ある夜に表の戸を叩く音で出てみると青白い顔をした女の人が一人立っていました。「えらい夜分にすんませんけど、飴を一つ売っておくれやす」

そう言って一文銭を出した。

次の日も、また次の日も同じ時分に来る。

それが六日連続できやはったそうです。

店の主人が「明日こんかったら、普通やないで」と主人。

「なんでですねん」女将さん。

「そりゃそうやろ。人が死んだ時、六道銭言うて三途の川の渡し料やいうて銭を六文棺桶に入れるんや。それを持ってきてるんと違うやろか」

※『地獄八景亡者戯』によると鬼の船頭はそんな金額では乗せてくれないらしい。死に方にもよりますが。ひょっとして最近は、クレジット決済も可能になっているかも。

七日目の夜、また女の人が来て「実は今日は、お足がございませんが。PayPayでお願いできますか?」と言う。

主人は「すんまへん、うちは零細店なんでクレジットは扱ってまへん」「じゃいいですぅ」とは言わなかった。「お足は、よろしおす」と飴をひとつ渡すと女性は立ち去りました。

主人はそ〜っと後ををつけていきました。

すると二年坂、三年坂を越えて高台寺の墓地へ入っていくのです。

そしてひとつの塔婆の前です〜っと姿が消えた。

耳を澄ますとどこからか赤ん坊の泣き声が聞こえて来るではないか。

主人、怖くなって来た道を帰ろうとした時、足首を何かに掴まれた。地面からカリカリ・・・ゴリゴリと音、ガサッガサットと赤ん坊が飛び出した。

↑すんません。『墓場鬼太郎』の誕生シーンでした。(すんませんな〜)この墓場鬼太郎があまりにも縁起の悪い名前だから「ゲゲゲの鬼太郎」になったのですよ。

おかしいと思った主人は、墓守を呼んでその女が消えたお墓を掘ってみることにしたのです。

ザク、ザク、ザクするとコツン、コツン。

棺桶が出てきました。恐る恐る開けて見ると・・・お腹に子供を宿したまま亡くなった女がでてきたのです。

しかも棺桶の中で元気な赤ん坊が生まれていたのです。

↑いまのように医学が発達していなかったのでこういう話は結構あったみたいです。

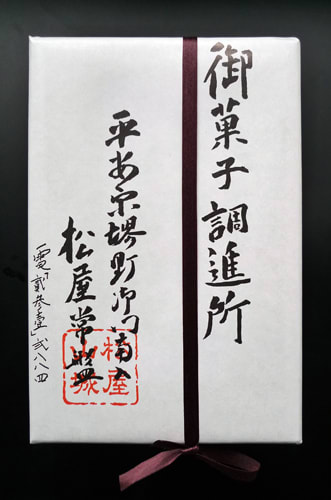

↑菱六

母親の一念で飴を買いもとめ、赤ん坊を守っていたのでしょう。

不憫(ふびん)に思った飴屋の主人がこの子を育て、後にこの子が高台寺の坊さんになったというお話。

母親の一念で一文銭を持って飴を買うてきて、子供を育てていた。それもそのはず、場所が「コウダイジ(子を大事→高台寺)」。

七日目にもうお足がない。この事件以来、幽霊には足がないのだそうです。

お後がよろしいようで……。

この菱六は、種麹・麹菌を販売する会社なんです。

こういう店構えが私にとってすごく懐かしい。

ここで麹を買って、甘酒を作ります。

もちろん、完成品も売ったはります。

甘酒をプレーンヨーグルトとミックスする飲みかもいいですよ。

なんか久しぶりに甘酒を飲みたくなってきた。

私は、酒粕の甘酒はだめですね。やっぱり麹で作ったのがいい。

このあたりも最近、住む人が少なくなり、ゲストハウスになっている。

寂しいなぁ・・・。

幽霊が出る家もあったけど、ゲストハウスになったら出てこないのかな?

出ても言葉が通じなかったりしてね。

変な時代です。

↑京男の和菓子本が新装版になりました。初版を出版した2013年1月26日時の記事と新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko

正式な名前は「幽霊子育飴」。

こんなのを京都のお土産だといって渡したら、相手さんはギョッとしやはるやろうな。

でも、この話は結構いい話なんです。

以前にも書きましたが、ちょっと変えてご紹介。

六道珍皇寺の門前に飴屋がありました。

ある夜に表の戸を叩く音で出てみると青白い顔をした女の人が一人立っていました。「えらい夜分にすんませんけど、飴を一つ売っておくれやす」

そう言って一文銭を出した。

次の日も、また次の日も同じ時分に来る。

それが六日連続できやはったそうです。

店の主人が「明日こんかったら、普通やないで」と主人。

「なんでですねん」女将さん。

「そりゃそうやろ。人が死んだ時、六道銭言うて三途の川の渡し料やいうて銭を六文棺桶に入れるんや。それを持ってきてるんと違うやろか」

※『地獄八景亡者戯』によると鬼の船頭はそんな金額では乗せてくれないらしい。死に方にもよりますが。ひょっとして最近は、クレジット決済も可能になっているかも。

七日目の夜、また女の人が来て「実は今日は、お足がございませんが。PayPayでお願いできますか?」と言う。

主人は「すんまへん、うちは零細店なんでクレジットは扱ってまへん」「じゃいいですぅ」とは言わなかった。「お足は、よろしおす」と飴をひとつ渡すと女性は立ち去りました。

主人はそ〜っと後ををつけていきました。

すると二年坂、三年坂を越えて高台寺の墓地へ入っていくのです。

そしてひとつの塔婆の前です〜っと姿が消えた。

耳を澄ますとどこからか赤ん坊の泣き声が聞こえて来るではないか。

主人、怖くなって来た道を帰ろうとした時、足首を何かに掴まれた。地面からカリカリ・・・ゴリゴリと音、ガサッガサットと赤ん坊が飛び出した。

↑すんません。『墓場鬼太郎』の誕生シーンでした。(すんませんな〜)この墓場鬼太郎があまりにも縁起の悪い名前だから「ゲゲゲの鬼太郎」になったのですよ。

おかしいと思った主人は、墓守を呼んでその女が消えたお墓を掘ってみることにしたのです。

ザク、ザク、ザクするとコツン、コツン。

棺桶が出てきました。恐る恐る開けて見ると・・・お腹に子供を宿したまま亡くなった女がでてきたのです。

しかも棺桶の中で元気な赤ん坊が生まれていたのです。

↑いまのように医学が発達していなかったのでこういう話は結構あったみたいです。

↑菱六

母親の一念で飴を買いもとめ、赤ん坊を守っていたのでしょう。

不憫(ふびん)に思った飴屋の主人がこの子を育て、後にこの子が高台寺の坊さんになったというお話。

母親の一念で一文銭を持って飴を買うてきて、子供を育てていた。それもそのはず、場所が「コウダイジ(子を大事→高台寺)」。

七日目にもうお足がない。この事件以来、幽霊には足がないのだそうです。

お後がよろしいようで……。

この菱六は、種麹・麹菌を販売する会社なんです。

こういう店構えが私にとってすごく懐かしい。

ここで麹を買って、甘酒を作ります。

もちろん、完成品も売ったはります。

甘酒をプレーンヨーグルトとミックスする飲みかもいいですよ。

なんか久しぶりに甘酒を飲みたくなってきた。

私は、酒粕の甘酒はだめですね。やっぱり麹で作ったのがいい。

このあたりも最近、住む人が少なくなり、ゲストハウスになっている。

寂しいなぁ・・・。

幽霊が出る家もあったけど、ゲストハウスになったら出てこないのかな?

出ても言葉が通じなかったりしてね。

変な時代です。

| 和菓子 |

| クリエーター情報なし | |

| 河出書房新社 |

↑京男の和菓子本が新装版になりました。初版を出版した2013年1月26日時の記事と新装版が出版した2018年1月19日の記事をご覧ください。

(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)000(色のかわっている部分をクリックすると表示されます)

Twitter→@kyo_otoko