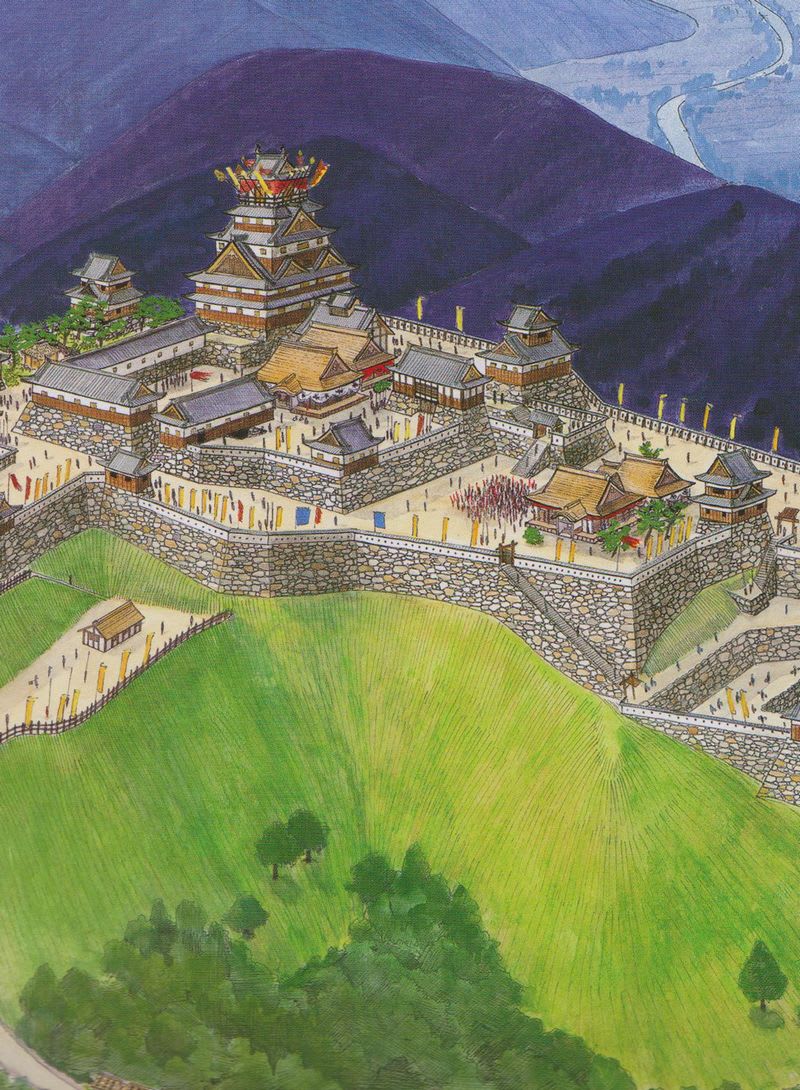

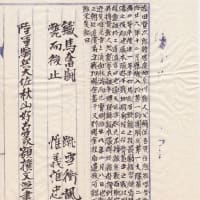

一夜城のイラスト。名城を歩く18小田原城引用。

一夜城跡観光は、平成24年5月23日、神奈川県平塚市に発見された「秋山好古揮毫の石碑取材」時、平塚市の添田さんご夫妻から、私が全国のお城紀行をしている事をご存知で、是非小田原市の一夜城を散策してはとのお勧めで案内して頂いた。

小田原城は、日本100名城第23番で既に平成20年12月7日に小田原城のガイドさんに案内して頂き、その時天守から一夜城の説明も受けたが現地には行ってなかった。

添田さん夫妻も10年振りで随分と整備されているとビックリされていた。

以前は大きな駐車場も無く休憩所も無かったと、今は立派な駐車場とお土産店も出来ており、行列が出来ていたので、何を販売しているのかと見てみると、川島なお美さんの夫、鎧塚氏のケーキを販売していた。添田さんからこのケーキをお土産に貰った。

さて、一夜城(石垣山城)跡は

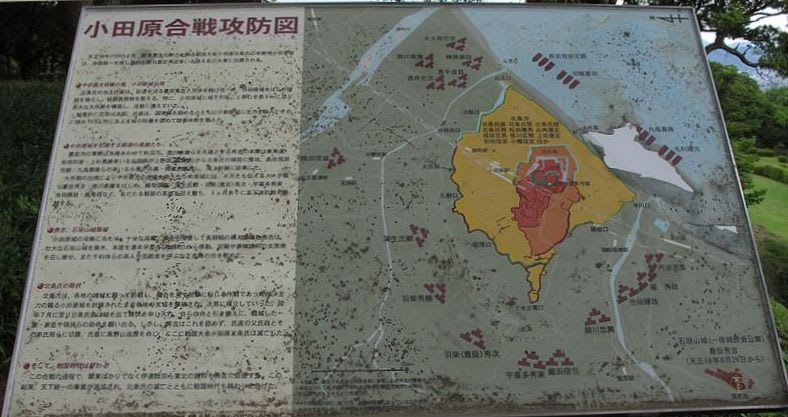

小田原征伐の際に陣城として築かれた城で、小田原方から気付かれないように小田原城側の山の木を伐採せずに築城し、大方出来上がった時点で、木を伐採することで、一夜にして城が出来上がったかのように見せかけたと記述がある。

記録には、6月初旬に伊達政宗が訪れたときはまだ完成していなかったと伝えられているが、同月20日付けで、千利休が古田織部に宛てた書状には「今月中に出来上がる」という趣旨のことが記されていると言う記述がある。

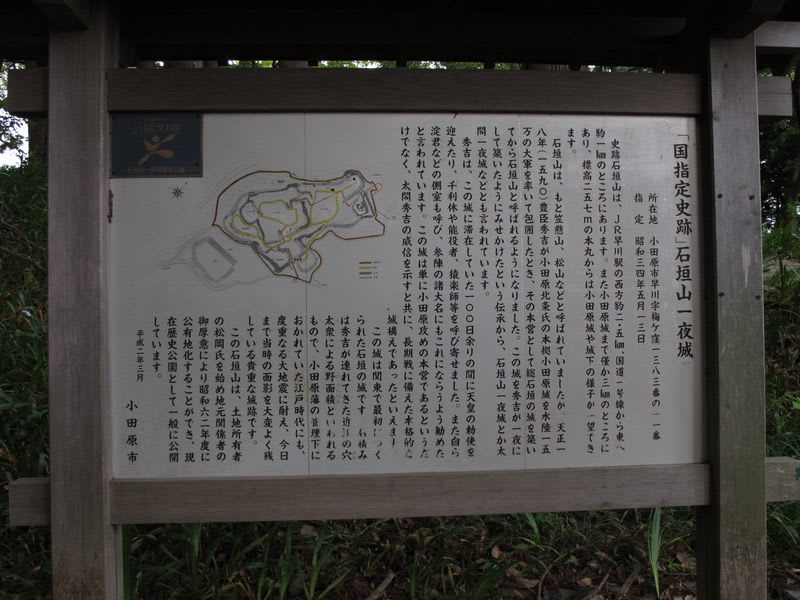

石垣山は、本来「笠懸山」と呼ばれていたが、天正18年(1590)豊臣秀吉が小田原北条氏を水陸15万の大群を率いて包囲し、その本陣として総石垣の城を築いたことから「石垣山」と呼ばれるようにったとある。

登城口に「一夜城」の説明板が設置・・これを読んで散策開始。

国史跡一夜城にいざ登城。

暫く登ると崩れた石垣が見えてくる。

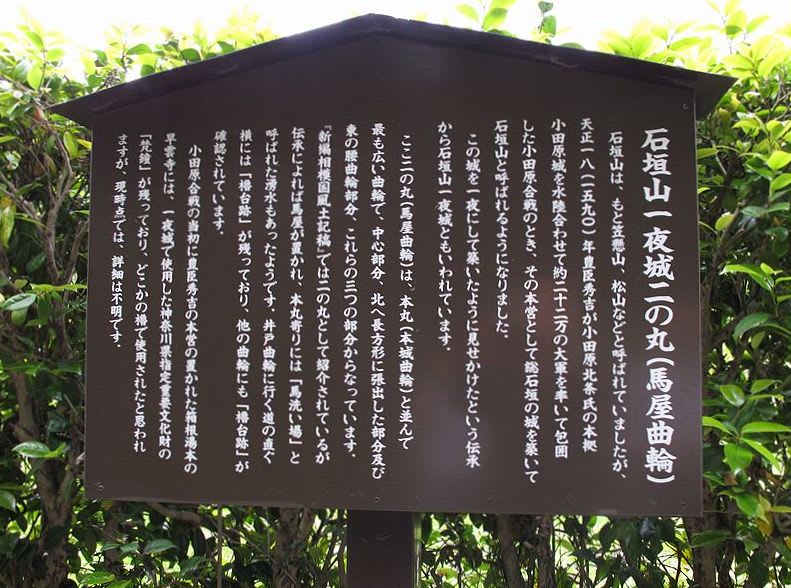

一夜城二の丸の説明板・・こういう説明板は観光する者には役にたつ。

二の丸跡の石碑。ここも良く整備されている。

二の丸と右に見える高台が本丸・・ここの石垣も崩れていた・・築城を急いだから石垣も本来の積み方ではなかったのか??

本丸跡の石碑。

石垣山一夜城本丸跡。

この城が、世に石垣山一夜城または太閤一夜城と呼ばれるのは、秀吉が築城にあたり、山頂の林の中に塀や櫓の骨組みを造り、白紙を張って白壁のように見せかけ、一夜のうちに周囲の樹木を伐採しそれを見た小田原城中の将兵が驚き志気を失ったためと言われている。しかし、実際にはのべ4万人が動員され、天正18年4月から6月まで約80日間が費やされた・・と記述にある。秀吉は、この城に淀君ら側室や千利休、能役者を呼び茶会を開いたり、天皇の勅使を迎えたりした。 この城は、関東で最初に造られた総石垣の城で、石積みは近江の穴太衆による野面積、長期戦に備えた本格的な総構えであったといわれ、度重なる大地震にも耐え、今日まで当時の面影が大変よく残されている。この地は国立公園区域および国指定史跡に指定されている。

本丸跡は思ったよりも狭かった・・小田原城から見える所は石垣が積んであったが裏側には石垣はなかった。

天守台跡の標識・・織田信長が築城した「安土城」だけは「天守」でなく「天主」と表示し、その他は「天守」と表示する。

一夜城本丸跡から見た小田原城天守。・・秀吉もこんな感じで見たのでは!!

一夜城に積まれた石垣の石を移設され展示してあった、その説明板。

移設され展示してあった石には刻印があった・・登城口に展示。

移設され展示してあった石で・・この石は駐車場に併設してある休憩所のオープンテラスに展示してあった。

移設展示してあった石垣用の石材説明板。

登城途中に設置してある豊臣秀吉軍の小田原城合戦攻防図、よく理解できる説明板だが、説明板が汚れていた・・綺麗に掃除をして読みやすくしておいてほしい。

規模の大きい一夜城、短期間でよく築城したものだ!!

たしかに、ココから小田原城が見えますから、小田原城からも見渡せたでしょう。

もっとも、戦国時代の小田原城は、現在天守閣がある場所ではなく、新幹線より北西側となる小高い丘上にあったようです。

https://sirotabi.com/2906/