伊予松山藩歴代藩主の家系を見る 18 久松定謨(第16代当主)2

久松家第16代藩主久松 定謨(ひさまつ さだこと)は、郷里松山にいろいろと貢献している。

特に、現在も朝夕城下町からながめる伊予松山城天守は、大正12年(1923)7月に久松 定謨は政府から松山城の払い下げを受けて松山市に寄附している。(昭和20年7月26日松山空襲からのがれ無事残った)

現在全国に近世に創建された城郭(天守)は、僅か12天守しか残ってないが松山城天守はその一つで最も新しい天守(安政元年再建)である。

現存12天守は、弘前城天守(青森県)・松本城天守(長野県)・丸岡城天守(福井県)・犬山城天守(愛知県)・彦根城天守(滋賀県)・姫路城天守(兵庫県)・松江城天守(島根県)・備中松山城天守(岡山県)・丸亀城天守(香川県)高知城天守(高知県)・宇和島城天守(愛媛県)伊予松山城天守(愛媛県)である。

昭和24年までは12天守全部国宝に指定されていたが、昭和24年1月26日に法隆寺金堂の火災が切っ掛けで、昭和25年5月30日文化財保護法が制定され、4天守が国宝に「松本城天守・犬山城天守・彦根城天守・姫路城天守」あとの天守は重要文化財に指定された。

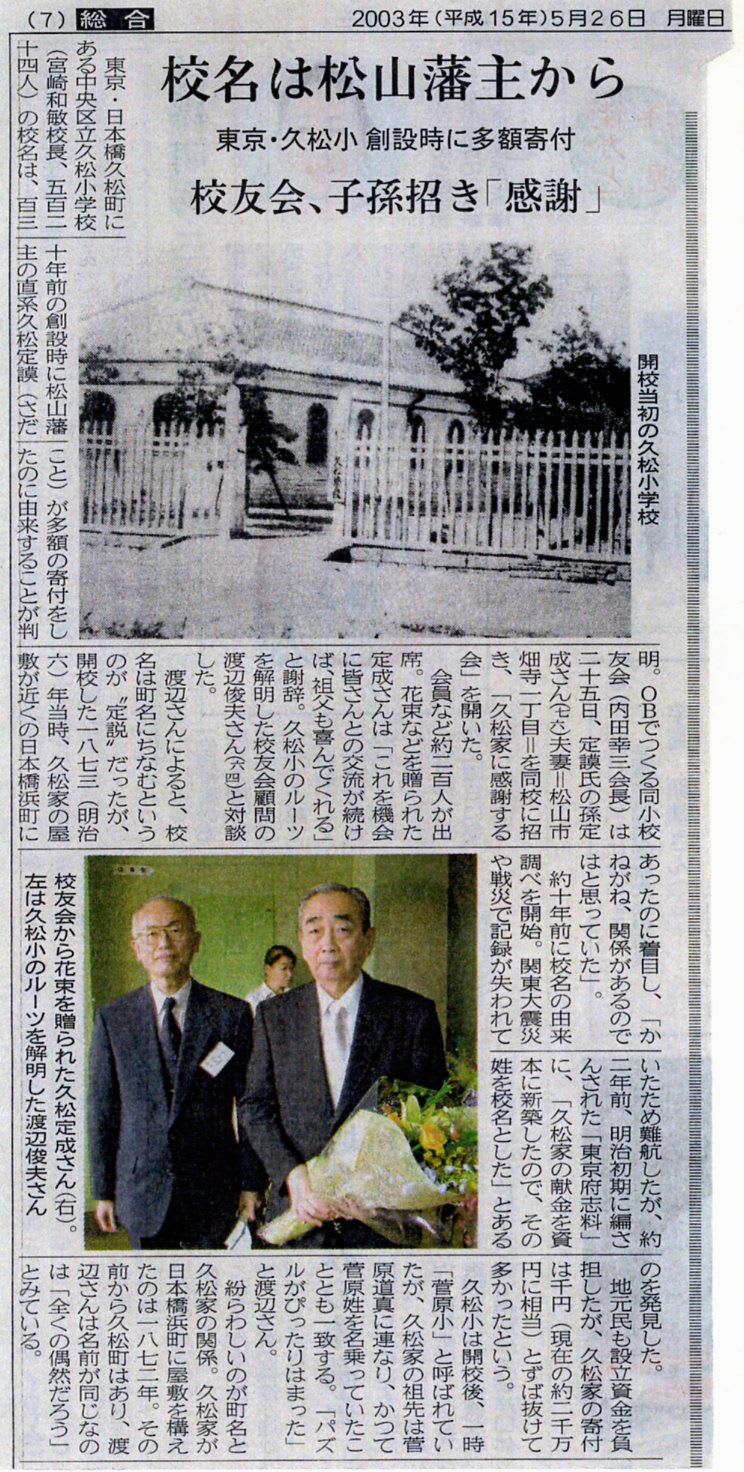

画像は、伊予松山・久松家第16代藩主久松 定謨が当時多額な寄附をして創建して開校した東京都中央区久松町にある、現在の区立久松小学校でここにも足跡を残している。

詳細は、前項の新聞記事を参照して下さい。

久松家第16代藩主久松 定謨(ひさまつ さだこと)は、郷里松山にいろいろと貢献している。

特に、現在も朝夕城下町からながめる伊予松山城天守は、大正12年(1923)7月に久松 定謨は政府から松山城の払い下げを受けて松山市に寄附している。(昭和20年7月26日松山空襲からのがれ無事残った)

現在全国に近世に創建された城郭(天守)は、僅か12天守しか残ってないが松山城天守はその一つで最も新しい天守(安政元年再建)である。

現存12天守は、弘前城天守(青森県)・松本城天守(長野県)・丸岡城天守(福井県)・犬山城天守(愛知県)・彦根城天守(滋賀県)・姫路城天守(兵庫県)・松江城天守(島根県)・備中松山城天守(岡山県)・丸亀城天守(香川県)高知城天守(高知県)・宇和島城天守(愛媛県)伊予松山城天守(愛媛県)である。

昭和24年までは12天守全部国宝に指定されていたが、昭和24年1月26日に法隆寺金堂の火災が切っ掛けで、昭和25年5月30日文化財保護法が制定され、4天守が国宝に「松本城天守・犬山城天守・彦根城天守・姫路城天守」あとの天守は重要文化財に指定された。

画像は、伊予松山・久松家第16代藩主久松 定謨が当時多額な寄附をして創建して開校した東京都中央区久松町にある、現在の区立久松小学校でここにも足跡を残している。

詳細は、前項の新聞記事を参照して下さい。