今は2007年7月6日の朝、「サン、サン、サン、サン、サン、サン・・・」とサンサナー(クマゼミ)が激しく鳴いている。サンサナーは真夏のセミという印象を、私だけでなく多くのウチナーンチュが持っているはずだ。「サン、サン、サン」は「太陽、太陽、太陽」と言っているみたいにも聞こえ、「暑いぜ!」とつい思ってしまう。

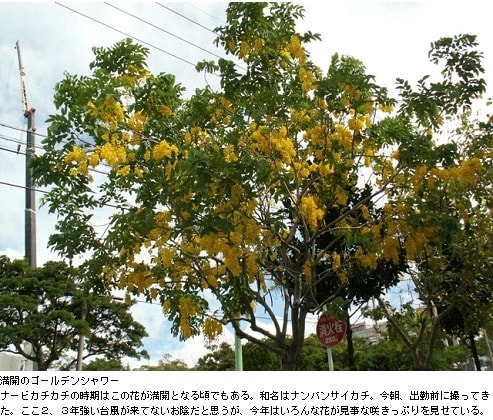

私の住まいや職場の周辺では、セミは先ず、シーミーグヮー(くろいわにいにい)の声から始まる。シーミーグヮーは清明小と書き、清明の頃に出てくるセミということ。その後、ナービカチカチ(りゅうきゅうあぶらぜみ)の声が聞こえるようになる。ナービカチカチは鍋の底を叩くような音という意味、鳴き声がそうだということ。ナービカチカチは梅雨明けの頃に出る。今年は早かった。6月15日に職場の庭に出現した。

文献には、ナービカチカチは6月下旬から、サンサナーは6月中旬からとあり、サンサナーの出現が早いようであるが、私の印象ではサンサナーはナービカチカチの後である。サンサナーの声が聞こえると真夏である。死ぬほど暑い夏。

このところずっと現場仕事が続いている。梅雨の頃は合羽を着ての肉体労働で、サウナスーツを着ての運動と一緒で、したたか汗をかいたが、私の肉体に対するダメージはそう酷いものでは無かった。梅雨が明けて夏となった。合羽を着ることは無いが、したたか汗をかく。沖縄の夏の直射日光は厳しい。肉体に対するダメージも激しくなる。

私は身長が170センチある。5年前までは70キログラム近い体重だったが、粗食小食に加え毎日のちょっとした運動によって体重が徐々に落ちていき、3年前からはだいたい62キログラム前後となっている。その適正体重が、この時期、現場に出ると60キログラム前後となる。その体重で体脂肪率は12から14%となる。

その数字だけ見るとカッコいい体型だが、実際はそれほどでも無い。旧日本人の骨格を遺伝している私は顔が大きく、脚が短い。「風采の上がらないオッサン」という表現がピッタリくる。顔デカ短足のオジサンはその上、加齢臭を持つ。去年まで、夏に現場仕事は年に2、3日あるか無いかであったのではっきり気付かなかったのだが、一ヶ月以上も現場が続いている今年は、加齢臭を確実に認識した。汗の浸み込んだシャツや作業着を洗濯して干す。それらが洗濯洗剤の匂いでなく、オジサンの臭いがするのだ。

我が身の加齢臭を認識したからといって、私が落ち込んでいるなんてことは無い。加齢臭はたいした問題では無い。女性にもてなくなるということはあるかもしれないが、加齢臭のせいで仕事ができなくなるなんてことは無いからだ。問題は加齢臭では無く、体力の衰えである。10年前なら真夏の現場仕事も、そりゃあきついのに変わりは無かったが、ちゃんとこなせたのである。重いのを持ったり、穴を掘ったりの重労働も何とか一日もったのである。今はしかし、重労働に長時間耐えられない。30分動くと10分の休憩を必要とする。重労働そのもののせいでは無い。空に輝く夏の太陽のせいである。

今のところはしかし、そうやって休み休み仕事をすれば一日の労働は何とかこなせる。家に帰ってビールを飲めば、元気が戻る。ナービカチカチの鳴く頃はまだ、木陰は涼しいし、夜も涼しい。沖縄の梅雨明けは夏至の頃である。その頃からしばらくは南風が吹く。南シナ海から10~15mの南西季節風で、これが涼しさを与えている。この、ちょいと良い季節は梅雨明けから7月の初め頃まで続く。今年はその時期が延びていて、昨夜も良い風が吹いていたし、今(7月6日の朝)も窓から風が流れ込んでいる。

沖縄の、梅雨明けから10日間ばかりは、ちょいと良い季節となっている。この季節が終わるとあの恐ろしい「含み笑いの季節」がやって来る。

記:ガジ丸 2007.7.6 →沖縄の生活目次

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行