(スウェーデンは公衆トイレの券売機もキャッシュレス=ストックホルム、星野眞三雄撮影【11月3日 GLOBE+】)

【「私の18歳の娘は現金を使ったことがない」】

今日の話は通貨。主にキャッシュレスの話とリブラのようなデジタル通貨の話。

正直に言えば、私はこのような話が殆ど理解できていません。チンプンカンプンです。

普段、ポケットにお金をむき出しで突っ込んで持ち歩いており、「スマホ決裁なんてものより、現金で払った方が手っ取り早いんじゃない?」なんて考えている“化石”のような人間ですので。

しかし、世の中の“おカネ”が急速に変化しており、今後その流れは間違いなく加速すると思われますので、自分の頭の中を整理するために、あえて“よくわからない”通貨の話を取り上げてみました。

キャッシュレスの件は、よく中国が話題になります。私も中国旅行でその様子のごく一部を垣間見たこともあります。

キャッシュレスが進んでいるのは、中国だけでなく、先進国でも途上国でも同様で、日本が著しく出遅れているのかも。その日本もこれから急速にキャッシュレス化するのでしょう。

****現金が消えていく国スウェーデン 実は世界で初めて銀行券をつくった国だった****

ストックホルム市内のショッピングモール。有料の公衆トイレに入ろうとして券売機を見たら、10クローナ(約110円)を現金で払うための投入口が見あたらない。よく見ると、「カード・オンリー(カード支払いのみ)」の文字。こんな「緊急事態」でもカード払いだけで問題がないほど、スウェーデンではキャッシュレス化が進んでいる。

コーヒーショップに入っても、カードリーダーの横に「キャッシュフリー(現金お断り)」のプレート。近くのパン屋も、市場の花屋も、路面のホットドッグ屋も支払いはカードかスマホのアプリだけ。(中略)

■現金は2025年に消える?

スウェーデンのキャッシュレス化を加速させたのが、2012年にサービスが始まったスウィッシュだ。大手銀行が共同開発した。電話番号と銀行口座をリンクさせ、相手の電話番号だけで銀行口座に送金できる。手数料は無料だ。

利用者は710万人と人口の7割ほど。いまでは現金流通額がGDP(国内総生産)比で1%程度と、日本の約20%、欧米諸国の10%前後に比べて格段に低い。

使う側だけでなく、店側にもキャッシュレスの利点は大きいという。現金がなければ、レジを設置したり、現金を数えたりするコストを減らせる。現金を盗まれるリスクもない。中央銀行のリクスバンクの調査では、商店の5割が「25年には現金が使えなくなる」と回答した。

大手銀行SEBでスウィッシュを担当するローレンス・ウェスターラン(60)は「予想をはるかに超えてキャッシュレス化が進んだ。私の18歳の娘は現金を使ったことがない。現金を手にしたことがない娘に、お金の大切さを伝えるのは工夫が必要だ」と苦笑いしていた。(後略)【11月3日 GLOBE+】

**********************

現金を手にしたことがない世代が育ちつつあるという事実は、ちょっと衝撃的です。

キャッシュレスの取引が一番威力を発揮するのは海外出稼ぎ労働者の送金、そのため途上国でも急速にキャッシュレスが進行しています。

****銀行送金さようなら 出稼ぎ労働者支える「アリペイ経済圏」が急拡大中****

香港島中心部にある中環(セントラル)駅周辺の道路は、数千人のフィリピン人で埋め尽くされていた。(中略)その中の一人で香港滞在歴4年のピラルダ・アパタス(43)とカフェで話をしていると、アパタスのスマートフォンにメッセージが届いた。eウォレットとしてダウンロードした香港の電子決済アプリ「TNG」に、50香港ドル(約700円)が振り込まれた知らせだ。「

貸したお金を友達が返してきた。仲のいい友達とは、最近はよくアプリを使って、お金の貸し借りをしている」。アパタスは、当たり前のように説明した。

こうしたアプリを、香港にいる約14万4千人(2018年政府統計)のフィリピン人労働者の多くが使い始めたのは3年ほど前、香港で最初にTNGがeウォレットとして認可されてからだ。

利用する最大の理由は、母国の家族への送金がとても楽になったこと。銀行口座を持っていない人が多いため、以前は毎月の給料日に休みをとって送金のセンターに現金を持参。長い行列に並んで手続きをしていた。

今は自宅近くのコンビニで現金をアプリに入金し、スマホで操作するだけで簡単に、しかも瞬時にフィリピンの家族に送金できるようになった。

フェイスブックが打ち出したデジタル通貨「リブラ」構想。世界をお金でつなぐという、その狙いの一部は、すでに実現しつつある。

代表例が、中国のIT大手アリババの電子決済アプリ「アリペイ」だ。買い物に使うQRコード決済の草分けで、世界の利用者は10億人以上とされる。そのアリペイが目をつけたのが、国際労働機関(ILO)の統計(17年)で、世界に約1億6400万人いるとされる出稼ぎ労働者たち。ほとんどが母国へ仕送りをしている。

その送金手段としてもアリペイは着実に影響力を強めており、韓国やインドネシア、タイ、インドなどアジアを中心に地元のスマホアプリと提携。「アリペイ経済圏」を急速に拡大している。

アパタスも最近では母国への送金にアリペイ使うことが増えた。TNGなど複数のアプリをスマホに入れているが、送金手数料が無料なのはアリペイだけ。(中略)

アリペイの提携会社の一つが、利用者が2500万人にのぼるフィリピン最大手のスマホアプリ「Gキャッシュ」だ。幹部のネイ・ビリャセニョール(32)は「アリペイのネットワークを生かし、世界中に散らばるフィリピン人労働者が母国に手数料を無料で送金できる仕組みができた」と胸を張る。Gキャッシュは同時に、世界に約230万人いるフィリピン人出稼ぎ労働者の分布データなどの情報共有を通じて、アリペイの事業拡大戦略に貢献している。(後略)【11月4日 GLOBE+】

*********************

手数料無料で送金できる見返りとして、個人情報がどのように利用されるのか・・・気になるところではありますが。

アフリカでも・・・・

“2014年のはじめに、ケニアで爆発的に普及したMペサ(携帯電話を使ったモバイル決済・送金サービス)を見に行ったのですが、銀行も金融機関もないのに携帯ショップだけはあるんですよ。

たとえば、出稼ぎに出た息子さんがお金をチャージして、その家族が携帯ショップに行って自分の息子の携帯番号と暗証番号をショートメールで送ると現金が手に入るわけです。ここでは銀行はなくても携帯電話だけで何でもできるんだと知って、衝撃を受けました。”【9月30日 loftwork】

いろんな問題はありますが、今後キャッシュレスが加速するのは間違いないでしょう。

“今、キャッシュレスが進んでいますが、ある意味当然だし、世界共通の流れです。ミャンマーにいる人でも日本にいる人でも、それを使ったら便利かどうかというという観点は同じ。便利だと思った瞬間、人は使うようになります。”【同上】

【将来は中国デジタル通貨対「GAFA」リブラか?】

このようなキャッシュレスのお流れと相性がいいのがデジタル通貨。

*****キャッシュレス化を推進する日本政府の黒い思惑。仮想通貨リブラと銀行の全面戦争が始まる****

(中略)

支払い手段としての仮想通貨

では、仮想通貨が庶民の夢とともについえてしまったのかといえば、そうではない。

実は仮想通貨は、投機のブームが終わってこそ、その本来の機能が注目されているのだ。それは、デジタルな支払い手段としての機能である。

これは仮想通貨の相場が極端に変動した状態では成り立たない。投機のブームが終わり、相場が安定したいま、仮想通貨の支払い手段としての潜在能力が改めて注目されている。

特にそれには2つの理由がある。

ひとつは、いま日本でも進んでいる各国のキャッシュレス化の動きである。そして次は、ドルに代わる新しい国際決済通貨を求める動きである。

なぜ日本をはじめ各国政府はキャッシュレス化を推進するのか?

日本でもそうだが、いま中国を始め各国ではキャッシュレス化の動きが加速している。日本でもスマホ決済によるキャッシュレス化を政府が促進している。

しかしながら、なぜキャッシュレス化を政府が推進しているのか、その理由がきちんと説明されたことはあまりない。

もちろんそこにはさまざまな理由があるが、先進国で多い理由のひとつは、既存の銀行を守るためである。(中略)

どの先進国もそうだが、資本主義は成長の限界にきている。そのため各国の中央銀行は、成長を維持する必要から金利をとことん下げ、市場に資金を供給している。そして多くの国では、マイナス金利も当たり前の状況になってしまった。

理論上これは、借りた額よりも返済額が小さくなるということだ。もちろん、金利が利益の源泉である銀行としてはたまったものではない。マイナス金利下では、銀行経営は成り立たなくなってしまう。

すべては銀行を救うため

そこでスイスやデンマークなどのヨーロッパ諸国の銀行は、預金口座に金利を付けるのではなく、逆に「口座管理費」として預金者から手数料を徴収するようになった。そうしないと、マイナス金利下では銀行経営は難しい。

一方、預金者としてはこれはたまったものではない。口座を開設すると、手数料を支払わなければならないのだ。

その結果、口座を閉鎖して現金を引き出し、自宅で保管する預金者が増えた。(中略)

銀行にとってこれは危機的な事態である。マイナス金利と口座閉鎖で破綻する銀行も出てきてもおかしくない。

そうした銀行の救済策として政府が打ち出したのが、キャッシュレス化の方向性であった。

まず、高額紙幣の流通を禁止する。そして、モノやサービスを買うと、銀行口座の預金から自動的に引き落とされるキャッシュレスな支払い手段を強力に推進し、現金の流通を不要化する。

すると、国民は引き落としの必要性から現金を銀行口座に保管しなければならないので、口座の解約はできなくなる。これで銀行は破綻の危機から救われる。

このような状況がキャッシュレス化の背景にあるとすれば、日本のキャッシュレス化の動きも、銀行を救うために預金者から口座管理手数料を徴収する準備だと見ることもできる。注意しなければならない。

銀行がビットコインを飲み込む日

こうした状況で、ビットコインのような仮想通貨の相場が安定し、支払い手段として使用できるようになればどうなるだろうか?

独自のウォレットで管理され、銀行の口座を一切介さない分散型の仮想通貨は銀行にとれは脅威となる。

しかし、キャッシュレス化が一般化した状況なら、政府が主導して銀行口座とウォレットを強制的に合体させ、銀行が管理するウォレットを通して仮想通貨を使うシステムも検討されるようになるはずだ。

仮想通貨が投機の対象にしか過ぎなかったときにはこのようなことは考えられなかったが、仮想通貨の支払い手段としての可能性が高まると、銀行による仮想通貨吸収という方向も考えられるだろう。

ドル覇権はもう終わった

仮想通貨の投機ブームが終息し、支払い手段としての機能がクローズアップされる第2の点が、ドルに代わる新しい国際決済通貨を求める動きである。

周知のように、いまはドルが国際決済のための基軸通貨として使われている。この状況は、国際金融体制の若干の変更はあったものの、戦後75年間変わっていない。

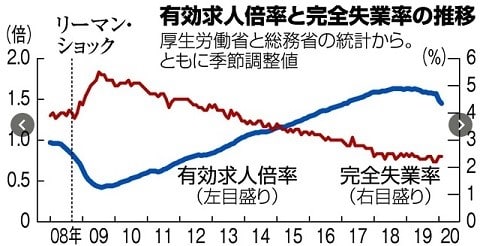

しかし、特に、2001年の同時多発テロから始まる度重なる戦争や、リーマン・ショックのような金融危機の発生でアメリカの覇権は次第に失墜し、それとともにドルに対する信任も低下した。(中略)

さらに、ドルを国際決済通貨として好まない傾向はトランプ政権になってから加速している。通常の米政権とは異なり、アメリカの国益を最優先する一国主義を主張するトランプ政権は、選挙目的で国内景気を浮揚させるために、基本的に政府から自立していなければならないFRBに強烈な圧力をかけ、利下げを断行させている。

これにともなってドルの価値も大きく変動する。これは諸外国にとってはたまったものではない。トランプ政権の国内政治の都合で利子率が変動し、ドルの価値が影響を受けるのである。

アメリカのこうした政治的影響を受けない安定した国際決済通貨への要望が自然に高まっても不思議ではない。

国際決済手段としての仮想通貨

事実、すでに中央銀行の関係者からドルに代わる決済通貨を要望する発言が出てくるようになった。(中略)

8月23日、米連銀(FRB)と各国の中央銀行との定例年次会合「ジャクソンホール会議」が開催された。その席

「リブラ」の出現

長くなったが、これが現在の状況だ。キャッシュレス化へと向かう各国の国内状況も、新しい決済通貨を望む国際的な状況も、安定した決済手段になり得るデジタル通貨の可能性を志向している。

そこにおもむろに登場したのが、フェイスブックが計画している仮想通貨「リブラ(Libra)」なのである。(中略)

「リブラ」はこうした相場の大きな変動を防ぐため、価値を実物資産にリンクしている。それは、ドルや円、そして人民元やユーロなどの代表的な通貨とともに、金などの希少金属である。これはIMFが政府に与え、実質的に政府間のやり取りでは通貨として機能する「SDR(特別引き出し権)」に似たコンセプトである。(中略)

25億のアカウント

そして、「リブラ」を他の仮想通貨から際立たせているのは、フェイスブックのアカウントの多さである。現在で25億アカウントだ。

この状況で使い勝手のよい「リブラ」が本格的に導入されると、他の仮想通貨の送金手段や、送金サービスが駆逐される可能性が高い。仮想通貨による送金・支払い手段としては、「リブラ」がシェアを独占することは間違いない。

そのような圧倒的なシェア率を持つ「リブラ」であれば、個人のみならず企業間の決済方法としても使用できる可能性がある。つまり「リブラ」は、国際貿易の決済手段として使えるということだ。(中略)

銀行と中央銀行との戦い

(中略)しかし「リブラ」は、既存の銀行ならびに中央銀行から見ると大変な脅威である。銀行を一切介さない「リブラ」が一般的な支払い手段になるようなことでもあれば、人々は銀行を使わなくなる。銀行口座は不要になる。これは銀行にとっては死活問題である。

また、ドルに代わる安定した国際決済通貨を求める動きを見せている中央銀行にとっても、「フェイスブック」といういち民間企業が発行元になる「リブラ」は脅威であることは間違いない。

中央銀行のコントロールの及ばない国際決済通貨が使われるのだ。そうなると、おおげさな表現だが、世界経済に対する中央銀行の影響力とコントロールは大幅に縮小する。

このような状況を回避するためには、主要国の中央銀行、ないしは「IMF」のような国際機関が発行するデジタル通貨が、国際決済通貨として導入する動きも強い。フランス財務省はドイツとともに「リブラ」の導入をブロックする姿勢を明確にしている。

対照的に、中国の中央銀行である「中国人民銀行」は、独自なデジタル通貨の開発に着手していると発表した。このデジタル通貨は「フェイスブック」の「リブラ」に対抗したものになる。

「中国人民銀行」によると、「もしリブラが国際取引等の決済シーンで既存の法定通貨のように利用されることになると、これまでの金融政策や各国の財政的な安定、さらには国際的な金融システム全体に多大なる影響を与えることになる」との懸念を示し、開発中のデジタル通貨はこの懸念を払拭することが目的だとした。

まさにこれは、「リブラ」を凌駕する国際決済通貨を発行するのは中国であるという宣言である。

しかし、これで勝負が決まったわけではない。「IMF」などの国際機関や他の主要国も、国際決済通貨としての使用を目標にしたデジタル通貨を出してくる可能性が大きい。そうした状況に、「リブラ」はどのように対応するのだろうか? 戦いは始まったばかりである。行方に目が離せない。【10月1日 MONEY VOICE】

***************

先のG20 では、各国政府がリブラに否定的な対応で一致したことは周知のところです。

“20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議は18日、2日間の討議を終え閉幕した。フェイスブック(FB)が計画する暗号資産(仮想通貨)「リブラ」に規制を課すことで一致し、マネーロンダリング(資金洗浄)への悪用防止や利用者保護などに関する「深刻なリスクに適切に対処」した上で発行すべきだとする合意文書を発表した。”【10月19日 共同】

ザッカーバーグCEOは、アメリカ議会の公聴会で、規制当局から承認を得られるまで発行しないと証言し、構想の実現を事実上、先送りする考えを示しました。国際通貨ドルの“特権”を揺るがすようなデジタル通貨をアメリカは容易には認めないでしょうが。

ただ、これで流れが止まるものでもなく、リブラや、それに代わるものが今後も次々に現れるのではないでしょうか。そこに“便利さ”“使い勝手の良さ”があれば、各国政府が押しとどめるのは難しいかも。

また、中国のように独自の観点から、国家が管理するデジタル通貨導入に踏み出す動きも。

****中国、デジタル通貨導入へ 国民の消費動向の監視強化か****

米フェイスブックの暗号資産(仮想通貨)「リブラ」が物議を醸す中、中国政府は独自のデジタル通貨を導入する計画を進めている。アナリストらによると、この通貨は、政府や中央銀行が国民の消費の動きを監視できるものになるとみられている。(後略)【11月1日 AFP】

*******************

中国のデジタル通貨は国内だけでなく、一帯一路に乗って世界に広がる可能性も。ザッカーバーグCEOもそのあたりの危険性を米議会に訴えています。

世界の覇権をめぐる争いの構図はやはり「中国対GAFA」でしょうか。