原作『逃避夢』の話ついでに、庵野秀明監督映画『式日』についても語っておきましょうか。

当時あまり邦画に興味がなかった私が、この映画のDVDをレンタルして観てみようと思った動機は極めて不純で、ご存知私の好きなCoccoがこの映画のエンディング・テーマ曲を務めていたという、ミーハーな理由からだけでした。

で、見始めた時はこのマイワールドな女主人公の話についていけそうもなくて、この手の映画はかなり苦手な部類のハズだったんですが、見ているうちになんや映像にグイグイとひきこまれていく、今までに味わったことのないなんとも摩訶不思議な感覚の映画だったのでした。

完全にハマったのが鑑賞2回目で、京都みなみ会館で『岩井俊二ナイト』というオールナイト企画の時に観た時でした。

「なんで庵野監督作品が俊二ナイトでやってんねん?」と思ったのですが、この映画の中で通称“カントク”役を演じていたのが実は岩井氏ということを、その時に初めて気付いたのでした。

そして主人公をこの映画の原作者が演じとるとは「いったいどんな設定の映画やねん!」と、ますますこの映画に対する興味が湧き上がったのでした。

本作は藤谷文子さんが描いた原作をそのまま映像化するのではなく、庵野監督がいったん解体して核となる部分を抜き出し、彼なりの味付けを施し再構築した感じの仕上がりとなっている。

主人公の通称“カノジョ”の人物像を、岩井氏演じる“(庵野)カントク”側から見た解釈で、松尾スズキのナレーションに乗せて描いていくといった、かなり自己解釈的であり、手探りで実験的な印象を受けるのですが、それがこの映画の味であり、魅力であるのだな~と、訳も分からずひとりで納得しておりました。

ストーリー云々よりも、庵野監督の故郷である山口県宇部市の線路道、工場、商店街といった町並みや情景、“カノジョ”の住処であるビルディングの各階に散りばめられた殻に閉じこもる“カノジョ”の内面世界を表したような幻想的な装飾。

そういった素朴さと艶やかさのコントラストの映像美にまずこの庵野監督のアート性の豊かさを感じました。

そしてなんといっても役者陣の生々しくてぎこちない演技にハマった。

藤谷さんの人格がコロコロと変貌し、時折マジギレモードで宇部弁や関西弁(藤谷さんは大阪育ち)で癇癪を起こす“カノジョ”にふりまわされるカントク役の岩井氏の微妙な演技がこれまた大変微笑ましい。

しかしやっぱ素晴らしいのが藤谷さんとベテラン俳優陣、村上淳、大竹しのぶらとの絡みである。

もちろんベテラン勢の演技も素晴らしいのですが、彼らに全く退けをとらない藤谷さんの熱演がマジ凄い!!ホンマに初主演??

特にラスト、大竹しのぶと藤谷さんの母と娘の愛憎乱れるアドリブ全開の鬼気迫る熱演は凄まじいです!!

そのあまりのド迫力さに小生、思わず涙が零れ落ちてしまったくらい。

市販DVDも即購入してしまったのですが、ちょっと納得いかないことが一点。

なんで、下のような安っぽいパッケージにすげかえられたのか???

↓

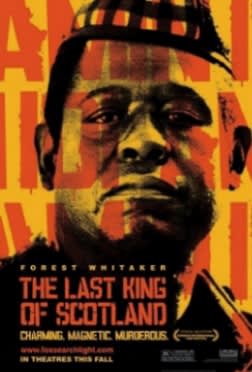

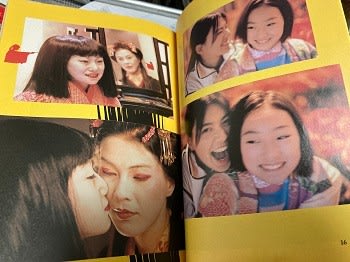

VHS、レンタルDVDのは写真上のような素晴らしいジャケだったのに・・・

全く理解に苦しむ。

オススメ度:★★★★★

今日の1曲:『Raining』/ Cocco

当時あまり邦画に興味がなかった私が、この映画のDVDをレンタルして観てみようと思った動機は極めて不純で、ご存知私の好きなCoccoがこの映画のエンディング・テーマ曲を務めていたという、ミーハーな理由からだけでした。

で、見始めた時はこのマイワールドな女主人公の話についていけそうもなくて、この手の映画はかなり苦手な部類のハズだったんですが、見ているうちになんや映像にグイグイとひきこまれていく、今までに味わったことのないなんとも摩訶不思議な感覚の映画だったのでした。

完全にハマったのが鑑賞2回目で、京都みなみ会館で『岩井俊二ナイト』というオールナイト企画の時に観た時でした。

「なんで庵野監督作品が俊二ナイトでやってんねん?」と思ったのですが、この映画の中で通称“カントク”役を演じていたのが実は岩井氏ということを、その時に初めて気付いたのでした。

そして主人公をこの映画の原作者が演じとるとは「いったいどんな設定の映画やねん!」と、ますますこの映画に対する興味が湧き上がったのでした。

本作は藤谷文子さんが描いた原作をそのまま映像化するのではなく、庵野監督がいったん解体して核となる部分を抜き出し、彼なりの味付けを施し再構築した感じの仕上がりとなっている。

主人公の通称“カノジョ”の人物像を、岩井氏演じる“(庵野)カントク”側から見た解釈で、松尾スズキのナレーションに乗せて描いていくといった、かなり自己解釈的であり、手探りで実験的な印象を受けるのですが、それがこの映画の味であり、魅力であるのだな~と、訳も分からずひとりで納得しておりました。

ストーリー云々よりも、庵野監督の故郷である山口県宇部市の線路道、工場、商店街といった町並みや情景、“カノジョ”の住処であるビルディングの各階に散りばめられた殻に閉じこもる“カノジョ”の内面世界を表したような幻想的な装飾。

そういった素朴さと艶やかさのコントラストの映像美にまずこの庵野監督のアート性の豊かさを感じました。

そしてなんといっても役者陣の生々しくてぎこちない演技にハマった。

藤谷さんの人格がコロコロと変貌し、時折マジギレモードで宇部弁や関西弁(藤谷さんは大阪育ち)で癇癪を起こす“カノジョ”にふりまわされるカントク役の岩井氏の微妙な演技がこれまた大変微笑ましい。

しかしやっぱ素晴らしいのが藤谷さんとベテラン俳優陣、村上淳、大竹しのぶらとの絡みである。

もちろんベテラン勢の演技も素晴らしいのですが、彼らに全く退けをとらない藤谷さんの熱演がマジ凄い!!ホンマに初主演??

特にラスト、大竹しのぶと藤谷さんの母と娘の愛憎乱れるアドリブ全開の鬼気迫る熱演は凄まじいです!!

そのあまりのド迫力さに小生、思わず涙が零れ落ちてしまったくらい。

市販DVDも即購入してしまったのですが、ちょっと納得いかないことが一点。

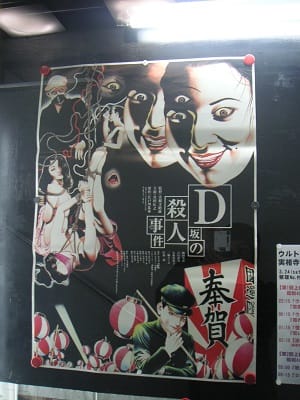

なんで、下のような安っぽいパッケージにすげかえられたのか???

↓

VHS、レンタルDVDのは写真上のような素晴らしいジャケだったのに・・・

全く理解に苦しむ。

オススメ度:★★★★★

今日の1曲:『Raining』/ Cocco