先程、ときおり愛読している公式サイトの【 日刊ゲンダイデジタル 】を見ている中で、

『 欽ちゃん「80歳の挑戦」どこまでやるの?

自宅で転倒し救急搬送、翌日YouTubeに1時間出演! 』、

と題された見出しを見たりした。

私は東京の調布市に住む年金生活の無力な77歳の身であるが、

何かとお笑いの世界の御方は苦手であるが、長年活躍されている萩本欽一さんは、

30数年前にテレビの番組で視聴した程度であるが、

未だに第一線でご活躍らしく、思わず記事を精読してしまった・・。

この記事は、【 日刊ゲンダイデジタル 】に於いて、11月15日に配信され、

無断であるが、記事を転載させて頂く。

《・・

自宅で転倒し、検査入院した“大将”こと萩本欽一さん(80歳)。

今月5日深夜に、自宅階段から足を踏み外して転倒、

後頭部と腰を強打して、病院に救急搬送。

その翌日、「出血しているみたいだ」との連絡を病院から受けながらも

ユーチューブチャンネル「欽ちゃん80歳の挑戦」に出演。

5分間程度という医師の制限を大きく上回る約1時間もの出演を果たした。

転倒は、高齢者が要介護へとなってしまう恐れがあり、

欽ちゃんのムチャな行動を心配する声があがるのも当然。

出演した当日も、起床すると痛みがあり、

また病院へ行ったところ、検査入院を勧められたというのだから、

ファンも関係者も心配だろう。

「階段でこけちゃって、頭打って、コントで三段落としってあるけど、

ぎゃあとなっちゃった」などと説明したが、笑うに笑えない。

「今回の『80歳の挑戦』は、原点回帰と言いますか、

ひとりでのお笑いをしたり、舞台裏のところからネタを生配信したり、

AIとコントしたりと、まさに挑戦の連続なんです」(スポーツ紙芸能デスク)

普通ならば、とっくに引退し、悠々自適の老後を楽しむような年齢のうえ、

「欽ドン」、「欽どこ」などの冠番組で、

80年代から第一線を走ってきたキャリアの持ち主にもかかわらず

新しいことに挑戦する意欲には驚くばかりだ。

芸能界では、88歳の仲代達矢さんが、

主演舞台「左の腕」の巡演を石川・能登でスタート。

「我々、演劇人は作品を作り続けなければいけない」と衰え知らずの情熱を見せている。

このほど99歳で亡くなった瀬戸内寂聴さんは、最期まで現役を貫いた。

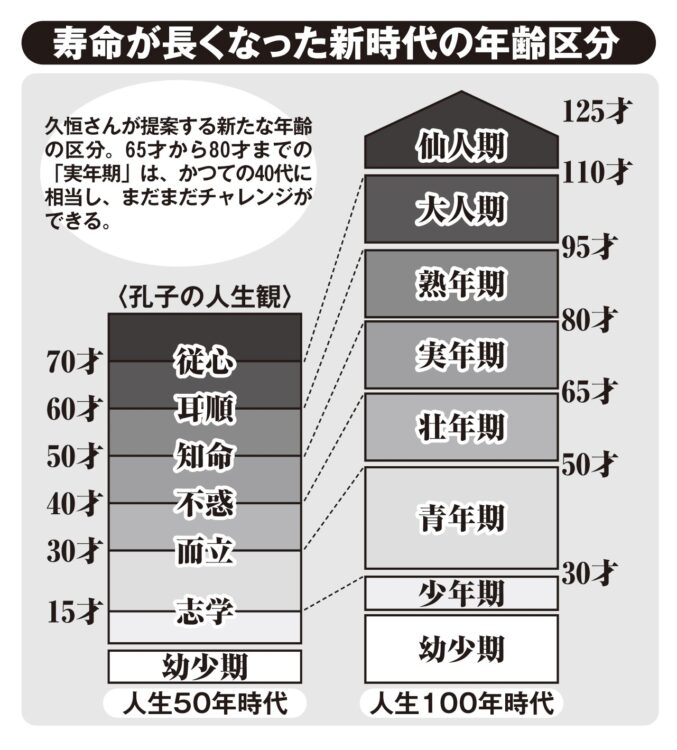

人生100年時代。

欽ちゃんの芸道も「どこまでやるの?」と本人に水を向ければ、

まだまだ道半ばとの答えが返ってくるかもしれないが、

年寄りに、冷や水は禁物である。・・ 》

今回、長年第一線で活躍されている萩本欽一さんが、

自宅で転倒し救急搬送、翌日YouTubeに1時間出演!、

と私は学びながら、80歳の御高齢なのに、恐れ入りました、と呟(つぶ)やいたりした・・。

この記事に記載されていた88歳の仲代達矢さんは、

《・・主演舞台「左の腕」の巡演を石川・能登でスタート。

「我々、演劇人は作品を作り続けなければいけない」と衰え知らずの情熱を見せている・・ 》

こうしたことを学び、私は驚きながら、恐れ入りました、と思いを重ねたりした。

私は都心の郊外の調布市に雑木が多い小庭の中で、古惚けた戸建に住んでいる。

そして近くに生家があり、1944年(昭和19年)の秋に農家の三男坊として生を受けた。

こうした中、この頃に生家にある本と云えば、農協の発刊する月刊誌の『家の光』ぐらい記憶にない。

やがて小学5年の時、近くに引っ越してきた都心に勤めるサラリーマンの宅に行った時に、

居間にある書棚に本が並んでいたを見た時は、私は少年心でも、眩暈(めまい)を感じたりした。

こうした中で、私は1955年(昭和30年)の小学4年生の頃から、

独りで映画館に通ったりした映画少年であったが、

やがて都心の高校に入学した直後から、遅ればせながら授業は楽しく感じて、

読書の魅力にも取りつかれたりした。

こうした中、新潮文庫本、岩波文庫本を中核に読み、ときおり単行本を購読したのであるが、

創作者より、文字から伝えられる伝達力、創造力が

それぞれ読む時、感受性、知性、想像力により多少の差異があるが、

心の深淵まで綴られた文章はもとより、この行間から感じられる圧倒的な魔力に引きづり込まれた。

こうした高校生活を過ごしたりし、映画は相変わらず映画館に通い鑑賞し、

映画専門誌の『キネマ旬報』などを精読し、付随しているシナリオを読んだりしていた。

こうした中で、脚本家の橋本忍さんの『切腹』(主演・仲代達矢)を脚色された作品

(原作・滝口康彦、監督・小林正樹、1962年)を観て、圧倒的に感銘させられ、

やがて東京オリンピックが開催された大学2年の時に、映画の脚本家になりたくて、中退した。

やがて専門の養成所に学び、この養成所から斡旋して下さるアルバイトをしたりして、

映画青年の真似事をし、数多くの作品を映画館で鑑賞しながら、シナリオの習作をした。

その後、養成所の講師の知人の新劇の長老からアドバイスを頂き、

映画で生活をするは大変だし、まして脚本で飯(めし)を喰(た)べていくは困難だょ、

同じ創作するなら、小説を書きなさい、このような意味合いのアドバイスを頂いたりした。

この当時の私は、中央公論社から確か『日本の文学』と命名された80巻ぐらいの文学全集を読んでいたが

その後に講談社から出版された『われらの文学』と名づけられた全22巻の文学全集を精読したりした。

こうした中で、純文学の月刊誌の『新潮』、『文學界』、『群像』を愛読していた。

或いは中間小説の月刊誌『オール読物』、『小説新潮』、『小説現代』を購読したりしていた。

やがて私は契約社員の警備員などをしながら、生活費の確保と空き時間を活用して、

文学青年のような真似事をして、この間、純文学の新人賞にめざして、習作していた。

しかし大学時代の同期の多くは、大学を卒業して、社会人として羽ばたいて活躍を始めているらしく、

世の中をまぶしくも感じながら、劣等感を秘めて私の方からは連絡も避けていた。

そして私はこの世から取り残されている、と思いながら、

明日の見えない生活をしながら、苦悶したりしていた。

こうした中で確固たる根拠もなかったが、独創性はあると思いながら小説の習作したりし、

純文学の新人コンクールに応募したりしたが、当選作の直前の最終候補作の6作品の直前に敗退し、

こうしたことを三回ばかり繰り返し、もう一歩と明日の見えない生活をしていた。

こうした時、私の実家で、お彼岸の懇親の時、親戚の小父さんから、

『今は若いからよいとしても・・30過ぎから・・家族を養えるの・・』

と素朴に叱咤された。

結果としては、30代に妻子を養う家庭のことを考えた時、

強気の私さえ、たじろぎ敗退して、やむなく安定したサラリーマンの身に転向を決意した。

そして大手の企業に何とか中途入社する為に、

あえて苦手な理数系のコンピュータの専門学校に一年通い、困苦することも多かったが、卒業した。

やがて1970年〈昭和45年〉の春、この当時は大手の音響・映像のメーカーに何とか中途入社でき、

そして音楽事業本部のある部署に配属された。

まもなく音楽事業本部の大手レーベルのひとつが、外資の要請でレコード専門会社として独立し、

私はこのレコード専門会社に転籍させられ、中小業の多い音楽業界のあるレコード会社に35年近く勤め、

この間に幾たびのリストラの中、何とか障害レースを乗り越えたりした。

そして最後の5年半は、リストラ烈風が加速される中、あえなく出向となったり、

何とか2004年(平成16年)の秋に定年を迎えることができたので、

敗残者のような七転八起のサラリーマン航路を過ごした。

このような定年退職するまでのつたない半生記であり、

そしてたゆまぬ気力で、成し得ると思い深めているので、

ただ恐れ入りました・・と私は思い深めたりしている。

</picture>

</picture>

Photo by iStock

Photo by iStock

</picture>

</picture>

〔PHOTO〕iStock

〔PHOTO〕iStock