■ 動的平衡とはいかなる概念か。

分子生物学が専門の福岡伸一さんが内田樹さんとの対談の中で**動的平衡とは、それを構成する要素が、絶え間なく消長、交換、変化しているにもかかわらず、全体として一定のバランス、つまり、恒常性が保たれている系(システム)です。**(17頁)と説明している。

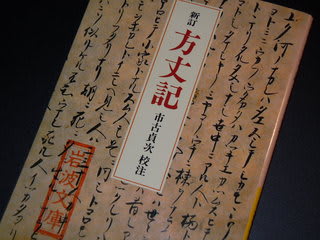

この説明で思い出すのが方丈記の有名な書き出しだ。

**ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとゞまりたるためしなし。**(岩波文庫 9頁) 平安時代、じゃなかった鎌倉時代の初期に鴨長明は既に河の流れに動的平衡を認めていたのだ。

**自分の体は自分のものだと思っていても、自分の体は自分のものではない。半年もたてば、自分の体を構成している原子はすっかり食べたものと入れ替わっています。(中略)ですから、「久しぶりですね。以前とお変わりないですね」と言っても、あなたは実は「お変わりありまくり」なのです。(笑)**(『せいめいのはなし』新潮社 17頁)と福岡さん。これは河の流れと本質的に同じ。

福岡さんは同書で建築のメタボリズムという60年代の運動にも触れている。メタボリズムとは前述の動的平衡の概念説明に倣うと、建築を構成する要素は経年変化するが建築全体としては恒常性が保たれているようなシステムを構築する理論と実践だった。生命現象のアナロジーが建築でできないかと試行錯誤したわけだ。

メタボリズムを具現化した代表的なというか、唯一といってもいい建築作品が黒川紀章さんの「中銀カプセルタワービル」だ。このビルのカプセル(下の写真の丸窓付きのボックス)は古くなれば新しいものに交換して、ビル全体として性能を保持し続けるというアイデアだったのだが、実際にはそうならなかった。新陳代謝しなかった、動的平衡が保てなかった。で、取り壊しが決まっている(いつ取り壊されるのだろう・・・)。

ところで、民家は障子を貼り変え、畳表を更新し、屋根の茅が古くなれば葺き替え、柱の根元が腐れば根継ぎをするというように、構成要素を更新して動的平衡を保つシステムだった。

さて、そろそろ本稿のオトシドコロを考えないと・・・。

その民家が消えつつある。民家は絶滅危惧建築だ。中銀カプセルタワービルでは動的平衡が保てなかった。だが現代建築においても民家のような更新システムを確立しなくてはならない。そう、メタボリズムをもう一度!だ。もはや「造っては壊す」という高度成長期のいけいけどんどん的な発想では地球環境の保全も脱原発もできないから。

そう、これが本稿の結論。

そのためには建築に限らず、例えば家電製品でも「壊れたら買い換える」から「壊れても修理して使い続ける」というライフスタイルに変えないと、それでも成り立つ成熟した経済に移行させていかないと・・・。

ああ、いつものことながら行方定めぬ波枕的文章。 ♪今日は今津か長浜か・・・。