井上尚弥選手がGWの試合に備えてラスベガスに上陸するわ

↓

井上尚弥が米国上陸 カルデナスとフェースオフ&サンドバッグ打ち披露(スポーツ報知)

中谷選手と西田選手の激突は決定するわ

↓

中谷VS西田&天心世界前哨戦など 「PRIME VIDEO BOXING」前売り券5月1日から販売(スポニチ)

と、ただでも痺れまくってるところに、佐々木尽選手のタイトルマッチまで決定!

↓

6/19 佐々木 尽 WBO世界ウェルター級王座挑戦 / IBF世界ミドル級挑戦者決定戦 入札結果 / 6/28 WBAライト級2位スコフィールドvsWBA6位バハディ

もうね、完全にバグってますよ、日本ボクシング界。

5月・6月と楽しみな試合が多すぎる!

さて本題。

じつは昨年12月議会で行った一般質問で、まだご報告できていない話があるんですよね。

しかも結構、議会的にも反響があった話であり、こりゃ跳ばすわけにはいきません!

というわけで甚だ遅くなってしまいましたが…の一般質問のご報告ですよ。

それでは、どうぞ!

■■■■■

消防局が保有する各種車両についてです。

極めて厳しい財政状況に陥っている本市は、今ある施設や設備についても、あらゆる視点から

-----

●必要性はあるか?

●過剰なものはないか?

-----

を精査しなければなりません。

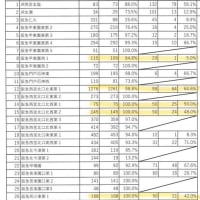

こうした観点から消防局が保有する車両について近隣の人口・規模等が比較的似ている吹田市・尼崎市・豊中市・高槻市と比較しながら見ていきます。

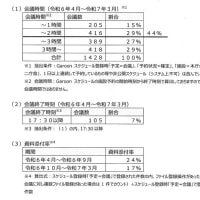

まず火災・事故等の通常災害時に出動する緊急車両についてです。

資料②をご覧下さい。

↓

最初にはしご車です。

消防力の整備指針における、はしご自動車の整備条件は基本、1管轄ごとに1台配置。

一方で

-----

●当該消防署の管轄区域にある中高層建築物が120棟未満

●隣接消防署から30分以内に活動開始できる

-----

の両方を満たす場合は、この限りではないとされています。

北消防署にもはしご車が1台配置されていますが、管轄区域内の中高層建築物は63棟。

過去10年間の出動実績は2件だけで、実際にはしごを伸ばし、放水したことは一度もありません。

こうした現状を踏まえると、近接する神戸市との共同運用や、瓦木消防署との共用によって、市が保有するはしご車の台数削減が可能なようにも感じます。

次に、火災や交通事故、自然災害など一般生活上で起きるさまざまな救助事案に対応するため、救助資機材を積載して現場へ急行し、救助活動を展開する救助工作車について。

吹田・尼崎・豊中・高槻各市の所有台数は2台ですが、本市は4台所有しています。

出動実績の65%程度が鍵開けや安否確認といった軽微な事案であることを考えると、4台も必要か疑問に思います。

次に、水による消火が不可能・困難な石油コンビナートや航空事故などの重大な危険物火災に対応する化学車について。

本市は2台保有していますが、過去10年間の出動実績は2件だけで、実際に化学薬剤を放水したことは一度もありません。

本当に2台必要でしょうか?

また他市では水槽付きポンプ自動車と化学車を兼用している事例もありますが、こうした対応は考えられないのでしょうか?

緊急車両の最後、放射性物質・生物剤・化学剤などの漏洩・飛散・流出による災害に対応する特殊災害対応支援車についてです。

本市は2台所有していますが、吹田・尼崎・豊中・高槻各市の保有台数は1台。

過去10年間の稼働実績は5件しかありません。

台数を1台削減できないでしょうか?

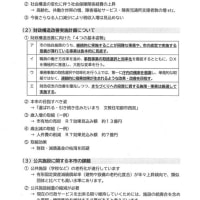

【質問①】

いわゆる緊急車両について、過去の稼働実績や近隣他市との比較も踏まえ、見直す余地があると考えるが、市の見解はどうか?

↓

【答弁①】

通常災害時に出動する、緊急車両のうちはしご車についてですが、北消防署のはしご車を近接する神戸市や宝塚市と、共同運用することや、瓦木消防署と共用した場合、いずれも、現場によっては、出動から現場到着までに30分以上かかるところもあり、その場合、ベランダなどに取り残された要救助者を救出するまでには、更に時間がかかりますことから、はしご車の共同運用や、共用によるはしご車の削減は、より慎重に検討しなければならない事と考えております。

なお、今年度更新予定のはしご車につきましては、本市の財政状況を鑑み、有利な財政措置を講じられるよう、対応しているところでございます。

次に、救助工作車についてですが、近隣他市の2台に対して、西宮市は4台ございますが、例えば、吹田市は36平方㎞、尼崎市は50平方㎞の面積に対して、当市は100平方㎞の面積を管轄区域としておりますことや、救助出動が増加し、続けていることからも、4台の救助工作車は必要であると考えております。

また65%程度が、一般的に安否確認といわれている事案ではございますが、通報段階では「玄関が施錠されている、中で倒れているかもしれない」という救助を求める内容ですので、一刻も早く救出しなければならない事案と捉え、また高度な救助技術の必要性等を考慮し、救助工作車を出動させているところでございます。

次に化学車についてですが、本市は2台保有しており、このうち1台は通常の化学車ですが、もう一台は非常用の予備車として、水槽付きポンプ自動車兼用の化学車としているところです。

なお今年度更新する通常の化学車につきましても、他市等の状況も踏まえ、また財政負担を考慮し、検討を重ねた結果、水槽付きポンプ自動車兼用の化学車を導入する予定としております。

次に、特殊災害対応支援車についてですが、この車両は、毒劇物や危険物質等の漏洩、飛散等の災害に対応する車両で、当市は、北部に西日本の大動脈であります中国自動車道を有しており、このような場所で、危険物質等を運搬している車両が事故を起こした場合、非常に大きな事故に発展しかねない、と考えておりますことから、即応体制が取れるよう、南部だけではなく北部にも配備している状況でございます。

■■■■■

消防の言い分は、こんな感じ。

この話、もう少し続きますので、お付き合いくださいませ。

それでは今日のブログは、これにて失礼いたします。

いくら、「消防」が必要なことであっても、人口が減少していく世の中において、過剰整備となっているものを縮減することは大切だと思います。

また、日本人特有の過剰に保険をかけてしまう性質が、消防や防災においては顕著だと思います。数十年に一度あるかどうかの災害に対して、どこまで投資して保険をかけるのか、難しい判断だと思いますが、私は、今の「防災」や「消防」と付けばいくらでもお金を掛けてもしかたない、議員の方も反対しにくい風潮に危機感をいだきます。

他には、消防分団についても、主な業務が、大規模災害時の対応や火災予防啓発関係と聞いています。

消防分団の車両について、使用頻度や消火に対峙した頻度なども調べて、消防分団車両の削減も指摘できるのではないでしょうか。

ご意見とご指摘ありがとうございます。

仰る通り、消防団も含めて数十年に一度あるかどうかの災害に対して、どこまで投資して保険をかけるのかというのは、本当に難しい判断だと思います。

一方で現在でも厳しい財政状況に加え、今後、社会全体が縮小していく中、あらゆる分野において見直しは避けられないものと認識しています。

引き続き、様々な分野において、私なりの観点から見直しに取り組んでまいります。

コメント頂き、ありがとうございました。