こんにちは。

今日は真夏の猛暑を思わせる暑さでした。

車のエアコンが故障しているので余計暑かったですね。

さて今日もピアノの話題なのですが、今年の正月に聴いた、ゲザ・アンダの弾くベートーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」をきっかけに、ベートーヴェンのピアノソナタ全集の鑑賞に取り組んでいます。

32曲全曲をひととおり聴き終え、今は各曲で自分のベストの演奏を求めていろいろな演奏家の録音を聴き始めています。

人によっては特定の演奏家の全集だけで十分ではないかと言う人もいるかもしれませんが、このピアノソナタに限らず、クラシックの曲は演奏家によって感動を受ける度合いはかなり大きく開きがあります。

だからただ一人の演奏家の録音に満足することなく、自分にとっての最高の演奏を求めて聴き続けることになってしまいます。

なかには期待外れの演奏もありますが、この聴き続ける過程の中でさまざまな演奏家との出会いもあり、勉強にもなるし、なりよりも楽しいです。

さて今日紹介するのは、以前のブログで2回に渡り紹介した、ベートーヴェン作曲、ピアノソナタ第14番月光の演奏ですが、この曲はピアノソナタの中でも32番と共に私のお気に入りの曲で、聴き比べた演奏もかなりの数になりますが、最近、今まで名前を聴いたことのなかった演奏家による録音で、素晴らしいものに出会いました。

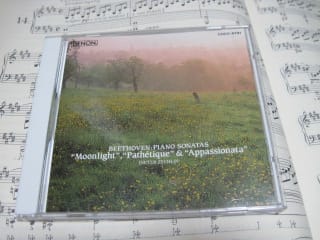

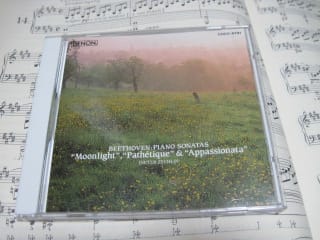

その演奏家はディーター・ツェヒリン(1926~)です。

ツェヒリンは旧東ドイツのピアニストですが、詳しいことは未だ分かりません。

ピアノに詳しい方ならば分かるかもしれませんが、このピアノソナタ第14番と、同じCDに録音されている第8番(悲愴)と第23番(熱情)を聴く限り、非常にレベルの高い演奏家だと思います。

このソナタの録音は1968年、彼が42歳の時の録音ですが、技術面でも音楽面でも超一級の演奏だと思って間違いないと思います。

月光の第1楽章は理想的なテンポ、音量で、不必要な音の強弱やテンポのくずしはなく、それでいて全体的に静けさを保った表現のなかにも、深い余韻を残すものであり、作曲者の意図を十分に汲み取ったものだと思います。

ただ下の写真の部分、上昇音階をクレッシェンド、下降音階をデクレッシェンドしていますが、ここは私の求める解釈と唯一違っていました。でもそれでも素晴らしい演奏です。

第2楽章はあっさりめの演奏ですが、第3楽章がもの凄いです。

テクニックが凄いですが、ただ指が動くだけの軽い演奏とは全く次元の違う、強い音、重厚な(しかも重過ぎない)低音の表現、聴いていて情熱を喚起させてくれる激しさを伴うものです。

ゲザ・アンダの激しさに通じる感じがしますが、ここまで情熱を表現した演奏は、そうあるものではないと思います。

特に下の写真の部分から最後までの演奏はこの曲のトップクラスの演奏とみて良いと思います。

クライマックスの下記のトリルも素晴らしい。

このCDを初めて聴いたとき、録音が悪いせいか音が小さくて軽い音に聴こえましたが、ボリュームを上げて聴いてみたら全然違いました。

東ドイツなのでシャルプラッテンというレーベルから出されたものだと思いますが、録音に恵まれなかったですね。

ペーター・レーゼルの録音を聴いた時にも感じたが、細部の表現が聴き取りにくい録音のしかただと思います。

このツェヒリンの弾く月光はゲサ・アンダの録音に次いで私にとっての最高の演奏だと思っています。

今日は真夏の猛暑を思わせる暑さでした。

車のエアコンが故障しているので余計暑かったですね。

さて今日もピアノの話題なのですが、今年の正月に聴いた、ゲザ・アンダの弾くベートーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」をきっかけに、ベートーヴェンのピアノソナタ全集の鑑賞に取り組んでいます。

32曲全曲をひととおり聴き終え、今は各曲で自分のベストの演奏を求めていろいろな演奏家の録音を聴き始めています。

人によっては特定の演奏家の全集だけで十分ではないかと言う人もいるかもしれませんが、このピアノソナタに限らず、クラシックの曲は演奏家によって感動を受ける度合いはかなり大きく開きがあります。

だからただ一人の演奏家の録音に満足することなく、自分にとっての最高の演奏を求めて聴き続けることになってしまいます。

なかには期待外れの演奏もありますが、この聴き続ける過程の中でさまざまな演奏家との出会いもあり、勉強にもなるし、なりよりも楽しいです。

さて今日紹介するのは、以前のブログで2回に渡り紹介した、ベートーヴェン作曲、ピアノソナタ第14番月光の演奏ですが、この曲はピアノソナタの中でも32番と共に私のお気に入りの曲で、聴き比べた演奏もかなりの数になりますが、最近、今まで名前を聴いたことのなかった演奏家による録音で、素晴らしいものに出会いました。

その演奏家はディーター・ツェヒリン(1926~)です。

ツェヒリンは旧東ドイツのピアニストですが、詳しいことは未だ分かりません。

ピアノに詳しい方ならば分かるかもしれませんが、このピアノソナタ第14番と、同じCDに録音されている第8番(悲愴)と第23番(熱情)を聴く限り、非常にレベルの高い演奏家だと思います。

このソナタの録音は1968年、彼が42歳の時の録音ですが、技術面でも音楽面でも超一級の演奏だと思って間違いないと思います。

月光の第1楽章は理想的なテンポ、音量で、不必要な音の強弱やテンポのくずしはなく、それでいて全体的に静けさを保った表現のなかにも、深い余韻を残すものであり、作曲者の意図を十分に汲み取ったものだと思います。

ただ下の写真の部分、上昇音階をクレッシェンド、下降音階をデクレッシェンドしていますが、ここは私の求める解釈と唯一違っていました。でもそれでも素晴らしい演奏です。

第2楽章はあっさりめの演奏ですが、第3楽章がもの凄いです。

テクニックが凄いですが、ただ指が動くだけの軽い演奏とは全く次元の違う、強い音、重厚な(しかも重過ぎない)低音の表現、聴いていて情熱を喚起させてくれる激しさを伴うものです。

ゲザ・アンダの激しさに通じる感じがしますが、ここまで情熱を表現した演奏は、そうあるものではないと思います。

特に下の写真の部分から最後までの演奏はこの曲のトップクラスの演奏とみて良いと思います。

クライマックスの下記のトリルも素晴らしい。

このCDを初めて聴いたとき、録音が悪いせいか音が小さくて軽い音に聴こえましたが、ボリュームを上げて聴いてみたら全然違いました。

東ドイツなのでシャルプラッテンというレーベルから出されたものだと思いますが、録音に恵まれなかったですね。

ペーター・レーゼルの録音を聴いた時にも感じたが、細部の表現が聴き取りにくい録音のしかただと思います。

このツェヒリンの弾く月光はゲサ・アンダの録音に次いで私にとっての最高の演奏だと思っています。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます