♪ 大きなノッポの古時計〜 お爺さんの時計〜… ♪ で始まる「大きな古時計」の歌。名曲だし、私も大好きな曲の一つです。(^^)

そして、この曲が日本で広まったのは、2段回あるようで、初めは「吉本興行」所属の子どもダンサーが歌う曲として「お祖父さんの時計」という曲が作られたそうです。(1940年)

NHK「みんなの歌」みたいな子ども番組の定番曲だと思っていたら、平井堅がカバーして大ヒットしたりと、しっかりと大人のハートも掴む名曲のようですネ。

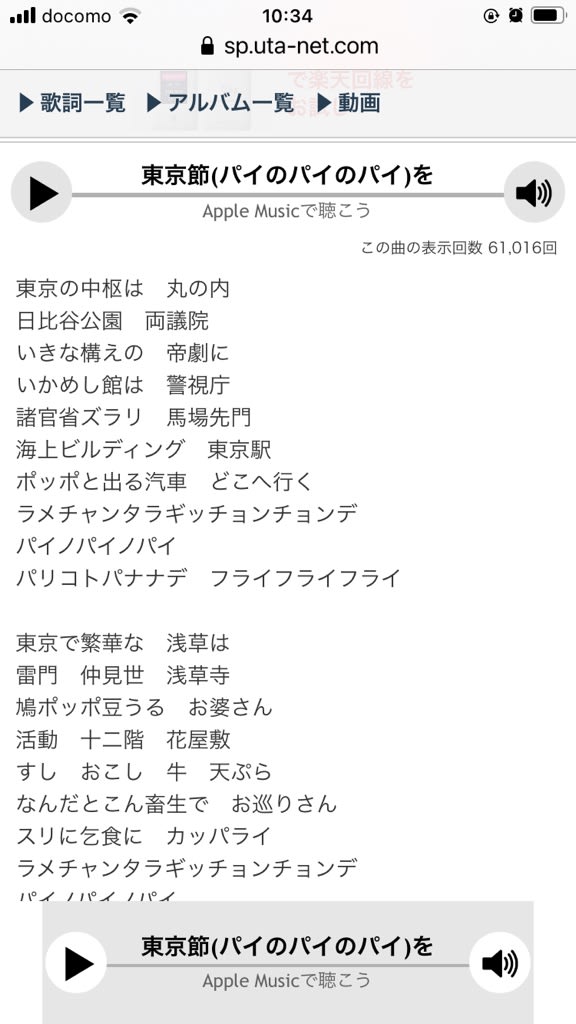

今回、「フジパン・スナックサンド」のCMソング→「源兵衛さんの赤ちゃん」→「ジョージア行進曲」→「東京節(パイノパイノパイ)」…と調べて行くうち、偶然にも、作曲者が「同じ人」という事実に行き当たりました。(^^;

そういえば、「大きな古時計」の作詞・作曲者について、意識したことが無かったのも不思議…。(・・;)

この曲の作詞・作曲者は「ヘンリー・クレイ・ワーク」氏で1876年に発表されたそうで、当時アメリカでは、その楽譜が100万部以上売れたそうな。

調べてみると、ワーク氏がその曲を作るには、あるエピソードがあったそうです。

そして、この曲が日本で広まったのは、2段回あるようで、初めは「吉本興行」所属の子どもダンサーが歌う曲として「お祖父さんの時計」という曲が作られたそうです。(1940年)

この曲の場合、歌詞は全く別モノで、「シンデレラ」をモチーフにしたものだったそうです。

その後、NHK「みんなの歌」で紹介されたのが、我々のよく知っている「大きな古時計」で、こちらは原作を訳詩する形で作られたそうです。(1962年)

この時、歌を担当したのが、バリトン歌手の立川清登(たちかわすみと)さん。これで、日本じゅうの人々に浸透し、やがて「おかあさんといっしょ」などでも歌われるようになっていったようです。

立川清登さんの歌声、私はテレビで度々聴いてましたが、素晴らしかったですネ。(´∀`) 何かの歌番組で歌った「イヨマンテの夜」は、今だに印象に残ってます。

ということで、今回、偶然出会った?「大きな古時計」の曲の生い立ちに、改めて感心した私でした。^_−☆