現在、全国各地には、菅原道真公をお祀りした神社が、およそ一万二千社とも言われ、その多くは京都北野天満宮から御霊分けをした神社である。菅公の清らかで誠実な人柄と晩年の不遇はさまざまな伝説を生み、やがては天神さまと崇められ、学問の神様としての信仰は昔も今も変わることなく人々の生活のなかで受け継がれている。

北久米町の辰岡天満宮も、北野天満宮から御霊分けを受けた神社である。藤原氏の策謀により、昌泰4年(901)大宰府に左遷され、そのわずか2年後、大宰府の配所にて波乱の生涯を閉じられました。その途中瀬戸海を航行中、嵐に遭遇し遭難、越智郡桜井の海岸に漂着、陸路西下し松山に滞在した。その時この地に立ち寄られ一時の休息をされ、石に腰を掛けられて疲れた身体を癒されたと言う伝説の石があり、「菅原公御腰掛石」の記念石碑が建立されている。残念ながら菅原道真公が伊予に来たと言う証拠はない。

この神社の創建に付いては、伊予の守護河野氏がこの地に神社を興し、腰掛天神と呼んだと伝えられている。

慶長7年(1602)加藤嘉明が松山城を築き、新城下町に移った時、城の辰の方角の守りとして本社を辰岡天満宮と称して、厚く崇敬したとも言われる。

辰岡天満宮

所在地:松山市北久米町 松山城南高校の北に位置し、面積は、237坪

祭 神:菅原道真公

境内社:奈良原神社がる。

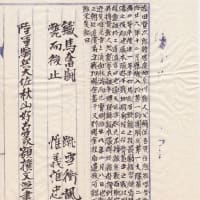

由来沿革:旧北久米村の鎮守の神で、村人の氏神である。本社に関する記録に、天明5年(1785)「菅公御霊、鷹ノ子村三輪田播磨預り、祭祀9月25日、本社五尺ニ六尺、桧椽(ひのきたるき)三尺五寸、釣殿壱間四尺ニ弐間壱尺、神楽殿二間半ニ三間半、鳥居高サ八尺、境内東西弐拾壱間、南北五間」とある。

本殿は、永年の風雨のため多大の損傷が酷く、南久米町の小倉宮大工により改築された。石段、鳥居、玉垣も一新された。境内に小社があり、奈良原神社と言われている。

奈良原神社とは、今治市玉川町龍岡、標高1014mの楢原山頂にある農民信仰の神社で、南北朝時代、北朝方によって都を追われた長慶天皇が牛や馬を乗り継いで千疋峠を越え、楢原山から東三方ヶ森を通って川内の山之内へと逃れた伝承がある。

同社は、江戸中期以降牛馬の守護神としてひろく崇敬され,県内各地に分祀されている。農民は、毎年必ず参拝に詣で、自宅で飼育する農耕用の牛馬の健康と一年の安全を祈願し、牛舎に同社のお札を祀っていた。最近は、近代化にともなって農業機械の導入により、農村部から牛馬が姿を消すにつれ崇拝も薄れて来た。

次回は、同じく北久米町に鎮座する、大護神社(仙波氏一族の守護神)を探訪する。

松山城南高等学校正門左に参道があり、星岡古戦場跡の一番北側の丘に社がある。

鳥居は、昭和11年7月再建と記してある。

鳥居の前にこの神社で一番古い建造物とみられる常夜灯があり、文政3年(1820)10月と刻印されている。この時期は、伊能忠敬が日本地図を完成させた一年前になる。伊予松山藩第11代松平定通の時代である。

鳥居を潜ると注連石があり、一対の狛犬が、そして玉垣がその後ろに沢山の灯篭がある。

注連石の揮毫は、大東亜戦線前、秋山兄弟生誕地を一時期管理していた秋山好古の後輩、烏谷章陸軍中将である。建立は、昭和14年10月。

さて立派な石段を登り拝殿に行こう。石段は57段、平成3年10月に改修された。

神社の創建に付いては、伊予の守護河野氏がこの地に神社を興し、腰掛天神と呼んだと伝えられている。

慶長7年(1602)加藤嘉明が松山城を築き、新城下町に移った時、城の辰の方角の守りとして本社を辰岡天満宮と称して、厚く崇敬したとも言われ拝殿で、拝殿の中には、天満宮の扁額と絵馬が奉納されている。

辰岡天満宮の本殿で、有刺鉄線で厳重な保護がなされている。

本殿斜め後ろに位置されている、奈良原神社から分祀された社。体力的に奈良原神社行けなかった人達はこの社を詣でた。

伝承される「菅原公御腰掛石」とその記念石碑である。

拝殿左に石段改修記念碑が建立されている。

辰岡天満宮の参道前にある、松山城南高等学校。

松山城南高等学校正門に建立されている、野村朱燐洞の句碑。

れうらんの はなのはるひを ふらせる

この句碑は、はじめ昭和26年4月、永木町の松山城南高等学校旧校舎を入ったところに建立されたが、校舎移転に伴い、昭和56年7月、現在地に移された。朱燐洞自筆。

大正4年4月21日、朱燐洞は数え年23歳の時の句である。この句は、後に「層雲」大正5年8月号にも掲載されている。朱燐洞は26歳の若さで亡くなった。

野村朱燐洞の句の説明板、設置は松山市教育委員会。

野村朱燐洞を尊敬していた自由律の俳人、種田山頭火は、朱燐洞が育った伊予松山を終焉の地と定めやって来た。ある日、好きな酒を飲みコロリと亡くなった。

北久米町の辰岡天満宮も、北野天満宮から御霊分けを受けた神社である。藤原氏の策謀により、昌泰4年(901)大宰府に左遷され、そのわずか2年後、大宰府の配所にて波乱の生涯を閉じられました。その途中瀬戸海を航行中、嵐に遭遇し遭難、越智郡桜井の海岸に漂着、陸路西下し松山に滞在した。その時この地に立ち寄られ一時の休息をされ、石に腰を掛けられて疲れた身体を癒されたと言う伝説の石があり、「菅原公御腰掛石」の記念石碑が建立されている。残念ながら菅原道真公が伊予に来たと言う証拠はない。

この神社の創建に付いては、伊予の守護河野氏がこの地に神社を興し、腰掛天神と呼んだと伝えられている。

慶長7年(1602)加藤嘉明が松山城を築き、新城下町に移った時、城の辰の方角の守りとして本社を辰岡天満宮と称して、厚く崇敬したとも言われる。

辰岡天満宮

所在地:松山市北久米町 松山城南高校の北に位置し、面積は、237坪

祭 神:菅原道真公

境内社:奈良原神社がる。

由来沿革:旧北久米村の鎮守の神で、村人の氏神である。本社に関する記録に、天明5年(1785)「菅公御霊、鷹ノ子村三輪田播磨預り、祭祀9月25日、本社五尺ニ六尺、桧椽(ひのきたるき)三尺五寸、釣殿壱間四尺ニ弐間壱尺、神楽殿二間半ニ三間半、鳥居高サ八尺、境内東西弐拾壱間、南北五間」とある。

本殿は、永年の風雨のため多大の損傷が酷く、南久米町の小倉宮大工により改築された。石段、鳥居、玉垣も一新された。境内に小社があり、奈良原神社と言われている。

奈良原神社とは、今治市玉川町龍岡、標高1014mの楢原山頂にある農民信仰の神社で、南北朝時代、北朝方によって都を追われた長慶天皇が牛や馬を乗り継いで千疋峠を越え、楢原山から東三方ヶ森を通って川内の山之内へと逃れた伝承がある。

同社は、江戸中期以降牛馬の守護神としてひろく崇敬され,県内各地に分祀されている。農民は、毎年必ず参拝に詣で、自宅で飼育する農耕用の牛馬の健康と一年の安全を祈願し、牛舎に同社のお札を祀っていた。最近は、近代化にともなって農業機械の導入により、農村部から牛馬が姿を消すにつれ崇拝も薄れて来た。

次回は、同じく北久米町に鎮座する、大護神社(仙波氏一族の守護神)を探訪する。

松山城南高等学校正門左に参道があり、星岡古戦場跡の一番北側の丘に社がある。

鳥居は、昭和11年7月再建と記してある。

鳥居の前にこの神社で一番古い建造物とみられる常夜灯があり、文政3年(1820)10月と刻印されている。この時期は、伊能忠敬が日本地図を完成させた一年前になる。伊予松山藩第11代松平定通の時代である。

鳥居を潜ると注連石があり、一対の狛犬が、そして玉垣がその後ろに沢山の灯篭がある。

注連石の揮毫は、大東亜戦線前、秋山兄弟生誕地を一時期管理していた秋山好古の後輩、烏谷章陸軍中将である。建立は、昭和14年10月。

さて立派な石段を登り拝殿に行こう。石段は57段、平成3年10月に改修された。

神社の創建に付いては、伊予の守護河野氏がこの地に神社を興し、腰掛天神と呼んだと伝えられている。

慶長7年(1602)加藤嘉明が松山城を築き、新城下町に移った時、城の辰の方角の守りとして本社を辰岡天満宮と称して、厚く崇敬したとも言われ拝殿で、拝殿の中には、天満宮の扁額と絵馬が奉納されている。

辰岡天満宮の本殿で、有刺鉄線で厳重な保護がなされている。

本殿斜め後ろに位置されている、奈良原神社から分祀された社。体力的に奈良原神社行けなかった人達はこの社を詣でた。

伝承される「菅原公御腰掛石」とその記念石碑である。

拝殿左に石段改修記念碑が建立されている。

辰岡天満宮の参道前にある、松山城南高等学校。

松山城南高等学校正門に建立されている、野村朱燐洞の句碑。

れうらんの はなのはるひを ふらせる

この句碑は、はじめ昭和26年4月、永木町の松山城南高等学校旧校舎を入ったところに建立されたが、校舎移転に伴い、昭和56年7月、現在地に移された。朱燐洞自筆。

大正4年4月21日、朱燐洞は数え年23歳の時の句である。この句は、後に「層雲」大正5年8月号にも掲載されている。朱燐洞は26歳の若さで亡くなった。

野村朱燐洞の句の説明板、設置は松山市教育委員会。

野村朱燐洞を尊敬していた自由律の俳人、種田山頭火は、朱燐洞が育った伊予松山を終焉の地と定めやって来た。ある日、好きな酒を飲みコロリと亡くなった。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます