NHK大河ドラマ「真田丸」も大詰め、昌幸も他界しドラマは、大坂の陣になり、真田に縁のある城を辿って見る事にしました。小田原は、昌幸(草刈正雄)が翻弄された北条氏政(高嶋政伸)の本拠地であった。

小田原城、石垣山一夜城、春日山城、小諸城、箕輪城、八王子城、鉢形城、海図城(松代城)、高遠城、岡崎城、安土城、大坂城、名護屋城、熊本城、等々私が紀行した城を今一度記憶を辿って見ます。

小田原城は、室町時代大森氏から奪い取った、北条早雲から5代続いた関東制覇の本拠地であった。(北条5代:早雲・氏綱・氏康・氏政・氏直)3代目、氏康の時現在の本丸、二之丸、城米曲輪等々が整備された。天正18年(1590)豊臣秀吉の30万人の軍勢に包囲され落城した。その10年後に関ヶ原の戦い、徳川家康の手に移り幕府直轄の城となった。

伊予松山城の築城者、加藤嘉明は、水軍を率いて小田原攻めに参戦した。

現在の小田原城天守は、昭和35年(1960)に小田原市政20周年の記念事業として鉄筋コンクリートで外観復元したものであるが、当時小田原市の要望で、本来なかった3層目に廻縁望楼(高欄が取り付けられ)が創られ仕様を変更してしまったので復興天守とされても仕方がない。但し見学者には都合のいい施設である。

なお、昭和30年代~40年代に掛けて各自治体は、市政、国体開催、産業博開催とか記念行事の一環として天守の再建をした。

小田原市政20周年の記念事業として、天守が外観復元された。

外観復元とされているが、本来なかった廻縁が創られ、破風の仕様が少し変わっているので正確には復興天守と評されても仕方ないかも??

東側から見た天守。

天守一階に展示してある宝永年間に再建された「小田原城天守雛形」で撮影禁止の所特別の許可を得て撮影させてもらった。此れを参考に外観復元された。

馬屋曲輪から見た銅門。

小田原城「銅門」で門の形式は櫓門。・・平成9年に復元された立派な門である。

関ヶ原の戦い以後徳川幕府誕生、以後幕府直轄の城となり、天守鬼瓦はもとより、軒瓦にまで三つ葉葵の家紋が入っている。

天守廻縁にある案内板。廻縁は本来無かったものだが小田原市の要望で創った・・しかし観光客には非常に便利な施設である。

天守廻縁から見た「石垣一夜城」。・・次のブログに石垣一夜城掲載します。

小田原城内にある、市の観光案内所で観光ガイドさん達も此処で待機している。

私も観光ガイドを予約お願いした。担当の女子職員さんが四国香川県高松市の出身の方であったので、松山から来られるのだから一番詳しいガイドを紹介しますと言って頂いた。・・いいガイドをして頂きました。

JR小田原駅正面に二宮金次郎の立像が建立されている。

金次郎は、相模国足柄上郡栢山村(現在の神奈川県小田原市栢山)に、百姓二宮利右衛門の長男として生まれる。各地の小学校などに多く建てられた、薪を背負いながら本を読んで歩く姿。全国の小学校の校庭などに見られた「金治郎像」は、この小田原が発祥の地である。

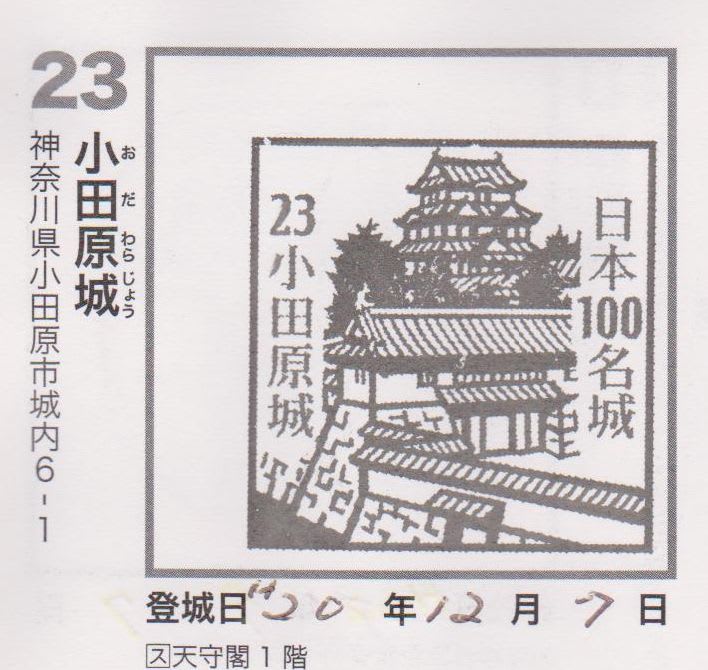

日本100名城巡りスタンプは、天守1階にある。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます