久松定謨と秋山好古・仙波太郎は、不思議な縁がある。

久松定謨がフランスのサン・シール陸軍士官学校に留学時、補導役として白羽の矢が立った、好古・太郎。

大正3年衛戍地である東京を、朝敵とされた旧伊予松山藩関係者の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が守護したのも予測していなかった事。・・それとも陸軍司令部は分かっての指示であったのか??この3名に付いて少し触れてみた。

陸軍中将正装の久松定謨

久松定謨(さだこと)(松平鋹三郎)

慶応3年9月9日、伊予松山藩松平の支族、静岡の旗本、豊後守松平勝実の3男として生まれる。幼名は鋹三郎。

松平鋹三郎(久松定謨(さだこと))の実父、旗本豊後守松平勝実。

伊予松山藩第14代、松平定昭には嫡男がなく、家臣の大原観山・三上是庵・秋山久敬(秋山好古・眞之の父親)などの有力者会議で、養子を迎える事と決まった。それまでの養子は大名から来ていたが、明治維新以降であったので血筋のはっきりしている親族からと言う事になり、静岡の伊予松山藩松平の支族で旗本の豊後守松平勝実の3男、鋹三郎が、本家の養子として迎えられた。明治5年7月16日、鋹三郎6歳の時であった。

次の記述がある。「明治五年七月十六日静岡御発駕ニテ鋹三郎様(注・・定謨)、乳母壱人、駕挾箱壱荷、恒次郎(三輪田高房・・三輪田米山の弟)、山本両人、御供仕、四十里ノ道中六日ニテ東京浜丁御邸へ御着相成申候、六歳ノ(注・・数え年)、御小児ニテ道中其難渋仕候事御推察被下可候、鋹三郎様渋色紙の御形体、実二英雄ノ度量有之云々」・・ある。

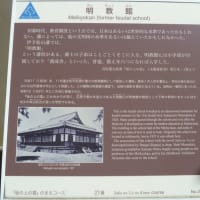

「注、恒次郎・・三輪田高房・・三輪田米山の弟。江戸に出て昌平校に学び「伊予の田舎にもこんな男がいたのか。」と教授や同僚を驚かせたと言われた。松山に帰り万延2年(1861)伊予松山藩校明教館(現愛媛県立松山東高等学校)で藩士の子弟を教え、明治5年久松定謨(旧伊予松山藩、久松家第16代当主)の守役となり、明治16年学習院の講師及び幹事になった。明治43年11月5日、88歳で逝去。」

父定昭は、同年7月19日死去、27歳であった。鋹三郎は、定謨と改名し、久松家第16代当主として家督を相続した。苦難の道を歩む定謨の旅立ちである。

先ずは、朝敵とされた松山藩討伐(朝廷は徳川慶喜に追従した汚名で)また、慶応3年9月23日、幕府の重鎮であった会津藩主の松平容保と桑名藩主の松平定敬らは相談した結果、伊予松山藩第14代、松平定昭を老中職に任じ幕府は難局を打開しようとした。

定昭は前藩主勝成の養嗣子、伊勢国藩主の藤堂高猷(たかゆき)の4男で、勇敢で他より優れていたので史上最年少の22歳の若さで老中に就任したが、尊王運動の激しさが増すなか幕府の統率力は失い、慶応3年10月14日、将軍慶喜は大政奉還を朝廷に申し出た。

松山藩では多事多難の時期に定昭の老中就任は、喜ばない多くの重臣たちは即その職を離れるように促し、定昭は老中を辞した。

松山藩は親藩でありながら、徳川氏をはじめ会津・桑名等の佐幕派の諸藩からいやがられ、朝廷からは朝敵とされ大変な事になった。

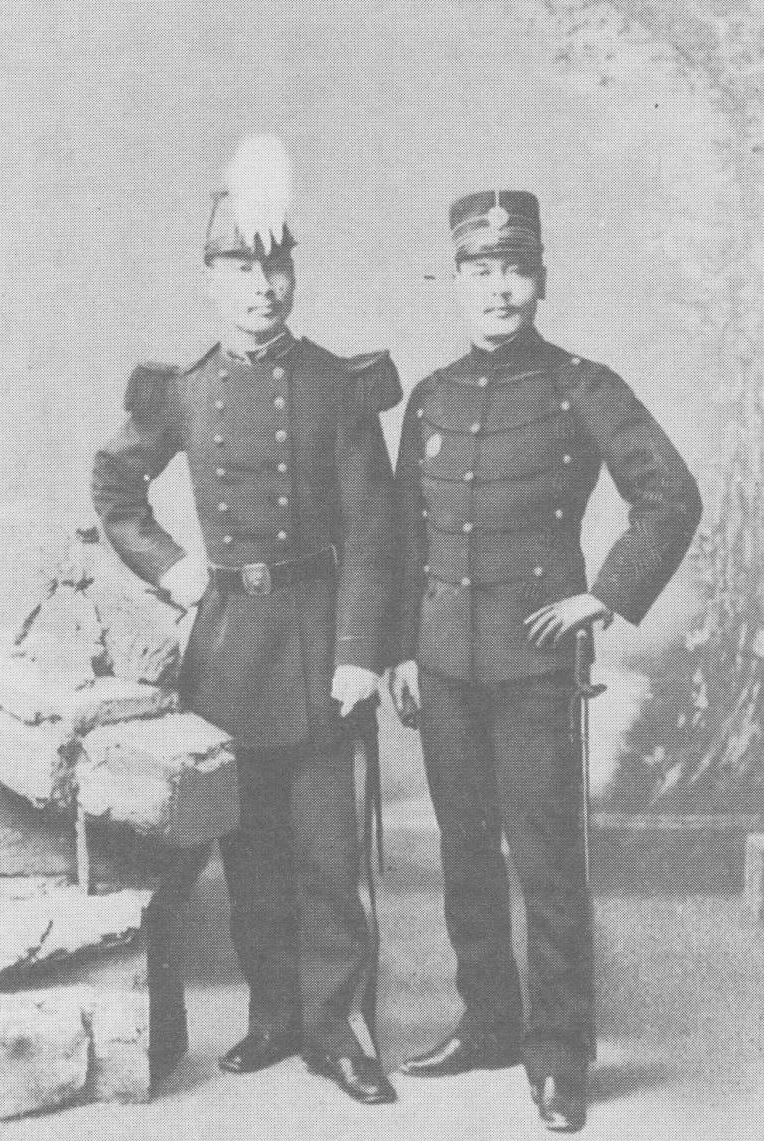

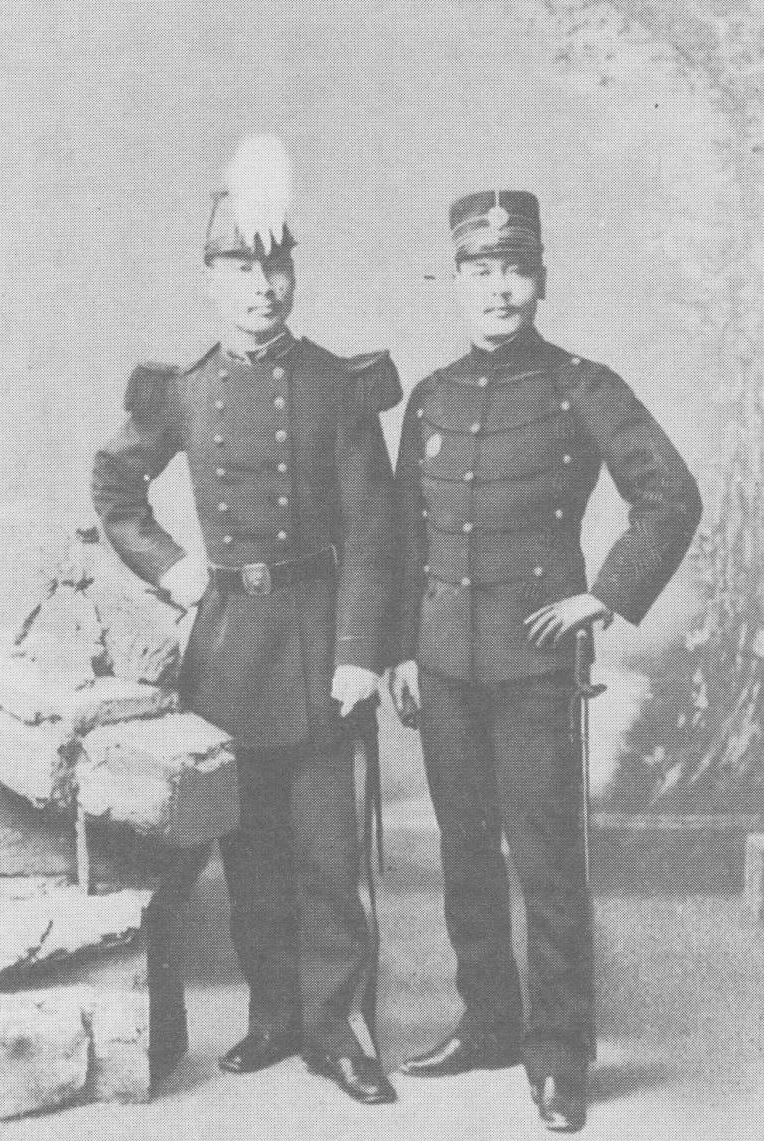

明治20年、フランスのサン・シール陸軍士官学校に留学時代の、久松定謨(左)と陸軍騎兵大尉秋山好古(右・29歳)、久松定謨は好古よりも9歳年下である。

久松定謨は、明治20年7月25日:フランスのサン・シール陸軍士官学校に留学する事になった。軍事補導役として白羽の矢が向けられたのが、仙波太郎であったが、仙波はこれを断り、久松家の家令藤野漸は、秋山好古に是非とも定謨の補導役として渡仏を強く求められこれを受けた。こうして好古は、出世への道が遠ざかってしまった。渡仏は、陸軍を休職し、自費留学で、費用は久松家から年額1,000円の手当を受けた。しかし渡仏してよかったのである。

当時の日本陸軍の用兵は、ドイツ式であった。山形有朋中将が欧州視察の際、フランスに居た秋山好古を訪ねてくれた。騎兵の用兵だけは是非ともフランスの用兵を採用して欲しい旨説明した。山形有朋は、好古に対して即答は出来ぬが、東京に帰り要人たちと相計らい連絡すると約束した。後日、明治23年2月10日、陸軍総務局長、桂太郎から、正式に官費留学の許可となり、学資金は、1ヵ年1、600円が支給された。日本騎兵用兵はフランス用兵を採用し改めて好古は、日本騎兵隊を育てる事になった。

衛戍地である東京を朝敵とされた旧伊予松山藩出身者の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が護った。

日清・日露戦役も終わり大正3年凄い事が起こるのである。伊予松山藩は朝敵とされ15万両の制裁金の上納、旧藩主、久松定謨の爵位は本来なれば侯爵であるはずが、朝敵であったがために伯爵止まり。しかし大正3年、摂政宮時代、衛戍地である東京を朝敵とされた伊予松山の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が護ったのである。先ず、秋山好古が、近衛師団長に、仙波太郎が、歩兵第1師団長に、久松定謨が、近衛歩兵第1連隊長に任された。明治維新の時、朝敵の汚名を被ったがこれでようやく汚名を返上できたと喜んだそうだ。

しかし、秋山好古・仙波太郎共に親藩、朝敵の出身者が故に身分の昇進が遅れていた。

注:秋山好古、仙波太郎共に陸軍大学校第1期生で、第1期生は推薦入学で19名が入学、卒業出来たのは10名、仙波太郎は、優等第3位で卒業、秋山好古は6番目だったとか、優等第1位で卒業したのは、東条英則(東条英機の父親)であった。しかし、東条も仙波も中将止まり、秋山は、昇進が遅れたが大将まで上り詰め、大正12年元帥に推薦されるもこれを辞退、大元帥は特旨として官位従二位を与えた。郷里の熱い要望で北豫中学校長として昭和5年3月まで郷里松山の青少年の教育に貢献した。

仙波太郎は、陸軍退役後夫人の郷里、岐阜県岐阜市に居住、社会教育の振興に尽くし、久松定謨は、東京に常盤会を創設し、伊予松山から勉学に上京してくる少年に便宜を図り、経済的に困難な者には育英金も補助した。

後に常盤学舎として現在も育英事業は継続されている。

陸軍中将時代の仙波太郎

仙波太郎は、安政2年4月21日、伊予国久米郡福音寺村の庄屋の長男として誕生。

明治8年、創設された陸軍士官学校歩兵科2期生として入学。明治12年2月卒業、陸軍少尉に任官、大阪の歩兵第8連隊付けとなった。明治16年4月、創設された陸軍大学校の第1期生として、秋山好古ら19名(卒業出来たのは10名)が入学した。

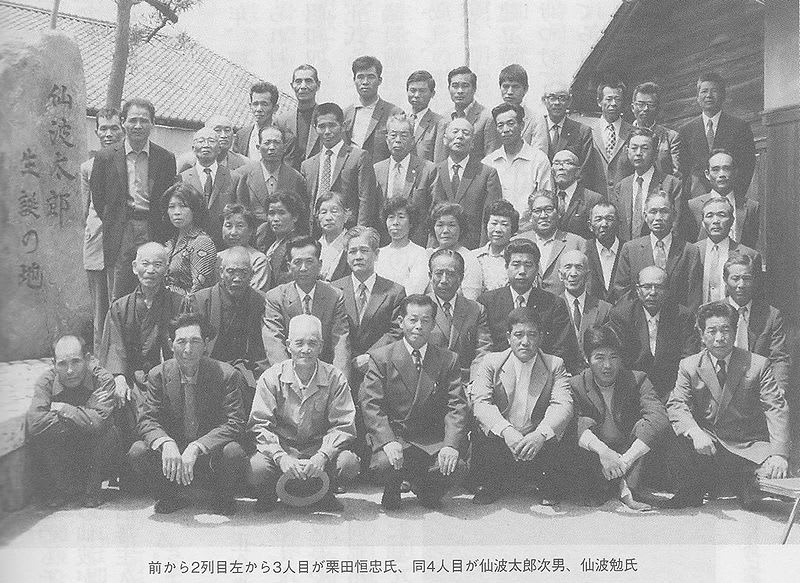

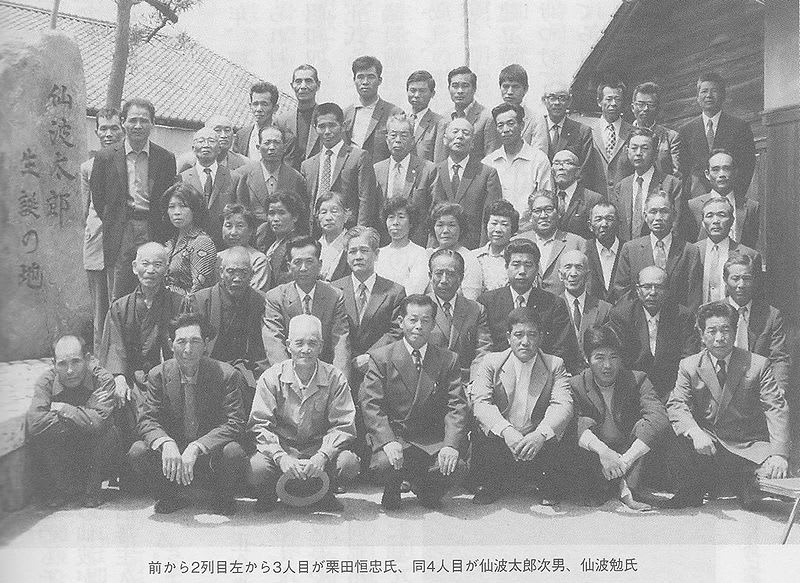

「仙波太郎生誕の地」記念碑建立除幕式に参列した関係者。

記念碑「仙波太郎生誕の地」の揮毫は、久米出身の元郵政大臣、桧垣徳太郎氏で石碑は、昭和49年4月25日、松山市福音寺町にある福音寺公民館に碑が建立された。

公民館の敷地は、仙波太郎が生誕した屋敷跡で、此処に「公正会堂」と命名され、福音寺町に寄付され福音寺公民館として社会教育の推進の活動拠点として使われた。

久松定謨の功績

(朝敵とされ、15万両の制裁金を上納させられた伊予松山藩、藩士、藩民諸氏に大変な迷惑を掛けた。それを報いる為に興した事業ではないかと、勝手に推測する。)

功績その1、常盤会の創設

画像は、明治20年久松定謨が、坪内逍遥の邸宅を購入し私財で建てた常盤舎。

明治16年7月、日本橋浜町の私邸を寮として開放し、伊予松山から勉学の為上京してくる青少年に対して寄宿舎として提供、経済的にも恵まれない者には育英金を提供し人材育成に力を尽くした。

正岡子規も入舎し、一時期秋山好古が常盤舎の監督をした。

その後これを組織化し常盤会とし現在の常盤学舎となる。現在、東京都東久留米市中央町4-18-17にある。

本郷4丁目にある常盤会跡の説明板が現在も設置してある。

常盤同郷の資料の一部で、秋山兄弟生誕地と常盤学舎の管理運営を行っている。

現在の常盤学舎は、東京都東久留米中央四丁目18番17号にある。昨年改装され綺麗になった。

功績その2、久松小学校の創設に尽力

東京都中央区立久松小学校。

東京都中央区立久松小学校は、明治6年3月、日本橋久松町に設立され、現在に至っている。

その校名の由来については同校校友会の方々もこれまで解明を試みていたようだが、「町名からきており、伊予松山の久松家と特別の関連がある訳ではない。」との説が有力でした。しかしその後の調査の中で、平成5年に当時校友会会長である渡邊氏により「東京府志料」に、「久松学校 明治六年七月創建ス華族久松定謨ノ献金ヲ資本トシテ新築セシカハ其姓ヲ取ツテ校名トセリ」との表記が発見され、考証が重ねられた結果、史実として認識が改められた。

明治維新後の財政難から、初等教育成立時期には華族の援助が大きかったようで、久松家からの寄付一金千圓(現在の貨幣価値では数千万円)を筆頭として学校が設立されたとの事実が明らかとなりました。・・久松定謨は、近代的な日本を構築して行くには青少年の教育が必置である事に鑑みて学校創設に特別な思いがあり援助をしてのではないか?

久松小学校創設記念式典に来賓として出席した久松定謨の孫、第18代久松定成氏。・・新聞記事。

功績その3、伊予松山城、松山市に寄贈

伊予松山城の全体写真で、本丸、二之丸、三之丸がよく確認できる。現在三之丸の施設は殆ど撤去され(NHK松山放送局・市民会館・愛媛県立図書館・愛媛県立美術館のみ現存)城山公園として整備された。

久松定謨は、城山・城濠の縁故払い下げを受け、松山市に寄付した。

松山城は、現在松山市の最大の観光資源である。

伊予松山城本丸で標高132mある。

伊予松山城は、日本三大平山城(津山城・姫路城・伊予松山城)で本壇にある天守は、日本三大連立式天守(姫路城・和歌山城・伊予松山城)である。また伊予松山城には、国指定の重要文化財指定の建造物が21棟あり、姫路城に次いで多く現存する。

現存12天守の中で唯一本壇城郭建造物の瓦に「三つ葉葵紋」が付されているので是非ご覧ください。

伊予松山城本丸、艮門東続櫓の前に建立されている「伯爵久松定謨頌徳碑」

揮毫は、徳川家正、(明治17年~昭和38年)で、家正は徳川宗家第17代当主。

久松定謨(慶応3年~昭和18年)は旧松山藩主久松家の当主。大正12年7月、政府から松山城山・城濠の縁故払い下げを受け、維持金4万円を添えて松山市に寄付した。「伯爵久松定謨頌徳碑」はその功績を称えた石碑で昭和30年建立された。

石碑裏面には

松山城は道後平野の中央に屹立せる勝山の頂にあり慶長七年

加藤嘉明の築く所にして現に国指定重要文化財に推され我が

松山市の象徴たり加藤氏転封の後寛永十二年久松定行封を

此処に受く爾来版籍奉還に至るまで二百有余年治績大に挙

り藩民堵に安じ市運亦振ひ俊秀の士を輩出せり明治維新の

後城廓廃毀の令に接せしが幸にその厄を免れ終に大蔵省所管とな

る伯爵久松定謨家を承け陸軍中将に任ぜらる松山市に帰住するに及

び巨資を捐てゝ城山全部の下附を請ひ更に維持金若干を添へて

松山市に寄せらる実に大正十二年なり依て市はこれを松山公園とし

四時行楽の所となす伯の志真に篤しと謂ふべし嗚呼勝山の松鬱

として晩翠を含み拓川の水淙々として長へに流るその令徳を頌

するにあらざらむや石を建て勒して不朽に伝ふ

昭和丗年十月 久松定謨伯顕彰会建之・・と書かれている。

「伯爵久松定謨頌徳碑」の側に画像の石碑が建立されている。

久松定謨を中心に撮られた記念写真、久松家の法要で当時の伊予松山の名士が集まったのではないかと言われている。撮影場所は、芝公園栄町にあった久松家の本邸では? 貴重な写真であるが撮影場所が不明である。

真中の軍服の人が、久松定謨で、左に、秋山好古・右に仙波太郎。

最後列左から4人目が、秋山眞之、もし正岡子規が元気で居れば参列していたがこの時既に逝去していた。

久松定謨、慶応3年9月 9日生まれ

秋山好古、安政6年1月 7日生まれ

仙波太郎、安政2年4月21日生まれ

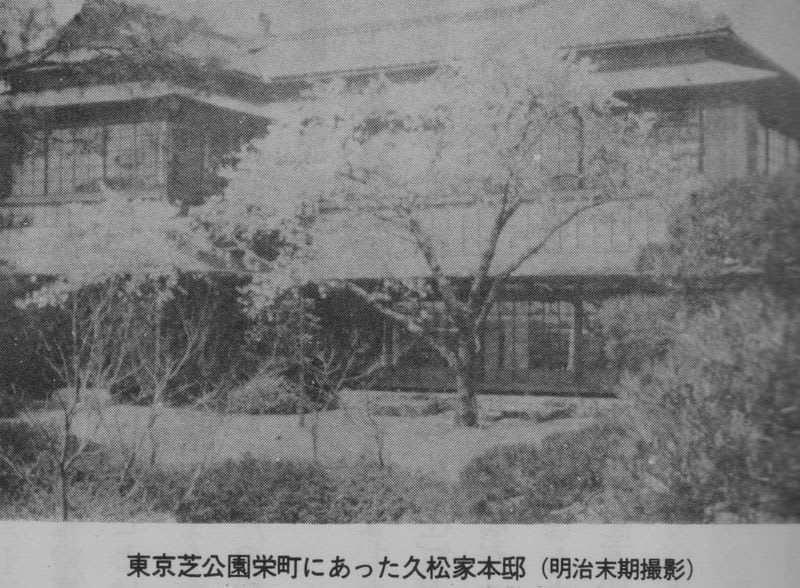

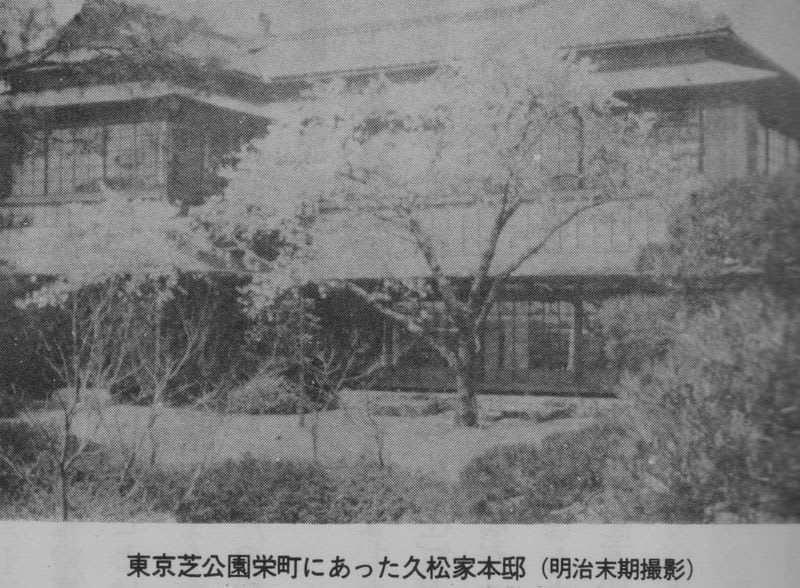

芝公園栄町にあった久松家の本邸

芝公園栄町にあった久松家の本邸の内部で、此処で久松家の法要が行われ、先ほどの集合写真はここで撮られたのでは?・・です。

久松定謨が創設した常盤学舎120年の歴史年表

松山にあった松山同郷会(秋山眞之が提唱して創った組織)と、東京の常盤会が合併して現在財団法人常盤同郷会を結成した。松山市歩行町二丁目3番地6にある、秋山兄弟生誕地と東京の常盤学舎を管理運営している。この基は久松定謨が資金提供をして出来た組織である。

久松定謨がフランスのサン・シール陸軍士官学校に留学時、補導役として白羽の矢が立った、好古・太郎。

大正3年衛戍地である東京を、朝敵とされた旧伊予松山藩関係者の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が守護したのも予測していなかった事。・・それとも陸軍司令部は分かっての指示であったのか??この3名に付いて少し触れてみた。

陸軍中将正装の久松定謨

久松定謨(さだこと)(松平鋹三郎)

慶応3年9月9日、伊予松山藩松平の支族、静岡の旗本、豊後守松平勝実の3男として生まれる。幼名は鋹三郎。

松平鋹三郎(久松定謨(さだこと))の実父、旗本豊後守松平勝実。

伊予松山藩第14代、松平定昭には嫡男がなく、家臣の大原観山・三上是庵・秋山久敬(秋山好古・眞之の父親)などの有力者会議で、養子を迎える事と決まった。それまでの養子は大名から来ていたが、明治維新以降であったので血筋のはっきりしている親族からと言う事になり、静岡の伊予松山藩松平の支族で旗本の豊後守松平勝実の3男、鋹三郎が、本家の養子として迎えられた。明治5年7月16日、鋹三郎6歳の時であった。

次の記述がある。「明治五年七月十六日静岡御発駕ニテ鋹三郎様(注・・定謨)、乳母壱人、駕挾箱壱荷、恒次郎(三輪田高房・・三輪田米山の弟)、山本両人、御供仕、四十里ノ道中六日ニテ東京浜丁御邸へ御着相成申候、六歳ノ(注・・数え年)、御小児ニテ道中其難渋仕候事御推察被下可候、鋹三郎様渋色紙の御形体、実二英雄ノ度量有之云々」・・ある。

「注、恒次郎・・三輪田高房・・三輪田米山の弟。江戸に出て昌平校に学び「伊予の田舎にもこんな男がいたのか。」と教授や同僚を驚かせたと言われた。松山に帰り万延2年(1861)伊予松山藩校明教館(現愛媛県立松山東高等学校)で藩士の子弟を教え、明治5年久松定謨(旧伊予松山藩、久松家第16代当主)の守役となり、明治16年学習院の講師及び幹事になった。明治43年11月5日、88歳で逝去。」

父定昭は、同年7月19日死去、27歳であった。鋹三郎は、定謨と改名し、久松家第16代当主として家督を相続した。苦難の道を歩む定謨の旅立ちである。

先ずは、朝敵とされた松山藩討伐(朝廷は徳川慶喜に追従した汚名で)また、慶応3年9月23日、幕府の重鎮であった会津藩主の松平容保と桑名藩主の松平定敬らは相談した結果、伊予松山藩第14代、松平定昭を老中職に任じ幕府は難局を打開しようとした。

定昭は前藩主勝成の養嗣子、伊勢国藩主の藤堂高猷(たかゆき)の4男で、勇敢で他より優れていたので史上最年少の22歳の若さで老中に就任したが、尊王運動の激しさが増すなか幕府の統率力は失い、慶応3年10月14日、将軍慶喜は大政奉還を朝廷に申し出た。

松山藩では多事多難の時期に定昭の老中就任は、喜ばない多くの重臣たちは即その職を離れるように促し、定昭は老中を辞した。

松山藩は親藩でありながら、徳川氏をはじめ会津・桑名等の佐幕派の諸藩からいやがられ、朝廷からは朝敵とされ大変な事になった。

明治20年、フランスのサン・シール陸軍士官学校に留学時代の、久松定謨(左)と陸軍騎兵大尉秋山好古(右・29歳)、久松定謨は好古よりも9歳年下である。

久松定謨は、明治20年7月25日:フランスのサン・シール陸軍士官学校に留学する事になった。軍事補導役として白羽の矢が向けられたのが、仙波太郎であったが、仙波はこれを断り、久松家の家令藤野漸は、秋山好古に是非とも定謨の補導役として渡仏を強く求められこれを受けた。こうして好古は、出世への道が遠ざかってしまった。渡仏は、陸軍を休職し、自費留学で、費用は久松家から年額1,000円の手当を受けた。しかし渡仏してよかったのである。

当時の日本陸軍の用兵は、ドイツ式であった。山形有朋中将が欧州視察の際、フランスに居た秋山好古を訪ねてくれた。騎兵の用兵だけは是非ともフランスの用兵を採用して欲しい旨説明した。山形有朋は、好古に対して即答は出来ぬが、東京に帰り要人たちと相計らい連絡すると約束した。後日、明治23年2月10日、陸軍総務局長、桂太郎から、正式に官費留学の許可となり、学資金は、1ヵ年1、600円が支給された。日本騎兵用兵はフランス用兵を採用し改めて好古は、日本騎兵隊を育てる事になった。

衛戍地である東京を朝敵とされた旧伊予松山藩出身者の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が護った。

日清・日露戦役も終わり大正3年凄い事が起こるのである。伊予松山藩は朝敵とされ15万両の制裁金の上納、旧藩主、久松定謨の爵位は本来なれば侯爵であるはずが、朝敵であったがために伯爵止まり。しかし大正3年、摂政宮時代、衛戍地である東京を朝敵とされた伊予松山の、久松定謨・秋山好古・仙波太郎の3名が護ったのである。先ず、秋山好古が、近衛師団長に、仙波太郎が、歩兵第1師団長に、久松定謨が、近衛歩兵第1連隊長に任された。明治維新の時、朝敵の汚名を被ったがこれでようやく汚名を返上できたと喜んだそうだ。

しかし、秋山好古・仙波太郎共に親藩、朝敵の出身者が故に身分の昇進が遅れていた。

注:秋山好古、仙波太郎共に陸軍大学校第1期生で、第1期生は推薦入学で19名が入学、卒業出来たのは10名、仙波太郎は、優等第3位で卒業、秋山好古は6番目だったとか、優等第1位で卒業したのは、東条英則(東条英機の父親)であった。しかし、東条も仙波も中将止まり、秋山は、昇進が遅れたが大将まで上り詰め、大正12年元帥に推薦されるもこれを辞退、大元帥は特旨として官位従二位を与えた。郷里の熱い要望で北豫中学校長として昭和5年3月まで郷里松山の青少年の教育に貢献した。

仙波太郎は、陸軍退役後夫人の郷里、岐阜県岐阜市に居住、社会教育の振興に尽くし、久松定謨は、東京に常盤会を創設し、伊予松山から勉学に上京してくる少年に便宜を図り、経済的に困難な者には育英金も補助した。

後に常盤学舎として現在も育英事業は継続されている。

陸軍中将時代の仙波太郎

仙波太郎は、安政2年4月21日、伊予国久米郡福音寺村の庄屋の長男として誕生。

明治8年、創設された陸軍士官学校歩兵科2期生として入学。明治12年2月卒業、陸軍少尉に任官、大阪の歩兵第8連隊付けとなった。明治16年4月、創設された陸軍大学校の第1期生として、秋山好古ら19名(卒業出来たのは10名)が入学した。

「仙波太郎生誕の地」記念碑建立除幕式に参列した関係者。

記念碑「仙波太郎生誕の地」の揮毫は、久米出身の元郵政大臣、桧垣徳太郎氏で石碑は、昭和49年4月25日、松山市福音寺町にある福音寺公民館に碑が建立された。

公民館の敷地は、仙波太郎が生誕した屋敷跡で、此処に「公正会堂」と命名され、福音寺町に寄付され福音寺公民館として社会教育の推進の活動拠点として使われた。

久松定謨の功績

(朝敵とされ、15万両の制裁金を上納させられた伊予松山藩、藩士、藩民諸氏に大変な迷惑を掛けた。それを報いる為に興した事業ではないかと、勝手に推測する。)

功績その1、常盤会の創設

画像は、明治20年久松定謨が、坪内逍遥の邸宅を購入し私財で建てた常盤舎。

明治16年7月、日本橋浜町の私邸を寮として開放し、伊予松山から勉学の為上京してくる青少年に対して寄宿舎として提供、経済的にも恵まれない者には育英金を提供し人材育成に力を尽くした。

正岡子規も入舎し、一時期秋山好古が常盤舎の監督をした。

その後これを組織化し常盤会とし現在の常盤学舎となる。現在、東京都東久留米市中央町4-18-17にある。

本郷4丁目にある常盤会跡の説明板が現在も設置してある。

常盤同郷の資料の一部で、秋山兄弟生誕地と常盤学舎の管理運営を行っている。

現在の常盤学舎は、東京都東久留米中央四丁目18番17号にある。昨年改装され綺麗になった。

功績その2、久松小学校の創設に尽力

東京都中央区立久松小学校。

東京都中央区立久松小学校は、明治6年3月、日本橋久松町に設立され、現在に至っている。

その校名の由来については同校校友会の方々もこれまで解明を試みていたようだが、「町名からきており、伊予松山の久松家と特別の関連がある訳ではない。」との説が有力でした。しかしその後の調査の中で、平成5年に当時校友会会長である渡邊氏により「東京府志料」に、「久松学校 明治六年七月創建ス華族久松定謨ノ献金ヲ資本トシテ新築セシカハ其姓ヲ取ツテ校名トセリ」との表記が発見され、考証が重ねられた結果、史実として認識が改められた。

明治維新後の財政難から、初等教育成立時期には華族の援助が大きかったようで、久松家からの寄付一金千圓(現在の貨幣価値では数千万円)を筆頭として学校が設立されたとの事実が明らかとなりました。・・久松定謨は、近代的な日本を構築して行くには青少年の教育が必置である事に鑑みて学校創設に特別な思いがあり援助をしてのではないか?

久松小学校創設記念式典に来賓として出席した久松定謨の孫、第18代久松定成氏。・・新聞記事。

功績その3、伊予松山城、松山市に寄贈

伊予松山城の全体写真で、本丸、二之丸、三之丸がよく確認できる。現在三之丸の施設は殆ど撤去され(NHK松山放送局・市民会館・愛媛県立図書館・愛媛県立美術館のみ現存)城山公園として整備された。

久松定謨は、城山・城濠の縁故払い下げを受け、松山市に寄付した。

松山城は、現在松山市の最大の観光資源である。

伊予松山城本丸で標高132mある。

伊予松山城は、日本三大平山城(津山城・姫路城・伊予松山城)で本壇にある天守は、日本三大連立式天守(姫路城・和歌山城・伊予松山城)である。また伊予松山城には、国指定の重要文化財指定の建造物が21棟あり、姫路城に次いで多く現存する。

現存12天守の中で唯一本壇城郭建造物の瓦に「三つ葉葵紋」が付されているので是非ご覧ください。

伊予松山城本丸、艮門東続櫓の前に建立されている「伯爵久松定謨頌徳碑」

揮毫は、徳川家正、(明治17年~昭和38年)で、家正は徳川宗家第17代当主。

久松定謨(慶応3年~昭和18年)は旧松山藩主久松家の当主。大正12年7月、政府から松山城山・城濠の縁故払い下げを受け、維持金4万円を添えて松山市に寄付した。「伯爵久松定謨頌徳碑」はその功績を称えた石碑で昭和30年建立された。

石碑裏面には

松山城は道後平野の中央に屹立せる勝山の頂にあり慶長七年

加藤嘉明の築く所にして現に国指定重要文化財に推され我が

松山市の象徴たり加藤氏転封の後寛永十二年久松定行封を

此処に受く爾来版籍奉還に至るまで二百有余年治績大に挙

り藩民堵に安じ市運亦振ひ俊秀の士を輩出せり明治維新の

後城廓廃毀の令に接せしが幸にその厄を免れ終に大蔵省所管とな

る伯爵久松定謨家を承け陸軍中将に任ぜらる松山市に帰住するに及

び巨資を捐てゝ城山全部の下附を請ひ更に維持金若干を添へて

松山市に寄せらる実に大正十二年なり依て市はこれを松山公園とし

四時行楽の所となす伯の志真に篤しと謂ふべし嗚呼勝山の松鬱

として晩翠を含み拓川の水淙々として長へに流るその令徳を頌

するにあらざらむや石を建て勒して不朽に伝ふ

昭和丗年十月 久松定謨伯顕彰会建之・・と書かれている。

「伯爵久松定謨頌徳碑」の側に画像の石碑が建立されている。

久松定謨を中心に撮られた記念写真、久松家の法要で当時の伊予松山の名士が集まったのではないかと言われている。撮影場所は、芝公園栄町にあった久松家の本邸では? 貴重な写真であるが撮影場所が不明である。

真中の軍服の人が、久松定謨で、左に、秋山好古・右に仙波太郎。

最後列左から4人目が、秋山眞之、もし正岡子規が元気で居れば参列していたがこの時既に逝去していた。

久松定謨、慶応3年9月 9日生まれ

秋山好古、安政6年1月 7日生まれ

仙波太郎、安政2年4月21日生まれ

芝公園栄町にあった久松家の本邸

芝公園栄町にあった久松家の本邸の内部で、此処で久松家の法要が行われ、先ほどの集合写真はここで撮られたのでは?・・です。

久松定謨が創設した常盤学舎120年の歴史年表

松山にあった松山同郷会(秋山眞之が提唱して創った組織)と、東京の常盤会が合併して現在財団法人常盤同郷会を結成した。松山市歩行町二丁目3番地6にある、秋山兄弟生誕地と東京の常盤学舎を管理運営している。この基は久松定謨が資金提供をして出来た組織である。