300坪の畑ナッピバルが忙しく、長いこと放ったらかしていた宜野湾の小さな畑ナツヤ、今年6月中旬、久々に覗いてみたら、雑草が蔓延り大いに荒れていた。雑草も蔓延っていたがパッションフルーツの蔓が縦横に蔓延り、畑の面積の三分の一強を占めるほどとなっていた。そして、多くの花が咲いており、多くの実がついていた。

6月29日、「もしや」と思ってパッションフルーツが蔓延っている中、蔓を持ち上げながら覗いてみたら実が落ちていた。30個余り拾った。7月3日と7日も同じようにして3日間合わせて100個余の実を拾った。親戚友人に少し分けて70個ほど残った。別の親戚友人にも分けようかと思ったが、ここで閃いた。「どうせ傷だらけの果実、静岡の美女Kさんに贈ることもできない、他の人にあげるくらいなら」と、70個ほどの内、熟しすぎて腐ったものなどを除いて60個程を酒にしようと仕込んだ。

果実を割って、中身だけを取り出し、広口瓶に入れ、三温糖と水を加え寝かせる。これまでに果実酒は何度も挑戦しているが今回、今までと違うことを一つ試してみた。パン作りに用いるイースト菌を翌日に加えた。そのイースト菌が功を奏したのかどうか判らないが、7月4日に仕込んで、一週間後の11日には飲めた。8合程の量があった。

7月3日と7日、落果した実を拾っている時、蔓にはまだ実が、熟するのを待っている実が多く着いているのを私は確認していた。「2週間後には100個位は収穫できそうだな、現金収入になるぜ」と思い、ニヤリと笑いを浮かべていた。パッションフルーツは小さいくせに高く売れる。売るためには表面がきれいでなければならない。落下すると傷が付く。なので、色付いたら収獲しなければならない・・・と思っていた矢先、

7月10日、台風9号が沖縄島を襲った。12日と15日にナツヤへ行き、落果したパッションフルーツを拾った。合わせて100個余。割れているものや色付かない内に落ちたものも同じくらいあった。拾ったものも全てが表面は傷だらけだった。これらは売りものにならない。傷だらけの果実は静岡の美女Kさんにも贈れない。

売れないパッションフルーツ、贈れもしないパッションフルーツ、どうする?と考えるまでも無く、もちろん今回もまた酒にした。使えたのは前回とほぼ同じ60個程であったが、果実が平均して大きかったのか、熟度が進んでいたからか中身の量は2割増しくらいに多かった。前回と同じく、水と三温糖とイーストを加える。1升の酒ができた。

パッション酒、まあまあ美味しいのだが、これはしかし、いくら酒好きの私でも勿体無いと思う。傷だらけでなければ贈り物として、とても喜ばれる品だ。300~400個売ったとしたら5~6万円の収入となる。6万円なら4ヶ月分の食費だ、価値が高い。

パッションフルーツ、農夫としては売った方が良いと認識している。それでも、何年か続けて台風の来ない年もあったが、沖縄は概ね台風が襲来する。したがってパッションフルーツも、露地栽培の場合は無傷で収穫できるのは稀と考えた方が良い。現金収入が得られないというのはとても残念だが、台風で傷付いたパッションフルーツは酒にすれば良いとなれば、酒好きの私にとって、それはそれでとても幸せなこと。

猿酒とは「猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの」(広辞苑)のことだが、パッションフルーツは「自然に発酵」は期待できず、イースト菌を加え、その力で酒になる。私の理想は猿酒なのだが、とにかく酒であれば良し。それが不味く無ければ私の幸せとなる。台風で傷付いた果実も私の猿知恵によって人(私1人だけだが)の幸せに変化するのだ。めでたしめでたし。

記:2015.8.22 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

「前に自家醸造果実酒を紹介したのは」と調べると、2014年11月19日だった。「何ともう9ヶ月も経っている、月日の流れの早さよ」と溜息、をついている話はひとまず置いといて、その記事ではグヮバ、アセロラ、シークヮーサー、バナナを紹介し、クワは「仕込んでから10日程経っているが未だ発酵していない。これは失敗かもしれない。クワ酒については後日報告の予定」と書いたが、後日が9ヶ月後となってしまった。

クワ酒はまあまあ旨かった。味は「まあまあ」でも、この先自家醸造酒の中核はクワ酒にしようと決めた。その理由の1つは、実を着けるクワの木は畑に2本あり、東側境界付近には別の3本があって、材料が只で手に入るから。ちなみに、クワ酒を中核にすると決めた後、クワの種を播いて、現在、成木の2本の他、幼木が7本ある。さらに増やして、大量のクワ酒を醸造し、毎日飲む酒もクワ酒にしようという野望を抱いている。

クワ酒を中核に置いた理由がもう1つある。クワは「猿酒」になる可能性が高いと踏んだからだ。猿酒とは「猿が木のうろまたは岩石のくぼみなどに貯えておいた木の実が、自然に発酵して酒に似た味となったもの」(広辞苑)のこと。自然に発酵して勝手に酒になるのだ、これが私の望むところ。むろん、酒作りの手間は惜しまない。

前回紹介したグヮバ、アセロラ、シークヮーサーの3種は糖分が足りないと思い砂糖を加え、水分が足りないので水も加えた。バナナと今回紹介するサトウキビについては、砂糖と水の他、米麹も加えた。クワ、グヮバ、アセロラ、シークヮーサーは皮ごと仕込んでいる。ブドウの皮に酵母が着いていて自然発酵するのと同じように、それぞれの皮にも酵母が着いているだろうと判断し、バナナとサトウキビは皮を剥いたので麹を加えた。

クワも砂糖と水を加えているが、もしも、クワの実が大量に収穫できるようになれば、水を加えなくても良く、水で薄まらないので、クワの実が持つ糖分で十分アルコール発酵するであろう。つまり、何も加えなくてもクワの実は酒になるはず。

クワを収穫し、手で潰し、広口瓶に入れ、発酵させ、数日後に布越しして、瓶詰めし、といった手間は全然惜しまない。冷蔵庫に入れ、冷やして飲む。幸せになる。

クワ酒の後、去年12月の中頃、静岡の友人で、美人のKさんから箱一杯のミカンが送られてきた。そのミカン、1人では食えないと思い、友人へ少しお裾分けしたが、1人の友人へ持って行った他は誰にもあげなかった。閃いたのだ、「この皮で酒を」と。

ミカンの皮を剥き、中身はラップで包んで冷凍庫へ入れ、剥いた皮は広口瓶へ入れていく。皮には酵母が着いている可能性は高いが、アルコールの餌となる糖類はほとんど無いし、水分もほとんど無い。そこで、酵素を作るみたいにミカンの皮の入った広口瓶へ大量の砂糖を加え、数日後には水を加えて寝かせた。そして、その数日後に飲んだ。アルコールになったかどうか微妙な味、旨いとも言えないが、不味くは無かった。

その後、サトウキビが手に入り(近所の大先輩農夫N爺様から頂いた)、ふと「サトウキビはラム酒の原料」であることを思い出し、蒸留酒になるということは、蒸留する前は醸造酒だ、サトウキビの醸造酒を作ってみようと思い立ち、挑戦した。

サトウキビは皮を剥き、中身だけを使う。サトウキビにはたくさんの水分と糖類が含まれているので砂糖と水を加える必要は無い。ただ、皮無しなのでで酵母は期待できない。つまり、自然発酵は期待できない。で、日本酒作りで余っていた米麹を加えて寝かせた。数日後、飲む。これもアルコールになったかどうか微妙な味、米麹の匂いが強かったか、美味いかどうかについても微妙。さすがサトウキビだけあって、甘みはあった。

猿酒を理想としている私は、材料が只で、自然発酵して酒になるものを自家醸造酒の材料にしたいと思っている。サトウキビも少しだが畑に植えてあるので材料は只で入る。しかし、サトウキビは自然発酵が期待できない。米麹では無くイースト菌を使えばまだ増しな味になったかもしれない。次回はそれを試してみようと思う。

猿酒を理想としている私は、クワには大いに期待している。クワの欠点は果実が小さいこと。小さいので満足いく量を収獲するにはたっぷりの時間がかかる。それだけの時間をかけて造るほど美味いか?と言うと、これも微妙。ただしかし、望みはある。

近所の先輩農夫Hさんの畑、その入口傍にあるクワは果実が大きい。長さで2倍、体積にすると4倍位あるかもしれない。去年その果実を貰って種を播き、苗を育て、畑に植えた。畑には普通のクワがあり、その種が飛んできて苗床のポットに落ち、芽を出した可能性もあるが、Hさんの種からの苗もきっといくつかある。何年後になるか不明だが、その果実が生るのを楽しみにしている。それなら十分な量の酒を造れるはず。乞うご期待。

記:2015.8.18 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

酒造りの野望

私が借りている300坪の畑なっぴばるに、前に使っていた友人Kが植えたアセロラが1本あった。10月11日~12日に襲った台風19号のせいで、根ごと倒された後、枝をばっさり剪定して根っこを土に挿してあったが、どうもダメみたいである。

そのアセロラ、この夏200個ばかりの実が採れた。アセロラの生果実は傷みが早いので販売には不向きである。確か、沖縄のアセロラ産地でもその多くはジュースなどに加工されている。200個ばかりの実、よって、販売は諦める。

200個の実を販売せず、自家消費する。果物として生食しても良いのだが、痛まない内、2~3日で一人で食えるか?と考えると、困難であると判断。では、どうする?と考えて、すぐに良い考えが閃いた。「そうだ、酒にしよう」と。

果実酒とは何か?広辞苑を引くと、

1、果汁を発酵させて製造したアルコール飲料。ブドウ酒・リンゴ酒など。

2、焼酎・ブランデーなどの蒸留酒に果実を漬けて造ったリキュール。ウメ酒・イチゴ酒など。果実混和酒。

とある。私が造ろうとしているのは「1」の方。いわゆる醸造酒となる。醸造酒とは「穀類・芋類・果実などを原料として発酵させて造った酒。清酒・葡萄酒・ビール・紹興酒など。」(広辞苑)のこと。アセロラを発酵させて酒にするわけだ。できるか?

去年12月に私は日本酒を造った。造る際に参考にした本がある。『ドブロクをつくろう』だ。その中には日本酒だけでなく、雑穀酒、蒸留酒、ブドウ酒、その他の果実酒の造り方も紹介されている。ブドウ酒の頁にこうある。

「ブドウ酒は自然にできる・・・ブドウの場合は糖分が高いので、コウジ菌を使う必要がなく、果皮には天然の酵母菌がついているので、つぶして容器に入れておくだけでアルコール発酵するのである」

ブドウの「果皮には天然の酵母菌がついているので」ブドウ酒は自然にできる。アセロラの果皮にも天然の酵母菌がついているか?そもそも酵母菌とはなんぞや?広辞苑に酵母があって、「(前略)・・・アルコール発酵を営む・・・酒の醸造やパン製造に欠かせない。イースト。」のこと。イーストだ、アセロラの果皮にも天然の酵母菌がついていなければイースト菌を加えればいいのだ。でも、先ずは天然の酵母菌を期待する。

梅酒を造るような広口瓶にアセロラを入れ、「ブドウの場合は糖分が高いので」にも留意し、アセロラはさほど糖分が高いとは思えないので糖分(キビ糖)を加える。数日後には発酵を始めた。アセロラの果皮にも天然の酵母菌がついていたようだ。その数日後には発酵の泡が落ち着いたので、布越ししてペットボトルに移し替えた。約100個(半分はジュースにして飲んだ)のアセロラは200ミリペットボトルの8割方を満たした。

「生果実は発酵するぞ」と解り、アセロラより少し遅れて、畑のストロベリーグヮバの実も酒造りに使った。造り方はアセロラと同様。じつは、アセロラより半年以上も前に黒糖を私は発酵させている。発酵させているというか、実家にあった封の開けられていない黒糖が、見るとカビが生えていて、匂いを嗅ぐとアルコール臭がしたので、瓶に移して水を加えていたら、発酵していたのだ。これは今でも発酵を続けている。

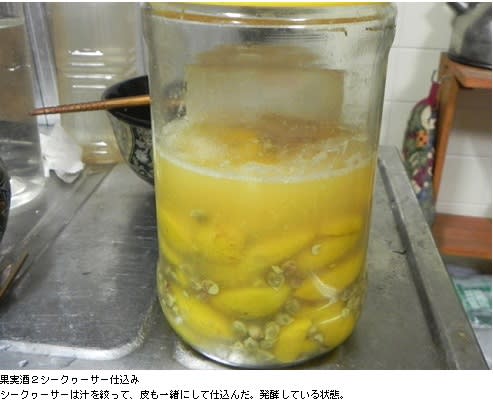

宜野湾の小さな畑にシークヮーサーがあり、9月に多くの果実を収穫した。そのほとんどはジュースにしたが、30個ばかり残して、これも酒造りに使った。

台風19号で倒されたバナナ1房、放っておいたら熟してきたので食べた。全部は食えなかったので残りは皮を剥いてタッパーに入れ、冷蔵庫に仕舞った。仕舞って忘れた。気付いた時はカビが生えていた。これもまたキビ糖と水を加え、酒造りに使う。

なっぴばるにナンクルミー(自生:鳥が実を食べて糞をし、その中の種が芽生えた)しているクワ、11月、その実が熟していたので、収穫し、これも酒造りに使う。

以上の結果、アルコールになった果実はアセロラ、グヮバ、シークヮーサー、バナナの4種。いずれもアルコール度数はそう高くないみたいで、「酒だぜ!」と満面笑みとまではいかなかった。味は、グヮバは香りが良く美味しい、アセロラはまあまあ、シークヮーサーは酸味が強過ぎて酒という感じがあいない。バナナも予想外に酸味が強い、もしかしたら、発酵が進み過ぎてアルコールの先の酢になってしまったのかもしれない。

クワの実は広口瓶の中で潰して、キビ糖を加え常温に置いた。仕込んでから10日ほど経っているが未だ発酵していない。これは失敗かもしれない。

記:2014.11.19 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

参考文献

『沖縄大百科事典』沖縄大百科事典刊行事務局編集、沖縄タイムス社発行

『ドブロクをつくろう』前田俊彦編、社団法人農山漁村文化協会発行

飲み物も自給を目指し

畑から芋と野菜が収穫でき、それを食べているので最近はスーパーへ買い物に行く機会が減った。食費がだいぶ節約できている。貧乏人はどんどん貧乏になっているので助かっている。それでもスーパーへは週に2~3回は行っている。畑から収穫できないもの、肉や豆腐、お菓子や飲み物などを買いにだ。自給自足の道はまだまだ遠い。

自給自足を進めるために今月からやっていることがある。スーパーで買う飲み物は主に酒の類、ワイン、泡盛、発泡酒などだが、その内の発泡酒に代わる物を自作している。知人で有機農家のTさんが作った酵素を使う。酵素を薄めて発酵させて炭酸酵素とし、それに泡盛をアルコール度数5度程度になるよう加える。甘い炭酸カクテルとなる。

もう一つ、スーパーではお茶も買っているが、これも今月から自作している。畑からウコンが収穫できるのでウッチン(ウコンの沖縄語)茶を作って飲んでいる。

植物としてのウコンは既に紹介済みだが、その説明文に少し間違いがあったので今回ついでに訂正した。その訂正前の説明文の中に、

「沖縄の飲み屋さんでは、泡盛の水割り用の水の替わりに冷えたウッチン茶を出すところも多い。肝臓に悪い酒に、肝臓に良いウコンを混ぜる。肝臓の健康にとってはプラスマイナスゼロということになるのだろうか。・・・いつか実験してみよう。」と書いたが、実験はまだやっていない。肝臓に良いかどうか調べようがないからだ。いや、病院へ行けば調べられるかもしれないが、私は何十年も検診などというものを受けていない。今さら受けようとも思っていない。もしも何らかの不具合があって検査を受けなければならなくなって、その時、「もはや手遅れです」と宣告されたら、「そうですか、いよいよ私もこの世から卒業することになりますか、ありがとうございます」と言うつもり。

ウッチン茶を飲むのは健康のためでは無い。生活費を削減しなければならない、という貧乏からくる考えの一つである。畑にウコンがあったからウッチン茶となる。ウコンはたくさんあるので、これからずっとウッチン茶を愛用しようと思っている。

ちなみに、自作の発泡酒については、酵素の値段を考えると、市販の500ミリ入り発泡酒110円より高くつくので、この後も続ける予定は無い。

ウコン(鬱金):薬用・染料

ショウガ科の多年草 アジア熱帯原産 方言名:ウッチン

名前の由来は資料が無く不明。鬱金という難しい字から想像するにおそらく漢名だと思われる。方言名のウッチンはウコンの沖縄読み。英名はターメリック。

薬用、香辛料、着色料として地下の根茎が利用される。カレー粉の原料の一つとしてよく知られる。根茎は橙色をしており、それから薬効成分のクルクミンが抽出される。クルクミンは芳香があり、色は黄色。カレーの黄色はこの色。

熱帯地方で広く栽培されており、国内では奄美以南で栽培されている。

よく知られているようにウコンは肝臓に薬効があり、また、胃腸にも良い効果を与えるとのこと。薬用としては、根茎を薄くスライス、または刻み、それをそのまま煎じて飲むか、スライス、または刻んだものを乾燥させ、それを煎じて飲む。乾し方は陰干し。

記:2013.2.12 ガジ丸 →沖縄の飲食目次

健康炭酸飲料

無農薬有機農家の知人Tさんとは、もう随分前、私の記憶では25年以上も前に知り合っている。現在は沖縄島の北部、大宜味村に住んでいるが、知り合った頃は那覇市に住んでいた。確か、女房と子供3人が一緒だった。魚屋さんだった。

魚屋さんがいつしかファーストフード店の店長になり、それからしばらく経って、「女房子供を残して一人、ヤンバル(山原:沖縄島北部の通称)へハルサー(農夫)しに行った。女房は激怒した。」との噂を聞いた。それは確か5、6年前のことである。

Tさんがファーストフード店の店長をやっている頃に何度かその店を訪ねて以来、Tさんとは会っていないかった。私は同性の男に恋をするという特異体質では全く無いので、Tさんに会えないからといって特に気にはならないが、「無農薬有機農業をやっているらしいよ」と聞いていて、それについては少々関心を持っていた。

去年、宜野湾の小さな畑に除草剤を撒いて、後日それを後悔し、深く反省した私は、Tさんに無農薬有機についての話を訊いてみようと、ふと思いついた。

Tさんの電話番号を知らないので、彼の奥方に電話して訊いた。Tさんが家族を捨ててハルサーになったことに対し、彼女が当時「激怒した」のは本当らしく、「携帯に登録しているけど、あんまり見たくないさぁ、見ると、あの人の顔を想い出してワジワジー(怒るという意)してくるからねぇ」と言う。それでも、後で教えてくれた。

Tさんに電話して、「会って詳しく話を聞きたい」旨伝えながら、Tさんの近況、主にどんな作業をしているかなどを訊く。自分でも畑をしながら無農薬有機農家の手伝いもやり、知人の庭管理もやり、そして、「酵素作りもやっているよ」とのこと。

3、4年前だったか、馴染みの喫茶店へ顔を出すと、そこの女将さんに「あんた、これ知ってる?酵素って言うんだけど、飲んでみる?Tさんの手作りよ」と声を掛けられた。酵素って名前は聞いたことあるが、それが何者であるかは知らない。

「何だそれ?健康食品みたいなものか?」

「体にすごく良いらしいよ、私も詳しいことは知らないけど」とのこと。「知らねぇで売っているのかよー」と思いつつ、広辞苑で調べる。「生体内で営まれる化学反応に触媒として作用する高分子物質。生体内で物質代謝に関与する。蛋白質またはこれと補酵素と呼ばれる低分子物質との複合体」とあった。「はいはい、何を言っているやらさっぱり解りません」だ。この後も、(私にとって)理解できない説明文が続いたので以下略。

今年、Tさんに会った時、「酵素って何?」と訊いた。Tさんの説明は広辞苑より解りやすかった。おそらく、広辞苑に比べ学問的では無かったせいであろう。

「酵素は、体に必要なビタミンやミネラルの働きを活性化させるもの」とのこと。簡単だ。そして、Tさんからその効能や取扱方を聞いて、私が書いた文章が以下。

2、摂取方法

1)原液のまま

1回の摂取量としては、30ミリリットル程度が適当です。人によって差はあると思いますが、作った本人のこれまでの経験から言えば、原液のまま飲んだ方が、酵素はより活発に働き、その効果も高いように思われます。

2)水割りで

原液のままでは甘すぎる、味が濃すぎると感じる方は水で薄めて飲んでも結構です。薄める水の量はお好みで構いません。

3)炭酸飲料として

水で薄め(8倍程度)たものをペットボトルなどに入れ、キャップをして、陰に数時間置き、それを冷蔵庫で冷やせば、冷たい炭酸飲料となります。夏の飲み物に最適です。なお、その炭酸ガスは酵素の発酵によって生成されるものです。

3、その他

1)切り傷、火傷など

人によって差はあると思いますが、切り傷、火傷などに原液を塗れば、治りが早まる場合もあります。一度試してみるのも良いでしょう。

2)植物に

酵素はビタミンやミネラルの働きを良くすると言われています。人間の体同様に植物もまた、ビタミンやミネラルの働きが必要です。元気が無いと思われる家庭菜園の野菜に薄めた酵素をかけてみてください。元気が取り戻せるかもしれません。

「2の3)の炭酸飲料」は私も試してみた。1日常温で、1日冷やして飲んだ。炭酸がたっぷり含まれた甘さ控えめのサッパリとした飲み物、旨かった。旨かったが、毎日汗をたっぷり流している私は、やはりビール(発泡酒)の方が好き。

記:2012.8.25 ガジ丸 →沖縄の飲食目次